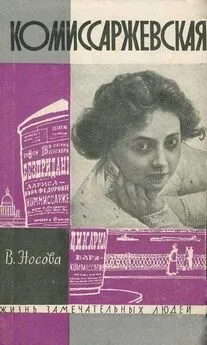

Юлия Рыбакова - Комиссаржевская

- Название:Комиссаржевская

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1971

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Рыбакова - Комиссаржевская краткое содержание

Настоящая книга рассказывает о том, что волновало современников в искусстве Комиссаржевской, что "рыдало" и "боролось" в мятущейся душе актрисы и почему в наши дни не угасает интерес к ее личности.

Комиссаржевская - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Две пьесы («На перепутье» и «Госпожа Пошлость») были опубликованы и поставлены при жизни актрисы. Герои пьесы «На перепутье» Нивина и Рудницкий повторяют многие слова и поступки Комиссаржевской и Ходотова. Герои ищут себя — таков пафос драмы. Они себя находят — таков ее благополучный исход. Как хотелось бы Ходотову, чтобы сбылось невозможное, и он в самом деле дорос бы «до неба». То, что для Комиссаржевской было идеалом недостижимым, переданным в красивой метафоре, у Ходотова непременно реализовывалось. И как всякая реализованная метафора разрушает художественную ткань, так и здесь иносказательный и трагический смысл духовного борения актрисы убивался языком бытового благополучия. Не объемля {67}всей сложности душевной жизни Комиссаржевской, он дробит образ, и из него получается множество удобопонятных героинь.

В пьесе «Госпожа Пошлость» сорокалетняя издательница Зимина говорит только строчками писем Комиссаржевской. У нее роман с начинающим молодым писателем Владимиром Добрыновым. Сцены ревности и уязвленное самолюбие Владимира, ее отчаяние от его срывов — все это куски реальных воспоминаний. К творческой фантазии драматурга следует отнести лишь смерть героини от всех огорчений и клятву молодого писателя посвятить ей свой труд. Так умиротворяется Ходотовым безысходность жизненных коллизий. Здесь и кроется причина расхождений Ходотова и Комиссаржевской.

Обоюдная искренность страданий была для одного — новым жертвенным подвигом и залогом дальнейшего движения, а для другого сладостным воспоминанием, которое он мог лишь бесконечно повторять и незаметно для себя снижать.

«Когда у меня нет мучений — я страшно несчастна», — писала Комиссаржевская. Без предельного напряжения духовной жизни не было этой актрисы. Любой поступок Комиссаржевской, имевший нравственное и художественное значение, был всегда внутренне неразрешим. У нее не было полного согласия ни с одним из театров, ни с кем из близких. Она выпадала из любой ситуации. У нее не было согласия с собой.

Одному из современников она сообщала, что ощущает в себе присутствие двух особ. Резко отличаясь друг от друга по характеру и мировосприятию, они живут, попеременно вытесняя друг друга. Этот постоянный внутренний конфликт и попытка победить в себе свою противоположность составляли основу и причину ее роста. Результатом этой борьбы с собой, с тем, что готовила весьма благосклонная к ее дарованиям жизнь, явился серьезный сдвиг в творчестве. Мольба о пощаде сменилась требованием ее. Актриса уходила из круга безысходных страданий. На смену искусству тревоги явились поиски активного, сознательного протеста. Позиция эта не была умозрительной, она родилась в результате настойчивого обращения актрисы к самой действительности. «Вокруг нас кипит жизнь, — писала она Ходотову в мае 1901 года, — люди реагируют на явления ее всякий по-своему, и чем с больших сторон услышит актер о взглядах на то, что ему кажется иным, а не другим, тем лучше для него. Его дело разобраться в том, что ему годится, что нет, но чужая психология помогает часто, освещает часто свою, открывая новые горизонты, и надо уметь их жаждать».

{68}В 1899 году Комиссаржевская приняла участие в гетевском вечере, где играла Маргариту в сцене сумасшествия. В феврале 1902 года «Фауст» был поставлен на Александринской сцене с Комиссаржевской в той же роли.

Газеты оба раза шумно возвестили об удаче актрисы. П. Д. Боборыкин, присутствовавший на гетевском вечере, прислал ей восторженное письмо. Тема активного протеста Комиссаржевской вызвала взрыв удивления: «Где же скрывалась до сих пор такая огромная сила таланта, страсти, правдивости, глубины и вдумчивости?»[32] Кугель точно отметил характер происшедших перемен, сказав, что актриса передала активный драматизм.

Внешне Комиссаржевская была близка к оперной Маргарите. Из музыкального образа Гуно актриса взяла лиризм, который отвечал ее «нервному впечатлительному дарованию» (Ю. Беляев). В начале спектакля ее Маргарита по тихим и безмятежным интонациям была похожа на многие игранные ранее роли в пьесах Зудермана, Гальбе. Но Клерхен и Анхен гибли с той же безропотностью, с какой появлялись впервые. Маргарита у Комиссаржевской оставалась привычной лишь до последнего акта. Здесь талант актрисы обретал новую силу. Она отказывалась от западающих нот и угнетенного настроения как высшего выражения трагедии.

Ее Маргарита, несмотря на традиционный костюм — рубище, перехваченное веревкой, цепи и распущенные по-оперному волосы, — не была смиренна в своем сумасшествии. Она медленно подымалась с пола темницы, бессмысленно глядя перед собой. Но, словно раненная мыслью об убийстве дочери, вскакивала и в ужасе пятилась назад. Бессилие героини больше не казалось актрисе трогательным. Меньше всего она жалела свою героиню, давая волю чувствам гнева и протеста. Она не опускала привычно глаза, не было знакомого слабого жеста руки, которым она пыталась отвести от себя невзгоды. Глаза были широко открыты, жесты свободны и энергичны. Бунт Маргариты безумен, но актриса искала сильные трагические краски, когда, вставая под звон цепей, она восклицала: «Свободна я, свободна я!» Руки напряженно тянулись вверх, она стремилась прочь из темницы.

Комиссаржевская вовлекала зрителей в пучину страстей, потрясала агонией человеческой души.

{69}Новые черты творческого облика актрисы по-настоящему раскрылись в роли Сони («Дядя Ваня» А. П. Чехова), сыгранной во время летних гастролей актеров Александринского театра в 1900 году. Комиссаржевская умела по-чеховски чувствовать поэзию неумирающих надежд. Чехов в 1899 году писал Карпову: «Мне бы хотелось, чтобы Соню взяла В. Ф. Комиссаржевская». Актриса шла навстречу желаниям драматурга. В его творчестве она находила материал для веры и борьбы. Несмотря на печальный тон роли, чувствовалось конечное торжество правды и добра. Даже те, кто был не согласен с решением образа, отмечали бунтарский характер Сони: «Ее возглас “Надо быть милосердным” дышал протестом».

30 января 1901 года в свой второй и последний бенефис на Александринской сцене Комиссаржевская сыграла роль Марикки в пьесе «Огни Ивановой ночи» Г. Зудермана. «Я буду играть непонятное, чуждое, одинокое существо», — говорила Комиссаржевская в беседе с П. П. Гнедичем, сменившим в 1900 году Е. П. Карпова на посту главного режиссера театра.

В образе Марикки она увидела социальную обреченность и безысходность. Жизнь в одиночку, борьба без союзников, неразделенность позиций были характерны для прогрессивной художественной интеллигенции на переломе двух веков. Время разобщало людей, отсутствие объединяющей идеи рассредотачивало их силы. Каждый шел своим путем, тщетно протягивая руку в поисках союзников. Но тысячи путей разбегались в разные стороны, и кто знал, какой из них был верен. Трагедия одиночества стала для Комиссаржевской содержанием образа Марикки. Для Ходотова их отношения стали поводом к прямому и неуклюжему цитированию в его драмах — у Комиссаржевской роман вызвал новые темы в творчестве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: