Игорь Зимин - Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора

- Название:Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Зимин - Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора краткое содержание

Перед вами продолжение серии о жизни правителей России. В книге изложены результаты глубокого и всестороннего исследования существования и деятельности благотворительных учреждений, находившихся под покровительством членов Императорской фамилии в период XIX – начала XX в. Благотворительные ведомства, комитеты, общества и входившие в их состав попечительские учреждения осуществляли широкую поддержку различным категориям нуждавшихся, оказывали достаточно совершенную по тем временам социальную помощь. Рассказ об этом представляет собой не только «академический» интерес, потому что и для современной России проблема привлечения общественных сил и средств к решению социальных задач остается чрезвычайно актуальной. Многое из опыта работы ведомств и комитетов под покровительством Дома Романовых может быть востребовано и в наше время.

Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

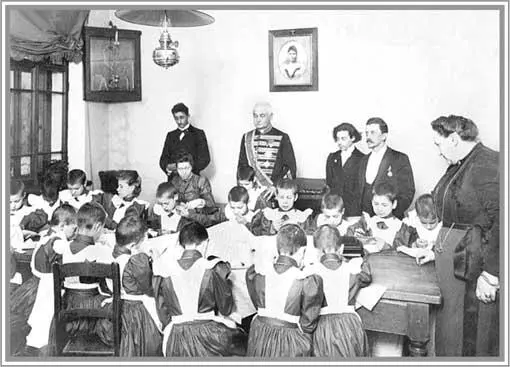

Детский приют трудолюбия Св. Ольги. Группа воспитанниц за рукоделием. С.-Петербург. 1900-е гг. Фото ателье К. Буллы

Воспитанники приюта могли оставить его раньше установленного возраста, если в дальнейшем заботу о них брали на себя родственники, благотворительные учреждения либо частные лица, а также и в тех случаях, когда руководство считало их «нравственно окрепшими и достаточно привыкшими к работе» [434]. Выпускники приюта получали свидетельство о пребывании в нем и, в случае необходимости, комплект белья и одежды. Положение требовало от руководства приюта наблюдать за судьбой выпускников до достижения ими 25-летнего возраста и оказывать помощь в поисках работы, но лишь «по возможности». При отсутствии к выпускникам с чьей-либо стороны претензий по части их нравственности и трудолюбия, руководство приюта имело право ходатайствовать перед комитетом Попечительства об оказании им материальной помощи.

Ольгинский приют управлялся Советом, состоявшим из председателя и четырех членов, хотя фактически их было больше. Основатель приюта Ф. И. Петрококино, являясь членом совета, имел звание учредителя и почетного попечителя. Это звание не упоминается в Положении, которое было типовым. Председатель утверждался в должности императором, члены совета – комитетом. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью заведения при совете состояла ревизионная комиссия. Непосредственное управление приютом возлагалось на заведующего, которого рекомендовалось избирать «…из лиц опытных в деле воспитания детей и предпочтительно из лиц, получивших высшее образование или окончивших курс в одном из сельскохозяйственных учебных заведений высшего или среднего разряда, или же в учительском институте» [435].

По Положению приют финансировался за счет отчислений из кабинета, поступавших от имени императора. Суммы, поступавшие от монарха и членов императорской фамилии, рассматривались в качестве благотворительных пожертвований. Благотворительность в отношении Ольгинского приюта была поставлена на рациональную основу. Она определялась не щедростью, а сметой на содержание заведения, которую составлял заведующий. Потом она рассматривалась советом приюта, после чего направлялась на утверждение в комитет Попечительства о домах трудолюбия и работных домах. С заключением комитета смета представлялась на утверждение покровителя заведения.

Первое время, однако, существование заведения обеспечивалось за счет частных благотворительных пожертвований и других поступлений. Вскоре после основания приюта Ф. И. Петрококино внес 7000 руб., собранных «от разных лиц». Член совета А. А. Шварц пожертвовал 25 000 руб. на постройку здания для этого заведения. Петербургская городская дума безвозмездно отвела под него участок земли на Васильевском острове. Спроектировать здание вызвались архитекторы М. Ф. Гейслер и Б. Ф. Гуслистый, что также явилось актом благотворительности. Рассмотрев проект, комитет Попечительства и совет приюта рекомендовали построить более вместительное здание, но для этого требовались еще 65 тыс. руб. На помощь вновь пришли благотворители. Ф. И. Петрококино пожертвовал 10 тыс. руб., А. А. Шварц – 30 тыс. руб., остальные 25 тыс. руб. выделил по ходатайству совета комитет Попечительства о домах трудолюбия и работных домах. После постройки здания и снабжения его всем необходимым общая стоимость имущества приюта составила 125 тыс. руб.

Совету приюта удалось привлечь и государственные средства. По высочайшему повелению Министерством финансов были выделены несколько тысяч рублей для организации мастерских. Решение о включении Ольгинского приюта в состав учреждений Попечительства о домах трудолюбия оказалось оправданным. В противном случае он мог рассчитывать только на частные пожертвования, которых не хватало для нормального функционирования и развития учреждения. Августейшая покровительница Попечительства ограничивалась лишь демонстрацией заботы о воспитанниках. «Милостливое внимание» Александры Федоровны выражалось в том, что на ее средства содержался один призреваемый. Помимо этого, за время с основания приюта до 1907 г. императрице «…благоугодно было прислать в приют 10 фунтов китайского чаю, передать приюту доход, выручаемый от продажи сочинения Фауля „Призрение бедных в Англии“, прислать для учебной надобности приюта издание „история России в картинах“ и, наконец, прислать 50 рублей, пожертвованных в распоряжение ее величества настоятелем Кобургской православной церкви» [436].

Открытие двух мастерских при приюте позволило увеличить число детей, обучавшихся ремеслам. Помимо 35 воспитанников, призревавшихся непосредственно в приюте, мастерские могли принять одновременно более 200 человек. Уже в 1900 г. в них обучались в общей сложности 238 детей, в 1903 г. – 274, в 1904 г. – 258 [437]. О том, насколько успешно Ольгинский приют выполнял возложенные на него задачи, судить сложно. Как уже отмечалось, приют должен был поддерживать связь с выпускниками и «по возможности» оказывать им помощь. Разумеется, он интересовался судьбой тех выпускников, которые не опустились на социальное дно, а обрели более или менее благополучную судьбу, поскольку они являлись зримыми примерами эффективности работы учреждения.

Некоторые выпускники трудились на крупных промышленных предприятиях, выбрав профессию квалифицированного рабочего – Петербургском орудийном и Путиловском заводах, Экспедиции заготовления государственных бумаг. В 1904 г., например, Ольгинский приют послал на предприятия запросы о работе и поведении 15 выпускников. Отзывы были положительными [438]. В ряде случаев питомцы приюта поднимались на более высокую социальную ступень. В отчете о деятельности заведения за 1904 г., опубликованном в журнале «трудовая помощь», отмечается, в частности, что бывший его воспитанник Дмитрий Чистяков, закончив Санкт-Петербургскую земскую учительскую школу, поступил на службу учителем в одну из начальных школ столицы. В период учебы Чистяков, который, видимо, сильно нуждался, получил «с высочайшего соизволения» материальную помощь в размере 240 руб. Еще один выпускник, Василий Зафрон, в 1904 г. оканчивал последний курс той же учительской школы. Выпускники приюта обучались и в других средних учебных заведениях. В опубликованном отчете сообщается, например, что «Борис Мержеевский, находящийся во 2-м классе Охтенского механико-технического училища, при отличном поведении, имеет удовлетворительные отметки по общеобразовательным предметам и хорошие по черчению, мастерству и устройству машин; Георгий Жуков, помещенный в кронштадтскую военно-фельдшерскую школу, имеет хорошие отметки по успехам, при отличном поведении» [439]. Образование и воспитание, полученные в Ольгинском приюте, помогли части выпускников «выйти в люди», получить профессию и даже продолжить образование. Однако это зависело от личных качеств самих выпускников – трудолюбия, желания учиться. Такие учреждения, как Ольгинский детский приют трудолюбия, могли создать лишь минимальные для этого условия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: