Владимир Казарезов - Самые знаменитые реформаторы России

- Название:Самые знаменитые реформаторы России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-94538-043-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Казарезов - Самые знаменитые реформаторы России краткое содержание

Книга из серии «Самые знаменитые» — о реформаторах России за всю ее тысячелетнюю историю, начиная с Киевского князя Владимира Святого и кончая первым российским президентом Борисом Ельциным. По сути, перед читателями история нашего Отечества, представленная через реформы и деяния ее правителей (великих князей Киевской и Московской Руси, царей и императоров, руководителей СССР и постсоветской России), а также ряда других государственных деятелей. Автор выносит на суд читателей ряд нетрадиционных оценок отдельных знаменитых персонажей российской истории.

Самые знаменитые реформаторы России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вместе с тем в законе дается ориентировка местным властям:

«…Российская Федеративная Советская Республика в целях скорейшего достижения социализма оказывает всяческое содействие (культурная и материальная помощь) общей обработке земли, давая преимущество трудовому коммунистическому, артельному и кооперативному хозяйствам перед единоличным».

Земельные отделы местной и центральной советской власти, помимо «…справедливого распределения земель сельскохозяйственного значения среди трудового земледельческого населения и наиболее продуктивного использования национальных богатств» должны были максимально содействовать «…развитию коллективного хозяйства в земледелии, как более выгодного в смысле экономии труда и продуктов, за счет хозяйств единоличных, в целях перехода к социалистическому хозяйству».

По мере упрочения власти большевиков установка на социалистические преобразования деревни усиливается. В 1919 г. выходит «Положение о социалистическом землеустройстве», где уже четко сказано:

«Для окончательного уничтожения всякой эксплуатации человека человеком, для организации сельского хозяйства на основах социализма, с применением всех завоеваний науки и техники, воспитания трудящихся масс в духе социализма, а также объединения пролетариата и деревенской бедноты в их борьбе с капиталом, необходим переход от единоличных форм землепользования к товарищеским. Крупные советские хозяйства, коммуны, общественная обработка земли и другие виды товарищеского землепользования являются наилучшим средством для достижения этой цели, поэтому на все виды единоличного землепользования следует смотреть, как на преходящие и отживающие.

Этот земельный фонд используется в первую очередь для нужд советских хозяйств и коммун, во вторую очередь для нужд трудовых артелей и товариществ и для общественной обработки, в третью — для добывания средств к существованию единоличных землепользователей».

В марте 1919 г. VIII съезд РКП(б) принял новую программу партии, в которой создание социалистических форм хозяйствования было объявлено приоритетным делом партии.

Ленин, выступая на съезде, отметил: «Необходимо стремиться к поднятию производительных сил в сельском хозяйстве. Организация для этого крупных хозяйств может идти только двумя путями: путем организации советских предприятий, с одной стороны, и добровольного обобществления мелких хозяйств в коллективы — с другой. Вся земля, в чьем бы ведении она не состояла, составляет единый государственный фонд. Наша задача по отношению к крестьянам прежде всего состоит в том, чтобы их частное производство и их частную собственность превратить в товарищества, но не насильственным путем, а примером и предложением помощи для этой цели».

Таким образом, уже в 1919 г. были сформулированы организационные принципы будущей коллективизации. Но крестьяне, разгромив помещичьи усадьбы, захватив или получив землю, посчитали на этом революцию для себя завершенной. Им не было никакого дела до ленинских планов социалистического переустройства, до политики большевистской партии. Многие наивно полагали, что большевики, привлекая их под красные знамена революции лозунгом «земля — крестьянам», действительно оставят за ними эту землю и дадут возможность работать на ней по своему усмотрению.

И хотя крестьяне ни в какие коллективы объединяться не хотели, большевиков это не смущало. Они полагали, что крестьяне в силу их темноты и отсталости просто не понимают своего счастья. А раз так, нужно употребить власть, а потом они спасибо скажут. А чтобы помочь непонятливым крестьянам, предполагалось направить в деревню представителей самого передового класса — пролетариата — и обеспечить жесткий контроль со стороны государства.

Итак, задачи переустройства деревни вытекали из самой природы большевистской революции, их принципы были сформулированы партийным вождем и главой государства, закреплены в программе партии и законодательно, определены движущие силы — партийные ячейки, беднота и городские рабочие, выделены средства (несмотря на войну). Результаты, однако, оказались более чем скромными.

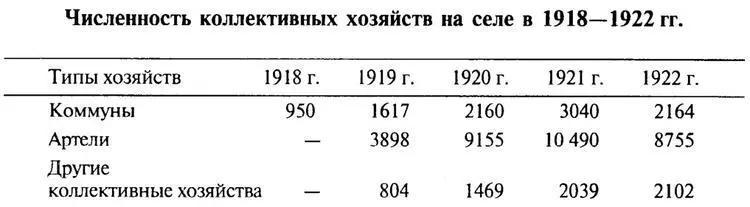

Это были хозяйства, организованные путем объединения крестьян в основном еще на добровольной основе. Числом более 16 тысяч, они включали около 1,5 миллиона едоков и имели немногим более 1 миллиона десятин земли. Кроме того, в 1921 г. насчитывалось около 6 тысяч совхозов, ведущих хозяйство на 4 миллионах десятин.

В среднем на одно коллективное хозяйство приходилось немногим более 66 десятин земли, а на одного едока — только 0,7 десятины. В подавляющем большинстве это были мелкие хозяйства, объединявшие деревенскую бедноту, не располагавшие, как правило, в достаточном количестве рабочим скотом и инвентарем.

Особенно бедны были коммуны: о материальном положении их членов на момент вступления в коллективное хозяйство можно судить по следующим данным: 92,1% безлошадных и однолошадных, 47,2% (!) не имели коров, 43,5% имели по одной корове и лишь у 9,3% было две и более коровы. Что можно сказать, глядя на эти цифры? В деревне не имели лошадь и корову только увечные, лодыри или пьяницы. И именно они стали учредителями сельскохозяйственных организаций, призванных добиться наивысшей производительности труда, обеспечить изобилие продовольствия в стране.

Коммуны, как, впрочем, и совхозы, держались на плаву, пока проживали конфискованное у помещиков и кулаков и получали помощь от государства.

Из общей суммы расходов Наркомзема (прямая помощь и кредиты для финансирования агрономической деятельности, научной и просветительской работы, содержание опытных станций, борьба с вредителями, создание образцов новой техники и т.д.) затраты на содержание совхозов и коллективных хозяйств составили в 1919 г. 29,1%, в 1920 г. — 24,4%, 1921 г. — 12,6%, в 1922 г. — 3,2%. Казалось бы, по мере выхода из войны государственная поддержка новых форм хозяйствования должна была возрастать, но на самом деле она быстро сокращалась, сойдя на нет к 1922 г. Это сразу привело к резкому уменьшению числа коллективных хозяйств. Без внешней помощи, не имея собственных, внутренних источников саморазвития, все эти коммуны, как, впрочем, и совхозы, были обречены.

Почему же большевики в те годы не пошли напролом, не стали насильственно сгонять крестьян в коммуны и артели, почему ждали до 1929 г.? Разумеется, дело не в том, что они прислушались к ленинским словам о соблюдении принципа добровольности при создании коллективных хозяйств. В стране свирепствовал голод. Царские запасы доедались, а производство нового продовольствия продолжало сокращаться.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Бушков - Сыщик, ищи вора! [Или самые знаменитые разбойники России] [litres]](/books/1056532/aleksandr-bushkov-sychik-ichi-vora-ili-samye-zname.webp)