И Отступник - Энциклопедия кладоискателя

- Название:Энциклопедия кладоискателя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:СПб.: Респекс

- Год:1998

- ISBN:5-7345-0102-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

И Отступник - Энциклопедия кладоискателя краткое содержание

Энциклопедия кладоискателя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

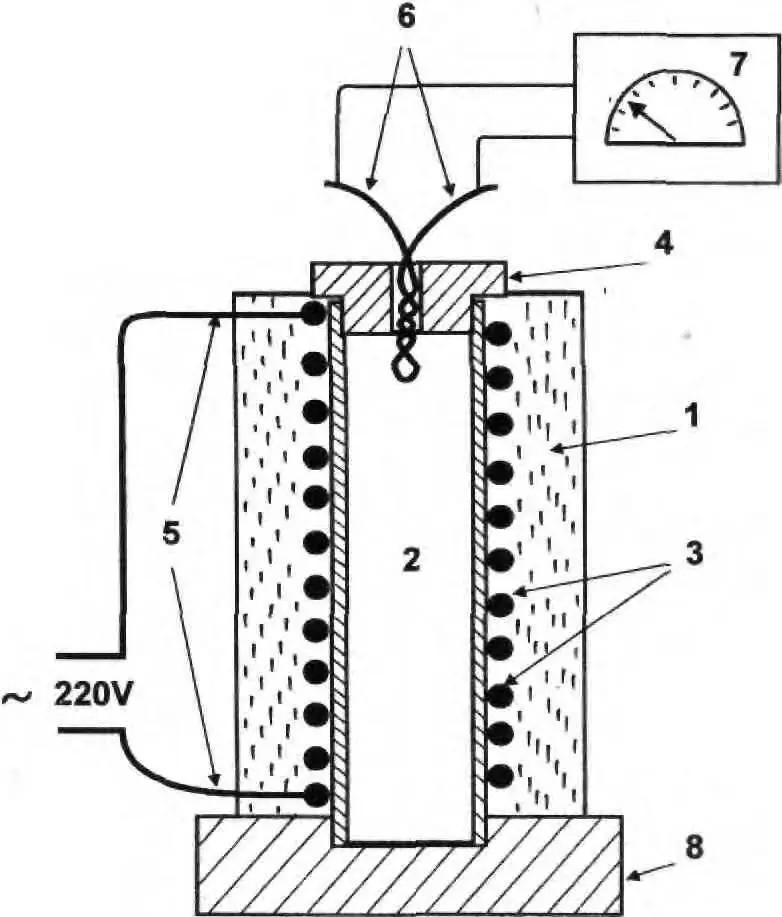

Рис. 10. Датчик Температур:

1 — латр,

2 — первый контакт на зажиме,

3 — второй контакт от латра,

4,5 — алюмелевая и хромелевая проволоки,

6 — чашка из диэлектрика,

7 — смесь графита и буры,

8 — скрутка двух спаиваемых проводков.

изготовления самодельной термопары, изготовляемой из

более дешевых материалов — хромелевой и алюмелевой

проволок. Правда температурный порог работы такой

термопары — немногим больше тысячи градусов, но для

плавки золота и серебра такой температуры вполне

достаточно. Два куска упомянутых проволок скручиваются

друг с другом, длина скрутки должна быть 5-10 мм. Для

спайки проводов автор разработки предлагает довольно

необычный метод: к одному свободному концу скрутки

подсоединяется провод, идущий от латра (регулируемого

трансформатора), регулятор латра ставится на нулевое

деление, на какую-либо диэлектрическую поверхность

насыпается смесь графитового порошка и буры в

121

Энциклопедия кладоискателя

пропорции 5:1. Второй провод от латра подносится к месту

пайки, как показано на рисунке. Далее, по мнению автора,

наступает самый "аккуратный" момент: на несколько секунд

подается ток. Сигналом к окончанию операции пайки

служит появление на месте контакта шарика расплава,

состоящего из двух металлов. Рабочая часть термопары

готова, остается вмонтировать ее в крышку печи, подсо-

единить к милливольтметру, рассчитанному на пятьсот мил-

ливольт и заново отградуировать шкалу, пользуясь, в каче-

стве ориентира, точками плавления различных чистых ме-

таллов. Эта операция проводится уже в рабочей печи.

Для завершения постройки печки остается сделать

верхнюю крышку из шамотной глины и дно, или, как его

называют, под, который изготавливается из шамотного кир-

пича. Вся печка в сборе будет выглядеть так, как показано на

рис. 11. Дополнительно печь можно обустроить смотровым

окошком из кварцевого стекла.

Если шихта будет загружаться непосредственно в

печь, а не в тигли, то внутреннюю поверхность печи следует

промазать графитовой пастой, замешенной на "жидком

стекле". Такой смазки хватает на несколько рабочих плавок.

Следует заметить, что плавка и отливка металлов —

один из наиболее опасных процессов, при котором несоб-

людение правил безопасности может повлечь серьезные

травмы. Выполнять плавку можно только на отлаженном

оборудовании. Вся плавильная оснастка должна быть за-

ранее подготовлена и разложена на удобных для работы

участках. Плавку следует проводить в защитных очках.

Загружать шихту в горячий тигель нужно при помощи же-

стяного совочка, размеры которого позволяют безопасно

проводить эту операцию. Для помешивания расплава и

снятия шлака служит специальная графитовая или кварцевая

мешалка, длина которой должна обеспечивать удобство

работы и надежную защиту рук от ожогов. Особая осто-

рожность требуется при разливе металла в изложницы.

Кроме того, что необходим навык, нужно убедиться в пра-

вильности установки изложницы и степени ее смазки. Лиш-

няя смазка может вызвать разбрызгивание металла. Чтобы

предотвратить это, участок стола для отливки должен

122

Клады

Рис. 11. Самодельная плавильная печь:

1

асбестовая термоизоляция,

2

шамотная труба,

3

нихромовая спираль,

4

верхняя крышка,

5

выходы нихромовой нити

6

термопары

7

милливольтметр

8

под из шамотного кирпича,

123

Энциклопедия кладоискателя

иметь бортик. Плавильщик обязан работать в защитном

фартуке из кожи, брезента или войлока. Выбрасывать слитки

из изложниц и охлаждать их следует в асбестовых рука-

вицах. Можно соорудить стационарную печь для выплавки

металлов. Для создания такой печи уместно будет вос-

пользоваться опытом древних литейщиков. Исторический

материал взят из книги Е. Н. Черных "Металл — человек —

время": "Металлурги начали с относительно простых

приемов. Эти приемы использовались затем в течение

ряда тысячелетий в большинстве районов Старого

Света, а в некоторых используются вплоть до наших

дней. Самые древние печи часто представляли собой

простую яму, обложенную вертикально постав-

ленными плитами.

Плавильные печи, видимо, были довольно разно-

образны, но реконструировать их очень и очень

трудно. Дело в том, что каждое их этих устройств

сооружалось

преимущественно

для

одной

единственной плавки, а затем разваливалось, чтобы

извлечь выплавленный металл.

По этому вопросу археология может сказать

нам не очень-то много. Гораздо больше материала

дает этнография.

Вероятно, об одной из самых примитивных

конструкций печей, которой пользовались зулусы, пи-

шет Брайант: "...Мы расспрашивали пожилых тузем-

цев, которые детьми должны были видеть этот

процесс, однако о нем у них сохранились лишь очень

смутные воспоминания. Плавку производили на особом

месте, подальше от дома и кузницы. В земле

выкапывали неглубокую яму, на ее дно укладывали

глиняную чашу диаметром около 50 см, поверх чаши

насыпали слой древесного угля, на уголь — слой же-

лезной руды, размельченной до размеров щебня. Руду и

уголь засыпали слоями, пока не получалась доста-

точно высокая куча, которую закрывали последним

124

верхним слоем древесного угля. Под нижний слой угля

подкладывали конец сопла и начинали нагнетать .

воздух. Постепенно металл в руде плавился, стекал и

собирался в чаше на дне ямы. Скопившиеся на по-

верхности металла шлак и окалину снимали; окалину

переносили в другие формы, предварительно вы-

копанные в твердой земле".

Другим важнейшим компонентом плавки было, бе-

зусловно, топливо — древесный уголь. В полупустынных и

пустынных районах добыча топлива представляла собой

достаточно сложную проблему. Вот почему крупное ме-

таллургическое производство могло возникнуть только в

областях с изобильной растительностью. Древесный уголь

готовился специально — для него годилось далеко не всякое

дерево, и это превращалось в весьма ответственную опе-

рацию. Ученик и преемник Аристотеля, выдающийся древ-

негреческий ученый-ботаник Феораст (370-285 годы до и. э.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: