Алексей Исаев - Битва за Крым 1941–1944 гг.

- Название:Битва за Крым 1941–1944 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Яуза

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-92485-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Исаев - Битва за Крым 1941–1944 гг. краткое содержание

Самое полное, фундаментальное и авторитетное исследование обороны и освобождения Крыма в 1941–1944 гг., основанное на документах не только советских, но и немецких архивов, большинство которых публикуется впервые.

От прорыва Манштейна через Перекопские позиции до провала первых штурмов Севастополя, от Керченско-Феодосийской десантной операции и неудачного наступления Крымского фронта до Керченской катастрофы и падения Главной базы Черноморского флота, от длительной немецкой оккупации полуострова до стремительного (всего за месяц) освобождения Крыма победной весной 1944 года, когда наши наступавшие войска потеряли вчетверо меньше оборонявшегося противника, – в этой книге подробно проанализированы все операции Вермахта и Красной Армии в борьбе за Крым.

Отдельно рассмотрены как действия наших сухопутных войск – танкистов, пехоты, артиллерии, – так и боевая работа советских ВВС и Черноморского флота.

Битва за Крым 1941–1944 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

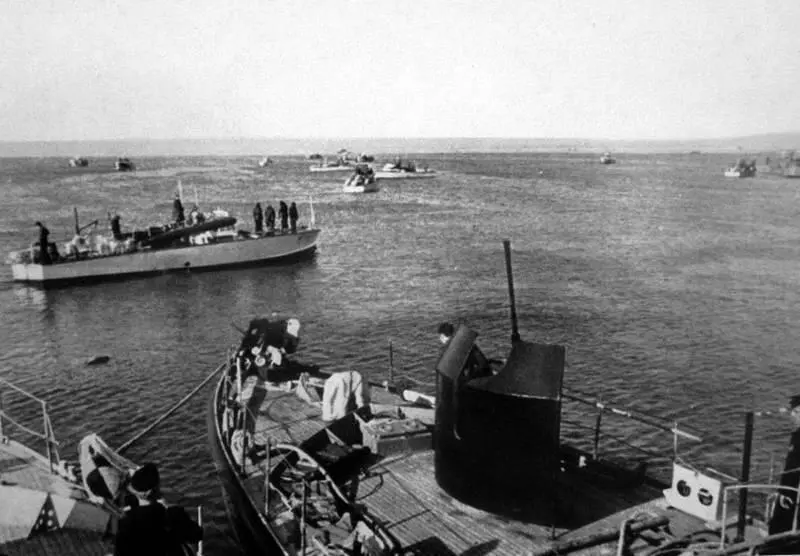

Правильно оценив угрозу со стороны флота противника, советское командование попыталось разгромить блокирующие силы. Знаковым событием на море стала операция, проведенная в ночь с 15 на 16 ноября 1943 г. Столкнувшись с сильным противодействием немецкого флота и превосходством БДБ и «раумботов» в артиллерийском отношении, контр-адмирал Г.Н. Холостяков принял решение применить необычную тактику – абордаж. Действовать предполагалось тремя группами. Идея операции заключалась в том, что действовавшая строем фронта ударная группа должна была оттеснить БДБ на северную или южную группу, на которых были размещены 250 опытных бойцов 393-го батальона морской пехоты. Они должны были сблизиться с баржами противника, забросать их гранатами и захватить, уничтожив или пленив команды [1558]. В роли кораблей для абордажных партий выступали боты ПВО, ударная группа по плану состояла из 4 БКА, 3 ТКА и 2 АКА. Боты ПВО с 37-мм зенитными автоматами стали новичками в операции, но их устойчивость как артиллерийской платформы была невысока. Однако разбиение на три отряда в условиях неустойчивой связи оказалось не лучшей идеей. Также ударная группа обладала весьма условными возможностями по поражению БДБ. «Артиллерийские» катера могли попасть РСами в БДБ противника только чудом.

Все три группы вышли из Кроткова незадолго до полуночи. Фактический состав ударной группы под командованием капитан-лейтенанта П.В. Красникова по сравнению с планом сократился до 3 БКА, 1 ТКА и 2 АКА. В свою очередь, немецкое командование вместо БДБ направило на блокаду Эльтигена 4 «раумбота» [1559]. Катера ударной группы быстро потеряли связь друг с другом и столкновения сторон прошли хаотично. Группы с десантниками сближались с противником, бойцы даже вели огонь из ПТР, но до абордажа дело не дошло. В целом бой в ночь с 15 на 16 ноября показал ограниченные возможности речных бронекатеров в морском бою. В отчете ЧФ в выводах по данной операции это шло первым пунктом: «Стрельба из танковых пушек БКА исключительно неэффективна, особенно при наличии волны» [1560]. Несмотря на расход 300 76-мм снарядов, попаданий в немецкие корабли не было.

Вооружение раумбота: 20-мм автоматическая пушка за бронещитом. На носу установлена трофейная советская 45-мм пушка.

Не добившись успеха в морской операции, советская сторона сделала ставку на авиацию. 19–20 ноября 1943 г. Камыш-Бурун подвергся массированной атаке с воздуха, в результате к вечеру 20 ноября в строю осталось всего 6 БДБ из 14 [1561]. Также 19 ноября в ходе поездки в 1-ю десантную флотилию в Камыш-Буруне в результате атаки советских штурмовиков был убит Адмирал Черного моря Г. Кизерицки и несколько человек из его штаба [1562]. Новым Адмиралом Черного моря 22 ноября стал контр-адмирал Г. Бринкман [1563], занимавший до этого должность начальника штаба командования ВМС «Юг». Бринкман был опытным моряком, начинавшим службу в кайзеровском флоте и командовавший тяжелым крейсером «Принц Ойген» в его походе с «Бисмарком».

Последнюю декаду ноября без преувеличения можно назвать переломным моментом в борьбе за плацдарм. Налет Ил-2 на Камыш-Бурун 20 ноября был особенно опустошителен. БДБ F386 после трех попаданий бомб выгорела с детонацией боеприпасов. В БДБ F446 3-й флотилии попало четыре бомбы, пожар продолжался два часа, сгорело 800 литров горючего, баржа надолго вышла из строя [1564]. Продолжение налетов вполне могло заставить немцев увести БДБ из Камыш-Буруна. Более того, возникал вопрос о самой целесообразности отвлечения БДБ от снабжения Крыма на кровопролитные блокадные операции. Имелись также предпосылки к увеличению эффективности налетов советских ВВС. В конце ноября советские самолеты-штурмовики использовали против БДБ ПТАБы (противотанковые авиабомбы), оказавшиеся неожиданно эффективными. Так 28 ноября в Камыш-Буруне была безвозвратно потеряна от ПТАБов, выгорела F594 [1565]. К сожалению, результаты этого удара были недооценены. Конечно, БДБ уничтожались обычными бомбами, так, F306 была потоплена «средней» авиабомбой 30 ноября [1566]. ПТАБы накрывали сразу большую площадь, и ими легче было попасть в цель. Однако, к сожалению, штурмовики все же не смогли «дожать» противника и заставить отказаться от базирования на Камыш-Бурун. Еще одной проблемой стало постоянное отвлечение штурмовиков на снабжение Эльтигена по воздуху, что снижало наряд сил для ударов по «осиному гнезду» БДБ.

Переломить ситуацию могли также успехи на сухопутном фронте. 20 ноября состоялось нацеленное на Булганак наступление 56-й армии. Главный удар наносил 11 гв. ск при поддержке 63-й тбр, 257 тп и 1449 сап. Артподготовка продолжительностью 1 час началась в 6.00 20 ноября. Как указывалось в отчете по использованию танков, «Артподготовка была интенсивная, но малоэффективная, артиллерия противника подавлена не была» [1567]. Наступление было предсказуемо остановлено огнем противника, но потери можно оценить как умеренные: 11-й гв. ск потерял 42 человека убитыми и 143 ранеными, было сожжено 4 и подбито 13 танков и 1 САУ.

Сложившуюся к концу ноября обстановку можно было смело назвать патовой. Занимаемый группой Гладкова эльтигенский плацдарм размером 3х1 км было крайне сложно снабжать и практически невозможно эвакуировать. Снабжался он практически исключительно по воздуху. Численность советских войск в Эльтигене на 26 ноября составляла 3913 человек [1568]в строю и 670 раненых [1569]. Дневной рацион бойцов десанта состоял из 100–200 граммов сухарей, полбанки консервов и кружки кипятка. Однако высокая моральная стойкость и профессионализм гарнизона во главе с решительным командиром в лице В.Ф. Гладкова позволяли раз за разом отбивать вражеские атаки. Также десант поддерживался огнем артиллерии и авиацией. Когда советские наступления под Керчью постепенно сошли на нет, германское командование решило бросить все силы на ликвидацию эльтигенского плацдарма. Атаковать его предполагалось румынской пехотой, но при массированной поддержке немецкой артиллерии и всех имевшихся в V АК штурмовых орудий. Советской стороне о готовящемся немецком наступлении стало известно благодаря захвату «языков» из румынского пулеметного батальона. Это заставило принять дополнительные меры к снабжению плацдарма и сосредоточить на этом направлении главные усилия авиации.

Немецкое наступление началось по плану 4 декабря. Войска ОПА также попытались перейти в наступление под Керчью, но успеха не имели, отвлечь сколь-нибудь значимые силы противника от Эльтигена не удалось. В течение трех дней бойцы группы Гладкова отбивали атаки, но площадь плацдарма постепенно сокращалась. На своем выступлении летом 1944 г. В.Ф. Гладков говорил, что план прорыва был им получен от ОПА еще 4 декабря, но он его отклонил, ввиду невозможности эвакуации раненых [1570]. Однако отсутствие подвоза 4–5 декабря заставило решиться на прорыв. Это решение было утверждено И.Е. Петровым [1571]. Первый эшелон прорыва составили 386-й обмп и 1339-й сп, наименее пострадавшие в отражении атак. К вечеру главные силы группы были стянуты на правый фланг, в окопах оставили небольшие группы автоматчиков, был вызван огонь артиллерии. Орудия и минометы были взорваны, документы сожжены. Прорыв начался в 22.00 6 декабря. В нем участвовали практически все наличные силы, включая ходячих раненых. Общая численность прорывающейся группы в ЖБД 318-й сд оценивалась в 1200 человек, включая 200 легкораненых [1572], сам В.Ф. Гладков называл величину в 1500 человек. По немецким данным в районе Эльтигена 7 декабря было взято в плен 1600 человек, в том числе до 700 раненых [1573].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: