С. Ярославцева - Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом

- Название:Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель, ВКТ

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-055278-8, 978-5-271-21677-0, 978-5-226-00984-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Ярославцева - Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом краткое содержание

Автор книги, профессиональный литератор и журналист, скрупулезно исследуя в архивах историю этой волости, занимавшей территорию между современными Кунцевом и Братеевом, сумела показать яркую, непрерывную во времени картину развития региона, селений, их владельцев и крестьянских родов, составивших коренную часть населения села Зюзина.

Книга, исполненная в жанре документальной эпопеи, охватывает период от курганных времен вплоть до 1960 г., когда земли бывших подмосковных волостей вошли в черту столицы.

Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Две дочери Аграфены Ивановны вышли замуж: Екатерина Алексеевна – за бригадира Степана Григорьевича Мельгунова, Степанида Алексеевна – за бригадира графа Федора Андреевича Толстого (знаменитого библиофила), впоследствии сенатора. Единственная дочь Толстых Аграфена Федоровна вышла замуж за графа Арсения Андреевича Закревского.

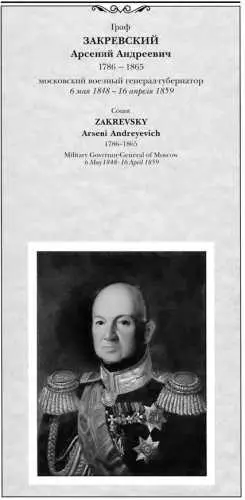

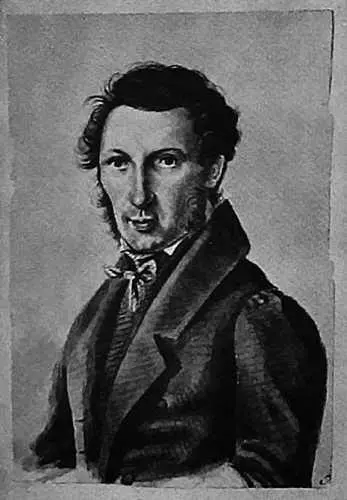

А.А. Закревский произошел из мелкопоместных дворян Тверской губернии. С 16 лет он служил прапорщиком в Архангелогородском пехотном полку. В его военной биографии числятся: сражения при Аустерлице в 1805 г., битва при Прейсиш-Эйлау в 1807 г., осада и взятие крепости Свеаборг в Финляндии (1808), бои с турецкими войсками, Смоленск и Бородино (1812). За мужество и храбрость он удостоился золотой шпаги, высших российских орденов и медалей. Первой ступенью в его административной карьере стала должность финляндского генерал-губернатора, в 1828 г. он в течение трех лет занимал пост министра внутренних дел, а с мая 1848 г. по апрель 1859 г. – московского генерал-губернатора. Значительную часть его времени поглощали заботы о благоустройстве города: строительство Бабьегородской плотины, ремонт Сокольнического, Замоскворецкого и Мытищинского водопроводов, прокладка телеграфных линий от Москвы до Нижнего Новгорода и от Москвы до Харькова, перестройка здания Большого театра, пострадавшего при пожаре 1853 г. (в таком виде оно стояло до наших дней). Предложения Закревского об улучшении санитарного состояния города нашли поддержку у Комитета министров и воплотились в законе от 28 июня 1849 г., в котором запрещалось в Москве и уезде «учреждение... бумагопрядилен, шерстопрядилен, чугунолитейных, стеариновых, сальных, лаковарных и вообще таких заводов, которые производят горючие химические продукты» [540]. Младшая сестра Ирины Ивановны Бекетовой Екатерина (1746– 1833) вышла за статс-секретаря императрицы Екатерины II статского советника Григория Васильевича Козицкого (1724–1775), происходившего из старинного, но обедневшего рода волынской шляхты. Знаток древних и новых языков, после обучения в Киевской духовной академии он был при Санкт-Петербургской академии наук лектором философии и словесных наук, адъюнктом и почетным академическим советником (с 1758 г.), откуда и был взят Екатериной в секретари, вероятно, по рекомендации графов Орловых, с которыми Козицкий был знаком. Он состоял в свите, когда императрица путешествовала в 1767 г. по Волге в Симбирск, помогал ей переводить «Велизария» Мармонтеля и заведовал делами по ее литературным трудам.

Графиня А.Ф. Закревская (1800–1879)

Московский военный генерал-губернатор граф А.А. Закревский (1786–1865)

Г.В. Козицкий (1724–1775)

Е.И. Козицкая (1746–1833). Художник В.Л. Боровиковский

Кстати сказать, три старшие сестры всю жизнь втайне придерживались раскола, и лишь супруга ученого Козицкого принадлежала к господствующей церкви.

Замужество Екатерины Ивановны было недолгим. При возвышении Потемкина Козицкий вышел в отставку и умер в 1775 г. Как писал в дневнике его современник, причиной смерти была меланхолия: он закололся ножом, причинив себе 32 раны... Будучи еще в памяти, он исповедался своему духовному отцу, и затем его отпели в церкви Григория Богослова, что между Петровкой и Дмитровкой.

Княгиня А.Г. Белосельская-Белозерская (1773–1846). Художник Виже-Лебрен

Екатерина Ивановна Козицкая одна вырастила двух дочерей. Младшую дочь Анну (1773–1846) она выдала за князя Алексея Михайловича Белосельского-Белозерского (1752–1806), которому принадлежал знаменитый дом у Аничкова моста в Санкт-Петербурге. 2 сентября 1795 г. их венчание состоялось в селе Зюзине в церкви Бориса и Глеба: «Женился его сиятельство князь Алексей Михайлович Белосельской вторым браком, понял за себя госпожи стацкой советницы Екатерины Ивановны Козицкой дочь девицу Анну Григорьевну...» [541]

Князь А.М. Белосельский-Белозерский (1752–1809). Художник Караф

Судя по метрическим книгам Борисоглебской церкви 1801 г., князь Алексей Михайлович в том году гостил в шаболовском имении Екатерины Ивановны [542]. (Пребывание господ в подмосковном имении бывало столь долгим, что их дворовые люди становились почетными восприемниками рождающихся крестьянских детей в имении, что и записывалось в приходских метрических книгах.)

Анна принесла в род князей Белосельских материно богатство. Белосельским достался впоследствии и московский дом Екатерины Ивановны у Тверских ворот, изящно отделанный к коронации императора.

Александра Григорьевна (1772–1850) только на 26-м году вышла за графа Ивана Степановича Лаваля. Граф Лаваль эмигрировал из Франции в Россию в начале Французской революции. Он сумел понравиться богатой невесте, но мать была против брака дочери – де «не нашей веры, неизвестно откуда взялся и имеет небольшой чин». Дочь написала просьбу императору, и Павел I повелел обвенчать их: «Он христианин, я его знаю, для Козицкой чин весьма достаточный, а потому обвенчать». Было это накануне постного дня, и молодые были повенчаны немедленно, без всяких приготовлений, в приходской церкви.

Графиня А.Г. Лаваль (1772–1850). Художник Жан Юрбен Герен

Граф И.С. Лаваль (1761–1846).

Князь С.П. Трубецкой (1790–1860)

При Александре I граф И.С. Лаваль был членом Главного правления училищ, позже служил в Министерстве иностранных дел и редактировал журнал «Journal de St.-Petersbourg» [543]. Их сын граф Владимир Лаваль, корнет Конной гвардии, умер в молодости холостым (как и его дед Козицкий, застрелился от меланхолии в 1825 г., когда приехал на житье в пензенскую деревню матери) [544]. Четыре дочери Лаваль, выходя замуж, получили в приданое немалые состояния. Софья вышла за тайного советника и обер-церемониймейстера графа Александра Михайловича Борха. Александра – за Станислава Осиповича Коссаковского, возведенного в графское Российской империи достоинство 19 марта 1843 г. [545]Зинаида – за графа Людвига Лебцельтерна, австрийского полномочного министра в Санкт-Петербурге [546].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: