Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 1

- Название:Народы и личности в истории. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Звоииица-МГ

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-88524-044-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 1 краткое содержание

В этом уникальном трехтомнике впервые в России сделана попытка осмыслить развитие мировой и отечественной культур как неразрывный процесс. Хронологически повествование ограничено тремя веками (XVII–XIX). Внимание автора сосредоточено преимущественно на европейских, американских и русских героях.

В первом томе дается определение цивилизации, рассказывается о важнейших событиях Нового и Новейшего времени. Вы встретитесь с великими мыслителями, писателями, художниками, музыкантами, государственными деятелями – Англии, Нидерландов, Испании, Италии, Франции, Бельгии. Образы Галилея и Дж. Бруно, Ньютона и Коперника, Кромвеля и Карла I, герцога Альбы и Вильгельма Оранского, Рембрандта и Рубенса, Людовика XIV и Ришелье, Елизаветы и Помпадур, Мирабо и Робеспьера и т. д. помогут вам зримо и образно представить историю народов как ансамбль выдающихся личностей, событий и фактов.

Издание включает богатейший иллюстративный материал и рассчитано на самую широкую читательскую аудиторию как в России, так и в странах зарубежья.

Книга издана в авторской редакции.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.

Автор выражает глубокую благодарность и признательность депутату Государственной думы Федерального собрания РФ В.И. Илюхину за помощь в издании этого трехтомника.

Народы и личности в истории. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Общественный договор служит тому, чтобы предотвратить действия узурпаторов и разбойников, защищая и ограждая «общею силою личность и имущество каждого из членов ассоциации». В основе такого договора лежат права, равные для всех. Поэтому никто не должен быть заинтересован в создании строя обременительного для народа. Выступающий против Закона справедливости человек должен быть силой подчинен общему благу, нуждам отечества. Руссо считал, что в этом весь «секрет и двигательная сила политической машины». Иначе не будет ни государства, ни общественного договора, ни законов. В такой стране все неизбежно становится фикцией и пустой формальностью (законы, указы, распоряжения).

Народ «может ограничивать, видоизменять и отбирать, когда ему угодно» власть у слуг народа, когда они злоупотребляют ею. Нужен железный кулак, который бы смог разогнать их и отдать лихоимцев под суд. Суверену-народу нужна сила для «сдерживания» правительства. Государство, говорит Руссо, должно быть «всегда готово жертвовать Правительством для народа, а не народом для Правительства» (В. М. – или президентом).Это в том случае, если власть забывает о нуждах народа. Порой совершенно недостаточно заменить министров, надо менять весь прогнивший клан. Под «новой идеологией» часто подается философия жуликов-нуворишей, грабящих народ. Поэтому нечего болтать о «преимуществах демократии»! Этих преимуществ нет в природе. «Если брать этот термин в точном его значении, то никогда не существовала подлинная демократия и никогда таковой не будет». Демократия чаще всего завершается демагогией. Подобная форма правления, даже если бы она и возникла, предполагает массу несовместимых вещей. Во-первых, она подошла бы малому государству, где без труда можно собрать всех людей и прийти хотя бы к подобию единого мнения. Во-вторых, это должна быть единообразная в культурном и религиозном отношении масса. В-третьих, в такой стране должно иметься «превеликое равенство в общественном и имущественном положении, без чего не смогло бы надолго сохраниться равенство в правах и в обладании властью». В-четвертых, эта страна должна быть примером высоконравственного, разумного, совестливого общества, в котором роскоши мало или она полностью отсутствует. Почему Руссо выступил против вопиющей роскоши? Роскошь «либо создается богатствами, либо делает их необходимыми; она развращает одновременно и богача и бедняка, одного – обладанием, другого – вожделением; она предает отечество изнеженности и суетному тщеславию; она отнимает у Государства всех его граждан, дабы превратить одних в рабов других, а всех – в рабов предубеждений». [479]Сторонники такой «демократии», демократии сверхбогачей и плутократов, становятся палачами, тиранами и убийцами, отчуждая от народа простое и житейское счастье. Сегодня, спустя 250 лет, мы видим, как стрелы Руссо поражают новых тиранов и узурпаторов («демократического толка»). Не обошел Руссо вниманием и депутатов парламента, которые уже тогда являли собой образцы двуличия: «Депутаты не могут быть представителями народа, ибо они всего лишь его приказчики. Всякий закон, не утвержденный непосредственно самим народом, не имеет силы; да это вовсе и не закон».

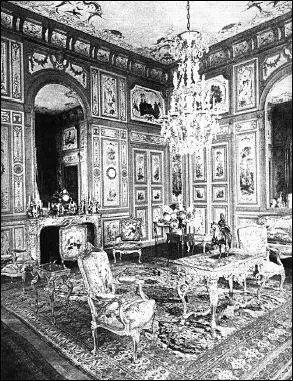

К. Гюэ. Салон с декоративной росписью.

Середина XVIII в.

В наш век, когда восторги по поводу научно-технической, информационной, прочих революций кружат голову, неплохо еще раз проанализировать руссоистскую критику развития наук. В его блистательной «диссертации», получившей премию Дижонской академии (1750), Руссо вовсе не пытался, как утверждают, «отрицать науки». Не думал он отречься от наук и ученых, сжечь библиотеки, закрыть академии, коллегии, университеты. Это привело бы к катастрофе, погружению человечества в варварство. Цели его иные: добиться того, чтобы их росту соответствовало нравственное воспитание. Он пытался осмыслить противоречивые итоги века Просвещения, требовал от наук честности и доброжелательности: «Склонность к наукам, которая возникает из желания отличиться, неизбежно становится причиной зол, гибельность которых намного превосходит пользу, которую могли бы принести науки; беда в том, что в конце концов науки делают тех, кто ими занимается, очень мало разборчивыми в средствах достижения успеха». Научные лары и пенаты порой также пестуют негодяев. [480]

С Руссо берут начало «романтики революции». Из его «Рассуждения о неравенстве» (1754), где он доказывал, якобы, полную развращенность цивилизованных народов (в сравнении с благородными и гуманными дикарями), вырастут произведения литературных романтиков. Вольтер увидел в его воззрениях дьявольский искус. Руссо «искушал» многих на своем веку, выступая защитником чувств не в ущерб разуму. Его многие не понимали и не принимали, считая его взгляды опасными. Жизнь его сопровождалась сплошной переменой мест (Женева, Невшатель, Париж, Пруссия, Англия). Руссо закончит ее в страшной нужде и страданиях.

У Руссо не могло не быть врагов. Екатерина II, заигрывавшая с энциклопедистами, писала (1770): «Особенно не люблю я Эмильевского воспитания: не так думали в наше доброе старое время». В отношении Руссо в истории допущена масса несправедливостей. Иные обвиняли его в том, что он сдал пятерых своих детей в воспитательные дома. Леметр утверждал, что в одном «Эмиле» больше педагогических глупостей, чем во всей остальной литературе. Другие даже позволяли себе называть Руссо «грязным мальчишкой» (В. Розанов), бранили за критику культуры XVIII в., за упрек в адрес «прогресса» и «цивилизации». В свою очередь Руссо в письме к герцогу Вюртембергскому обвинил его в злостной предубежденности (1763): «Вы извращаете все мои идеи». Уверены, что и сегодня найдется немало подобных критиков, сознательно искажающих его мысли. Будь Руссо жив, он, вероятно, ответил бы противникам так: «Помните, что неведение никогда не делало зла, одно только заблуждение пагубно и что заблуждаются не потому, что не знают, а потому, что думают, что знают». [481]

Отношения с Вольтером у Руссо не сложились. Менее всего тому виной был Жан-Жак. Некогда при дворе Людовика XV шла работа над оперой «Принцесса Наваррская». Ее готовили к торжествам по случаю бракосочетания дофина с испанской инфантой. Это была явно заказная работа, за которую обещали щедро заплатить. Музыку заказали Рамо, а к написанию либретто привлекли Вольтера и Руссо. В то время (1743/44 гг.) Вольтер уже был известен и осыпан милостью королей. С триумфом шли его трагедии. У него была возможность протянуть руку помощи талантливому молодому человеку. Руссо усердно работал над либретто. Наконец, день долгожданной премьеры. Что же видит Руссо? В программе рядом с именем Рамо стоит имя одного Вольтера. Руссо был потрясен. Впоследствии он так скажет об этом случае: «Я потерял не только вознаграждение, которое заслуживали мой труд, потраченное мной время, не были возмещены мои огорчения, моя болезнь, деньги, которых мне это стоило, но и уважение к человеку, на чье покровительство я рассчитывал. Я понес одни издержки. Как это жестоко!» [482]Кондорсе скажет: «Я нашел Вольтера таким живым и деятельным, что готов был бы считать его бессмертным, если бы он не обнаружил такой беспощадной несправедливости к Руссо». Укажем на различие судеб Вольтера и Руссо. Вольтер остался для большинства «глыбой льда» – блестящ, ослепителен, хладен сердцем и полон безразличия. Эту разницу между Вольтером и Руссо почувствовал Лион Фейхтвангер: «До сих пор еще находились люди, видевшие в Вольтере отца революции. Но острая, злая, блистательная логика Вольтера убеждала только немногих избранных, она никого не увлекала за собой. Учение Вольтера – это холодный огонь, в нем только свет, он лишен тепла. А Жан-Жак излучает тепло, жар. Он был искрой, и вот уж весь мир воспламенился. Его безудержное чувство взорвало разум, привело в движение массы, смело старый порядок…» [483]«Руссо так гениально описывает зло цивилизации, – признавал не без ехидцы всегда завидовавший его таланту Вольтер, – что, читая его, чувствуешь желание стать на четвереньки». Это, конечно же, чушь. Возьмем на себя смелость утверждать обратное: скорее Вольтер желал, говоря его словами, «удержать народ на четвереньках», а Руссо старался поднять его с колен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: