Владислав Петров - Всякий, даровитый или бездарный, должен учиться… Как воспитывали детей в Древней Греци

- Название:Всякий, даровитый или бездарный, должен учиться… Как воспитывали детей в Древней Греци

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-91678-103-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Петров - Всякий, даровитый или бездарный, должен учиться… Как воспитывали детей в Древней Греци краткое содержание

С точностью факта в этой книге соседствует занимательность. Владислав Петров подробно описывает быт маленьких греков и в то же время рассказывает, как в недрах древнегреческой философии зарождалась педагогика. Вы узнаете, как растили мальчиков и к чему готовили девочек. Какие школы посещали греческие дети, какие предметы изучали и кто были их учителя. Какую роль в греческом воспитании играла музыка и почему столь большое внимание уделялось физическому воспитанию. Почему афиняне стремились вырастить человека, в котором все прекрасно, а спартанцы с колыбели воспитывали в детях воинский дух. А также — почему идеи, которые скрывались за загадочными словами «калокагатия» и «пайдейя», определили жизнь европейской цивилизации на тысячелетия вперед.

Всякий, даровитый или бездарный, должен учиться… Как воспитывали детей в Древней Греци - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

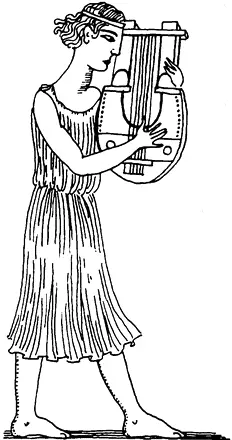

Кифара слыла инструментом чисто мужским, а в древнегреческих школах, напомним, обучались только мальчики. Таким образом, обучение именно игре на кифаре было для них предпочтительным, оно служило своего рода свидетельством причастности к будущему званию мужчины и гражданина. Между прочим, кифареды ценились в Греции чрезвычайно высоко, и именно кифара стала тем инструментом, с которого вообще началось сольное музицирование.

Умение хорошо играть на кифаре (и любой другой лире) приобретало для мальчиков тем большее значение, что открывало им путь в новом качестве в мир ритуальных церемоний, которые имели статус государственных праздников. Тем, кто хорошо овладевал искусством игры, разрешалось выступать перед народом с мелодекламацией, репертуар которой уже был апробирован на уроках. И разумеется, музыкальные таланты имели значительный спрос во время мистерий — те, кого брала под особое покровительство муза Полигимния, допускались к исполнению, хором или соло, религиозных гимнов. Хоры юных исполнителей в обязательном порядке сопровождали выступления атлетов на крупных спортивных состязаниях. Например, на Олимпийских играх в 480 году до н.э. выступал хор мальчиков, которым руководил еще совсем молодой Софокл, будущий великий драматург, тогда пребывавший в качестве эфеба.

В то же время в ритуалах и праздниках мы находим объяснение тому, почему в школе кифариста не обучали игре на духовых инструментах — например, на сиринге, разновидности флейты, или уже упоминавшемся авлосе. Музыкальные инструменты исполняли важнейшую, но подчиненную роль, вспомогательную при мелодекламации, и те, что не годились для сопровождения исполняемых нараспев гекзаметров, отодвигались на второй план.

По принятой еще в «классической Греции» версии сиринга была забракована и потому, что, играя на ней, приходилось раздувать щеки, а это, по понятиям древних эллинов, уродовало лицо и, следовательно, более годилось рабам, нежели свободнорожденным гражданам. Аристотель, однако, дает свое толкование: «Рассказывают, что Афина, изобретя флейту, отбросила ее в сторону. Недурное объяснение придумано было этому, а именно будто богиня поступила так в гневе на то, что при игре на флейте лицо принимает безобразный вид. Настоящая же причина, конечно, заключается в том, что обучение игре на флейте не имеет никакого отношения к умственному развитию» {86} 86 «Политика», VIII, 6,8.

. Смысл последней фразы как раз в том, что коль скоро ни продекламировать Гомера, ни спеть обрядовую песню под флейту невозможно, то и толку от этого инструмента немного. «При ней, — пишет Аристотель о флейте в другом месте, — бывает исключена возможность пользоваться речью» {87} 87 Там же, 5.

. По этой же причине отвергал флейту Пифагор. Существовало и такое мнение, что звуки флейты возбуждают в мальчиках недобрые страсти и посему вредны их развитию.

Кифара же греческому, прежде всего афинскому, представлению об «умственном развитии» отвечала в полной мере и, таким образом, учителю-кифаристу отводилась особая роль, в соответствии с которой даже подготовка детей к участию в религиозных таинствах была хотя и значительной, но не самой главной задачей. Главная же его — сакральная — миссия состояла в том, чтобы воспитать или хотя бы заложить в ребенке основу основ греческого миросозерцания — чувство гармонии. «…Кифаристы… заставляют души мальчиков свыкаться с гармонией и ритмом, чтобы они стали более чуткими, соразмерными, гармоничными, чтобы были пригодны для речей и для деятельности: ведь вся жизнь человеческая нуждается в ритме и гармонии» {88} 88 «Протагор», 326а-b.

, — пишет Платон.

Философия музыки

Не случайно столь высокая ответственность — воспитывать чувство гармонии, которое необходимо не само по себе, а потому, что без него невозможно жить по-человечески, — возлагалась именно на кифариста. В бытовом плане он находился ближе всего к музыке, а музыка в жизни греков еще со времен бесписьменной поэзии и ее исполнителей аэдов — певцов, музыкантов и поэтов в одном лице — занимала особое положение. С музыкой шла в бой греческая фаланга, под музыку ворочали весла гребцы на триерах и биремах, без музыки не обходились театральные представления, музыкой пропитаны религиозные представления греков.

Вот примечательная цитата из «Описания Эллады» греческого историка Павсания, жившего во II веке н.э.: «Недалеко от Академии [11] Об Академии см. далее.

есть могильный памятник Платону, о котором бог вперед дал знамение, что он будет самым великим в философии. А предсказал он это вот каким образом. В ночь перед тем, как Платон собирался сделаться его учеником, Сократ увидал сон, что ему на грудь прилетел и сел лебедь. Лебедь же, как птица, славится своей большой музыкальностью; говорят, будто Кикн был царем лигурийцев, живших по ту сторону Эридана, у начала кельтских земель, что он был очень музыкален и когда он умер, то по воле Аполлона он был превращен в птицу. Лично я верю только тому, что у лигурийцев царствовал музыкальный человек Кикн, но чтобы из человека он превратился в птицу, это мне кажется невероятным» {89} 89 I.XXX.3.

. Не вступая в дискуссию на тему, может человек превратиться в птицу или нет, обратим внимание на то, что знамение о «самом великом философе» неразрывно, вполне естественным для автора образом связывается с музыкой и Павсанию даже не приходит в голову это хоть как-то прокомментировать.

Звук был для греков не только и не столько художественным материалом. Организованные в ряды звуки и высшее проявление этой организации — музыку греки считали совершенным выражением миропорядка, ими они выверяли законы природы. Наиболее ярко это проявилось в философии музыки Пифагора, который призывал «“возлияния богам совершать со стороны ушка сосудов” — этим он аллегорически говорил о том, что богов следует почитать и славить музыкой, так как музыка проникает через уши» {90} 90 Порфирий, «Жизнь Пифагора», 42.

.

Великий философ не был музыкантом, хотя игрывал в окружении учеников на лире и ему даже приписывается изобретение монохорда — однострунного щипкового музыкального инструмента, с помощью которого определяется высота тона струны и ее частей, — и открытие звукоряда «до, ре, ми, фа, соль, ля, си». Как раз эксперименты с монохордом и привели Пифагора к созданию теории гармонии. Путь его умозаключений в данном случае не так важен, как вывод, к которому в итоге он пришел, — что музыка есть часть математики и ее можно поверить числами. Из этого следовало причисление музыки к точным наукам и возможность применения заключенных в ней гармонических пропорций ко всему, что есть в симметричном и упорядоченном, по мнению Пифагора, мироздании — от элементов до планет и созвездий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: