Вячеслав Манягин - Хазары: таинственный след в русской истории

- Название:Хазары: таинственный след в русской истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм: Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-40630-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Манягин - Хазары: таинственный след в русской истории краткое содержание

Хазарский каганат на протяжении двух столетий был основным врагом Руси. А врага надо знать в лицо без скидки на то, что уже тысяча лет прошла с того момента, как это государство было разгромлено русскими князьями Вещим Олегом и Владимиром Святым… Как показывает пример Израиля, страны и народы могут воскресать из небытия и через тысячелетия. Тем более когда речь идет о таком загадочном государстве, как Хазария, которая даже спустя десять веков продолжает влиять на нашу жизнь.

В данной книге представлены работы трех авторов (Гумилев Л. Н., Манягин В. Г., Плетнева С. А.), каждый из которых со своей точки зрения попытался понять и раскрыть тайну возникновения, развития, смерти и… посмертной жизни Хазарии — одного из самых загадочных государств на планете.

Хазары: таинственный след в русской истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если город был тут, то он уничтожен без остатка, и даже находка черепка в слое берегового обреза — счастливая случайность. Вместе с тем нигде по течению Ахтубы, вплоть до дельты, другой подходящей или даже похожей конфигурации рельефа нет. Это было установлено нами в следующем, 1960 г., когда сам характер и методика поисков радикально изменились. Итак, мы нашли место, где некогда стоял Итиль, но где не осталось даже его развалин.

И все-таки ни один археолог не счел бы экспедицию удачной. Полагается возвращаться не с соображениями или выводами, а с вещами, скелетами и планами городищ. А тут ценной находкой был только один черепок, вынутый из слоя. По этой ниточке надлежало либо распутать сложный узел хазарской проблемы, либо признать свою неудачу и больше не ездить в низовья Волги.

Разговор второй (с В. Н. Абросовым). По возвращении из экспедиции я познакомился с огромной хазароведческой литературой, сплетением несовместимых точек зрения и более или менее необоснованных выводов {9} 9 См., например: Заходер Б. К. Горган и Поволжье в IX–X вв. // Каспийский свод сведений о Восточной Европе., М., 1962; Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербента X–XI веков. М., 1963. В обеих книгах дана огромная библиография.

. Ясно было одно — хазарских памятников никто не находил, и где их надо искать — неизвестно.

Но наука развивается не только в тиши кабинета и в суматохе экспедиций. Там научные идеи только проверяются и наносятся на бумагу. Самое важное — это научное общение ученых разных специальностей, беседа, во время которой между собеседниками вспыхивают искры взаимопонимания, от которых загораются костры плодотворных исследований. Такая искорка вспыхнула в глазах гидробиолога и лимнолога В. Н. Абросова, когда он услышал о датировке нижневолжского аллювия керамикой X века. «Ты сам не понял значения твоей находки!» — воскликнул он и поведал мне свою концепцию, которой для полноты воплощения не хватало только одного — твердой хронологии. Заключалась она в следующем {10} 10 Абросов В. Н. Гетерохронность периодов повышенного увлажнения гумидной и аридной зон // Известия ВГО. 1962. № 4.

.

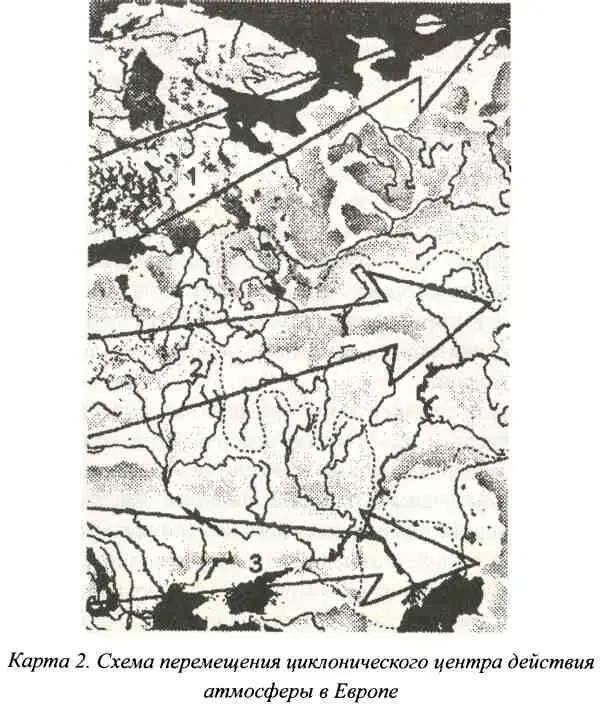

Теплый и влажный воздух приносится к нам циклонами с Атлантического океана. Он течет по ложбине низкого атмосферного давления между двумя барометрическими максимумами: полярным и затропическим. Над Северным полюсом висит тяжелая шапка холодного воздуха. Она ограничивает с севера путь циклонов, стремящихся на восток. Над Сахарой также высится атмосферная башня, образовавшаяся за счет вращения Земли, но, в отличие от полярной, она подвижна. Соответственно степени активности солнечной радиации затропический максимум расширяется к северу и сдвигает ложбину низкого давления, по которой движутся на восток циклоны, причем смещение циклонических путей выражается многими сотнями и даже тысячами километров {11} 11 Визе В. Ю. Климат морей современной Арктики. М.-Л., 1940.

.

Возможны три комбинации увлажнения: 1. При относительно малой солнечной активности циклоны проносятся над Средиземным и Черным морями, над Северным Кавказом и Казахстаном и задерживаются горными вершинами Алтая и Тянь-Шаня, где влага выпадает в виде дождей. В этом случае орошаются и зеленеют степи, зарастают травой пустыни, наполняются водой Балхаш и Аральское море, питаемые степными реками, и сохнет Каспийское море, питаемое на 81 процент водами Волги. В лесной полосе мелеют реки, болота зарастают травой и превращаются в поляны; стоят крепкие, малоснежные зимы, а летом царит зной. На севере накрепко замерзают Белое и Баренцево моря, укрепляется вечная мерзлота, поднимая уровень тундровых озер, и солнечные лучи, проникая сквозь холодный воздух, раскаляют летом поверхность Земли. (Раз нет облаков — инсоляция огромна.) Это, пожалуй, оптимальное положение для развития производительных сил во всех зонах Евразийского континента.

2. Но вот солнечная деятельность усилилась, ложбина циклонов сдвинулась к северу и проходит над Францией, Германией, Средней Россией и Сибирью. Тогда сохнут степи, мелеет Балхаш и Арал, набухает Каспийское море, Волга превращается в мутный, бурный поток. В Волжеско-Окском междуречье заболачиваются леса, зимой выпадают обильные снега и часты оттепели; летом постоянно сеет мелкий дождик, несущий неурожай и болезни.

3. Солнечная активность еще более возросла — и вот циклоны несутся уже через Шотландию, Скандинавию к Белому и Карскому морям. Степь превращается в пустыню, и только остатки полузасыпанных песком городов наводят на мысль, что здесь некогда цвела культура. Суховеи из сухой степи врываются в лесную зону и заносят ее южную окраину пылью. Снова мелеет Волга, и Каспийское море входит в свои берега, оставляя на обсыхающем дне слой черной липкой грязи. На севере тают льды Белого, Баренцева и даже Карского морей; от них поднимаются испарения, заслоняющие солнце от земли, на которой становится холодно, сыро и неуютно. Отступает в глубь земли вечная мерзлота, и вслед за нею впитывается в оттаявшую землю вода из тундровых озер. Озера мелеют, рыба в них гибнет, и в тундру, как и в степь, приходит голод.

Какова продолжительность этих периодов смен наибольшего увлажнения — вот вопрос, на который следовало бы ответить. Для этого нужно было найти ту среду, которая бы, во-первых, чутко реагировала на изменение погоды, а во-вторых, имела бы точные хронологические даты. Первому условию удовлетворяет биосфера. При увлажнении пустыни наступают на степи, а склоны гор превращаются в выжженные солнцем пространства. Эти явления хорошо выражены на стыках ландшафтных зон: на границах степи и пустыни, тайги и степи, тундры и тайги. Установить их наличие было легко, последовательность — возможно, но точных дат взять было неоткуда.

И тут я предложил моему другу рассмотреть с этой точки зрения историю кочевых народов. Они живут исключительно натуральным хозяйством, за счет природы. Овцы и кони питаются травой, количество которой зависит от выпадающей влаги.

Поскольку численность стад определяет богатство и могущество кочевников, а даты расцвета кочевых держав известны за две тысячи лет, то мы можем обратным ходом мысли восстановить природные условия минувших эпох.

Всю ночь просидели мы над составлением хронологических таблиц, на которые наносили эпохи расцвета и упадка кочевых держав Великой степи, а к утру получили первый вариант смены климатических условий с точностью, при которой допуск равнялся примерно пятидесяти годам. Оказалось, что продолжительность климатических периодов исчисляется двумя-пятью веками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: