Владимир Цыркунов - Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций

- Название:Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Асар

- Год:2012

- Город:Минск

- ISBN:978-985-6984-23-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Цыркунов - Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций краткое содержание

Учебное пособие по инфекционным болезням и профилактике внутрибольничных инфекций (ВБИ) издается второй раз (первый в 2006 году), содержит изменения во всех разделах, включая приложения в связи с изменением нормативной базы, утверждением ряда инструкций и других директивных документов.

Как показал первый опыт издания данного пособия, оно было востребовано не только студентами сестринского факультета, но и студентами других факультетов, а также практическими врачами и медицинскими сестрами. С момента первого издания, вышедшего небольшим тиражом, к авторам пособия обратились сотни коллег и медицинских учреждений Республики Беларусь с просьбой приобрести данное пособие, что и стало одной из главных причин его пересмотра и повторного издания.

Структура пособия и его содержание полностью соответствуют требованиям учебного плана и типовой учебной программы для данных форм обучения. В учебном пособии сохранены клинико-диагностические и лечебно-тактические задачи по инфекционным болезням и профилактике ВБИ (тесты компьютерного контроля). Пересмотрен и дополнен раздел, в которой представлены основные директивные документы по организации сестринского дела, уходу за инфекционными больными в специализированных и многопрофильных стационарах, приказы Министерства здравоохранения и инструкции, применяемые в практическом здравоохранении, методические рекомендации по профилактике ВБИ и инфекционных заболеваний.

Пособие будет полезно студентам всех факультетов медицинских университетов, так как в нём учтены изменения структуры и организации инфекционной службы, включая вопросы профилактики ВБИ. Учебное пособие может быть использовано так же на курсах усовершенствования и повышения квалификации для лиц, имеющих среднее медицинское образование, отвечающих за организацию сестринского дела.

Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вторичное носительство – это такое носительство, когда возбудители выделяются из организма людей после перенесенной инфекционной болезни или после проведенных искусственных прививок, и, выделяясь, инфицируют окружающих. Различают вторичное острое, хроническое и иммунное носительство и латентно текущий инфекционный процесс.

Вторичное острое носительство наблюдается у переболевших, когда возбудители выделяются до 3 месяцев после перенесенной болезни. Оно наблюдается у 15–20% переболевших при брюшном тифе, паратифах А и В, дизентерии, холере, дифтерии, коклюше и т. д. Если возбудители выделяются более 3 месяцев после перенесенного заболевания, то такое микробоносительство называют хроническим. Оно наблюдается у 2–8% переболевших при холере, брюшном тифе, паратифах А и В, дизентерии, гепатите В (HBsAg), коклюше, малярии и др. инфекциях. Как указывал В. Д. Беляков (1983) «носительство не атрибут какой-то нозологической формы инфекции, а универсальное явление». Однако полностью нельзя согласиться с этим мнением, так как при некоторых инфекциях (натуральная оспа, чума, сибирская язва и др.) микробоносительство отсутствует, а источником инфекции являются только больные люди или животные.

При хроническом микробоносителъстве возбудители инфекционных болезней могут выделяться из организма более 3 месяцев, годы, а иногда пожизненно.

Вторичное иммунное носительство развивается при тех инфекционных болезнях, при которых развивается иммунитет к заболеванию, но отсутствует иммунитет к возбудителю. Так, например, при дифтерии после перенесенной инфекции или чаще после прививок дифтерийным анатоксином (вакцинами АКДС, АДС) развивается антитоксический иммунитет, но отсутствует иммунитет к возбудителю, Поэтому при попадании в организм даже высоко токсигенных дифтерийных возбудителей, человек не заболевает, но возбудитель длительно может находиться на слизистых оболочках ротоглотки, носа, особенно при различных других болезненных состояниях (тонзиллиты, риниты и т. п.). В таких случаях человек становится источником инфекции окружающих его людей.

Вторичный латентно текущий инфекционный процесс особенно характерен при туберкулезе. Известно, что детей прививают вакциной БЦЖ в роддоме на 3–4 день после рождения, когда организм ребенка не имеет вирулентных микобактерий туберкулеза. У него развивается первичный вакцинный иммунный процесс, но без инфицирования вирулентными микобактериями туберкулеза. А затем в процессе жизни происходит вторичное инфицирование вирулентными микобактериями туберкулеза, но в иммунных организмах быстро в лимфоузлах образуются локализованные очаги (очаги Гона), в которых находятся, размножаются микобактерии туберкулеза. При осложнении процесса, и выходе микобактерий из локализованных очагов в окружающие ткани, эти лица начинают представлять опасность как источник инфекции.

Как указывалось выше, первичное здоровое носительство наблюдается чаще всего в период эпидемических вспышек инфекционных заболеваний и может играть значительную роль в этот период в поддержании и распространении заболеваний. Так, в настоящее время известно, что при холере на каждый случай заболеваний приходится до 10–20 и более вибрионосителей, которые играют значительную роль в распространении этой инфекции. При других, менее контагиозных инфекциях (сальмонеллез, дизентерия, брюшной тиф, паратифы А и В и др.), эти носители играют незначительную эпидемиологическую роль.

Хронические носители сохраняют возбудителей в межэпидемический период и играют основную роль, в поддержании заболеваемости брюшным тифом, паратифами А и В, дифтерией, препятствуя ликвидации этих и некоторых других инфекций.

При зооиозиых инфекционных заболеваниях, общих для человека и животных, чаще всего источниками инфекции служат зараженные животные.

По восприимчивости людей к этим болезням можно разделить на 3 группы:

1. первая группа болезней, к которым человек очень восприимчив (чума, туляремия, бешенство и некоторые другие);

2. вторая группа болезней, к которым человек мало восприимчив (ящур, сибирская язва и др.);

3. третья группа – люди не восприимчивы совсем: чума крупного рогатого скота, чума свиней, чума собак и др.

При сапронозах – аспергиллез, мукормикоз, пенициллез, столбняк, ботулизм, газовая анаэробная инфекция и др., источником инфекции является внешняя среда: почва, вода, экскременты людей и животных.

При некоторых инфекционных заболеваниях (туляремия, клещевые энцефалиты, риккетсиозы, геморрагические нефрозо-нефриты, эпидемический возвратный тиф и др.), при которых клещи являются основным переносчиком инфекции, клещей часто называют дополнительным источником заражения и даже резервуаром инфекции в природе. Это связано с тем, что клещи живут долго (до 25 лет) и самки способны передавать возбудителей трансовариально до 3–4 генерации. Весь этот период инфицированные клещи заражают животных, от которых затем инфицируются новые генерации клещей. В связи с этим при инфекциях, передаваемых клещами, формируются эндемичные природные очаги.

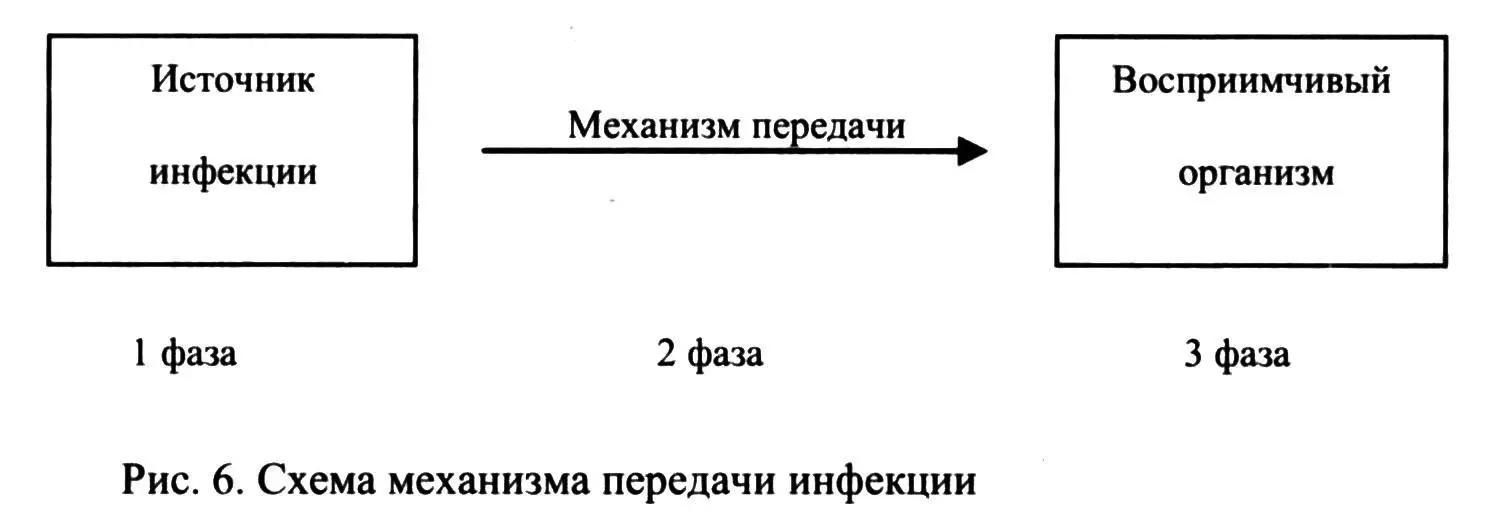

Теория механизма передачи инфекции и варианты его.

Структура ответа:Три фазы перемещения возбудителя. Сущность теории механизма передачи. Основные механизмы передачи инфекционных болезней.

Теория механизма передачи инфекции разработана JI.B. Громашевским. Для того, чтобы возбудители инфекционных заболеваний сохранили себя как вид живых существ, в процессе эволюции они приспособились перемещаться из одного организма в другой или из одних объектов в другие. Если бы не существовало этого перемещения, то при наличии иммунитета в живых организмах или после смерти их, или вне макроорганизма, погибли бы все возбудители-паразиты. Это перемещение возбудителей из одного организма в другой или из одного объекта в другой происходит по определенным закономерностям. Различают три фазы этого перемещения (Рис. 6). Первая фаза – это фаза выделения возбудителей из зараженного организма, вторая фаза – попадание возбудителей во внешнюю среду и некоторое время нахождения в ней и затем наступает третья фаза – внедрение в новый восприимчивый организм или в другую среду.?

Эти фазы обязательно существуют при всех инфекционных заболеваниях. Однако эти фазы не одинаковы при разных инфекционных заболеваниях. При одних инфекциях возбудители выделяются из зараженного организма с испражнениями, при других болезнях – с капельками жидкости при разговоре, кашле, чихании, при третьих – через переносчиков (вшей, блох, комаров, клещей и др.), при четвертых – при соприкосновении и т. п. Это связано с биологией возбудителей и зависит от того, в каких тканях или органах возбудители в процессе эволюции приспособились находиться, размножаться и накапливаться. Иначе говоря, это зависит от места первичной локализации возбудителей в организме, т. е. их тропности к определенным тканям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: