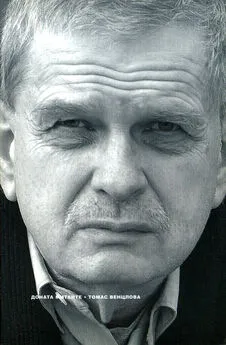

Доната Митайте - Томас Венцлова

- Название:Томас Венцлова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2005

- Город:М.:

- ISBN:5-98379-027-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Доната Митайте - Томас Венцлова краткое содержание

Книга Донаты Митайте – первая научная биография Томаса Венцловы – знаменитого литовского поэта мировой величины, блестящего переводчика, литературоведа и профессора Йельского университета, мыслителя и диссидента, лишенного в 1977 году советского гражданства, друга Иосифа Бродского и Чеслава Милоша. Книга дополнена уникальными фотографиями из частных архивов и подборкой интервью с друзьями Венцловы – Натальей Горбаневской, Чеславом Милошем и др.

Томас Венцлова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Некоторое время Томас вместе с женой, Мариной Кедровой, снимал комнату в бывшем доме Шаляпина, где тогда были коммунальные квартиры. Стены в комнате были увешаны картинами неофициальных художников. После обличительной речи Хрущева на выставке авангардистов жильцы решили спрятать картины у друзей, боясь, что их могут конфисковать. «Тайно, втроем с Олегом Прокофьевым, мы вынесли картины, прикрыв их холстом. Это было 12 апреля 1961 года – в день полета Гагарина. На улицах было полно демонстрантов, многие показывали на нас и говорили: „Смотри, Гагарина несут [то есть, портрет]“. Только одна умная девочка лет десяти сказала: „Откуда ты знаешь, может, вовсе не Гагарин“» [68]. С этим домом связаны два стихотворения Венцловы, написанные в разное время: «Попытка описать комнату» (1961) и «Возвращение певца» (1996). Первое из них – одно из немногих мажорных стихотворений поэта:

трепещет язычок пламени ты пишешь до полуночи

а с холстов смотрят рыбы и креветки и лангусты

потому что обрывы аквариума продолжение нашего окна

где слепые нехитрые пастухи пасут ореховые волны

застыл гипсовый раствор и тебя уже не слышу

неблагодарный и счастливый под раскинувшимся древом [69]

В «Возвращении певца» рассказывается, как двое приходят в свою старую квартиру много лет спустя. Певец давно умер, возвращение его метафорично:

за стеной, в дальней комнате, в глотке луженой

граммофона, в его гофрированной пасти

бас хозяина, в пропасть летящий, прославленной масти. [70]

Так Томас Венцлова изображает один из вариантов итогов эмиграции: возвращается то, что человек успел создать. Но в основном это стихи о переменах, о том, что ничто не повторяется и не возвращается; белым «как в памяти» остается только снег. Вернуться невозможно не только потому, что в твоей бывшей квартире музей, на стенах висят картины другого времени, даже не потому, что бессмысленная советская эпоха в прошлом, но главным образом из-за того, что изменился ты сам:

Нет пути в тот пробел, к обессмысленному ландшафту,

где плакат прославлял то ракету, то шахту,

где свеча на столе, тая каплями пота, горела,

где один из двоих, как положено, больше любил.

<���…>

Мы в снегу, словно после пожара, замешкались. Трубы,

кирпичи. Ни тебя, ни меня. Не мои в темноту шепчут губы. [71]

«Нет пути домой, / ибо каждый атом / обновился в теле» [72], – лет десять тому назад писал Венцлова в прощальном стихотворении «Осень в Копенгагене».

Некоторое время пришлось пожить и в другом замечательном доме – у вдовы одного из создателей «Чапаева», Елены Ивановны Васильевой. Ее сын Александр принадлежал к богеме и торговал книгами на черном рынке. В доме было полно дореволюционных стихов и философских книг: так открылось еще одно окно в настоящую русскую культуру. Елена Ивановна была машинисткой, печатала рукописи, иногда самиздат, иногда другие тексты. Именно она послала однажды Томаса отнести отпечатанную статью Анне Ахматовой. Бродский рассказывает, что, когда он первый раз приехал к Ахматовой, он еще не понимал, с человеком какого масштаба встретился. Его осенило позже: «В один прекрасный день, возвращаясь от Ахматовой в битком набитой электричке, я вдруг понял <���…> с кем или, вернее, с чем я имею дело» [73]. В отличие от него Томас Венцлова с самого начала прекрасно знал, с кем имеет дело, и это парализовало его, отняло дар речи. От первого свидания осталось напутствие не увлекаться переводами, писать самому. А через несколько лет Анна Андреевна написала на литовской книге своих стихов, в которой было восемнадцать переводов Томаса: «Томашу Венцлова, тайные от меня самой мои стихи – благодарная Анна, 22 марта 1965, Москва».

Свое отношение к Москве Венцлова сформулировал в 1977 году: «Большинство литовцев, услышав слово „Москва“, не ощущает ничего, кроме отчужденности, и это естественно. Я среди них исключение, но, возможно, уже не абсолютное. Для меня Москва – мрачный, бедный, но по-своему замечательный город, город Пастернака, Солженицына, Сахарова. В Москве жил и Буковский – в те редкие времена, когда не сидел» [74]. На вопрос, чувствовал ли он себя в Москве и Нью-Йорке свободнее, чем в Вильнюсе, Томас Венцлова коротко и категорично отвечает: «Да» [75]. Ведь в больших культурных центрах человек, если он сам этого хочет, попадает в более свободную, открытую миру атмосферу.

4. Первые книги

В 19—20 лет я был достаточно известным в Вильнюсском университете поэтом, у меня была репутация авангардиста и едва ли не первого самиздатчика.

Томас Венцлова1958 год был значимым для Томаса Венцловы по многим причинам: в октябре появилась корректура первой публикации его стихов в сборнике молодых литераторов, сразу после этого началась травля Пастернака из-за Нобелевской премии, приближался крах студенческого альманаха «Творчество». Все более грозно звучали критические отзывы, становилось понятно, что творчество Томаса не вписывается в рамки официальной поэзии. Поэтому первые сборники, появившиеся в конце года, выходят в самиздате. Их выпускает издательство «Eglaitė» [76]. Сейчас, по прошествии нескольких десятилетий, трудно восстановить, как оно возникло. По одной из версий – в доме у Григория Померанца. Ирина Муравьева в пятидесятые годы напечатала на машинке свою прозу и оформила титульный лист: «Москва. Издательство „Ёлочка“». Так самиздат был узаконен, социализирован, он уже не анонимен [77]. Ирина Игнатьевна умерла в октябре 1959 года – можно считать, что идея издательства появилась раньше.

С комнатой в Зачатьевском «Ёлочку» соотносит и Натали Трауберг, называя, однако, временем ее возникновения 1959 год, когда гости Григория Соломоновича в шутку решили перевести несколько книжек. Первыми перевели Хорхе Луиса Борхеса (четыре новеллы) и Эжена Ионеско («Урок»). В конце 1960-го – начале 1961-го Натали переводила эссе Гилберта Кийта Честертона, а ее муж Виргилиюс Чепайтис перепечатывал их на машинке по четыре-пять экземпляров. Получались маленькие книжки все того же издательства. [78]

Пранас Моркус, который выпустил (то есть напечатал в четырех экземплярах) сборник Томаса Венцловы «Pontos Axenos», считает, что идея «Ёлочки» возникла в Вильнюсе и принадлежит вильнюсцам – Чепайтису, Венцлове, самому Моркусу – хотя все они бывали в Москве, в Зачатьевском [79]. Так что вопрос о времени и месте возникновения издательства остается открытым.

Первую книгу стихов Pontos Axenos Томас Венцлова подписал псевдонимом – Андрюс Рачкаускас. На последней странице напечатаны выходные данные «А. Рачкаускас. Pontos Axenos. Подписано в печать 22. XI. 1958, напечатано 27. XI. 1958. Издание № 0001, Тираж 4 экз. Издательство „Эглайте“, типография Винни-Пуха». Упоминание Винни-Пуха несомненно указывает на одного из инициаторов «Ёлочки» – Виргилиюса Чепайтиса, который перевел шедевр Алана Милна на литовский язык.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/441343/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz.webp)