Виктор Яковлев - Эволюция долговременной фортификации

- Название:Эволюция долговременной фортификации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Яковлев - Эволюция долговременной фортификации краткое содержание

Эволюция долговременной фортификации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При Иоанне IV было упорядочено и все инженерно-строительное дело. Был основан так называемый "пушкарский приказ", который заведовал артиллерийской и инженерной частями, и с этого времени в его исключительное ведение и поступили постройка, исправление и содержание в порядке укрепленных пунктов. В то же время получили начало так называемые "городовые росписи" или "городские строельные книги", заключавшие в себе подробное описание оборонительных оград и указание числа войск, назначенных для их обороны. Также установлена была "сметная роспись" (позднейшие "сметы") с показанием потребных для постройки новых оград и исправления старых количества материалов, цен их и числа потребных рабочих. Комендант укрепленного пункта, называвшийся воеводою, принимал от своего предшественника все городские укрепления и доносил о их состоянии в пушкарский приказ; это дало начало "приемным росписям", в которые подробно заносилось все, что было принято. Строители были подразделены на инженеров (иностранцы), городских мастеров (русские), подмастерьев, чертежщиков. Крепостные работы производили местные и окрестные жители. Рабочие являлись с необходимыми инструментами и по истечении известного срока заменялись другими. Для более сложных работ пользовались иностранными рабочими. Для покрытия строительных издержек делали местные и общие сборы. Таким образом производили крупные работы ограниченными местными средствами и с сравнительно малыми затратами для государства. Начало теоретическому образованию русских в инженерном искусстве было положено при Василии Шуйском. В 1607 г. он велел перевести с немецкого и латинского языков "Устав дел ратных", где даны были между прочим и правила для постройки крепостей и для их осады и обороны.

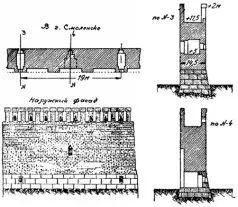

Что касается вообще фортификации, то она за рассматриваемый период отстала у русских от Западной Европы более, чем на столетие. В то время, как в Италии, Франции и Германии имелся бастионный фронт, который претерпевал всевозможные изменения и усовершенствования, в России все еще существовали древние ограды, а применение бастионного фронта старой итальянской системы было новинкой, явлением случайным, наносным, а потому и не могущим пустить глубокие корни. Еще в 1597 г. городовой мастер Федор Савельев Коня построил новую ограду в Смоленске, а в 1625 г. другой русский строитель Конон Федоров строит в Астрахани ограду из стен и башен, и только несколько лет спустя иностранные инженеры Матсон, Бейли и Реденбург начинают применять бастионное начертание в Новгороде, Камышине и Ростове (1632 г.). В устройстве русскими после введения огнестрельного оружия оборонительных каменных оград замечаются однако некоторые характерные особенности, заслуживающие внимания. Высота каменных стен в этот период начинает понижаться, а толщина если и увеличивается, то незначительно, но зато стены, как и башни, начинают приспособляться для артиллерии. С целью получения ярусного огня устраивают в стенах так называемые бои подошвенные, средние и верхние. Подошвенные и средние бои представляли собой отдельные казематы, называвшиеся печурами и вооружавшиеся каждый одним орудием; печуры эти располагались по высоте не одна над другой, а в шахматном порядке. Верхние бои предназначались преимущественно для стрелков. На Фиг. 53 показано как наиболее характерный пример устройство стен в ограде Смоленска (1596 г.). Здесь средний бой возвышался над горизонтом на 5 м и с ним сообщались по приставным лестницам. Печуры были расположены на расстоянии около 19 м ось от оси. С верхним боем сообщались при помощи лестничных всходов или взлазов, т. с. по лестницам, устроенным в толще стены.

Фиг. 53.

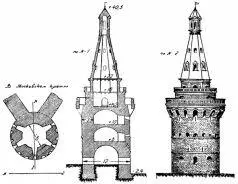

Башни тогдашних оград сильно возвышались над стенами и играли преимущественно роль опорных пунктов для внутренней обороны ограды. Наиболее употребительная форма их была круглая. Фиг. 54 изображает в подробностях одну из башен московского Кремля. Высота ее - 36 м, диаметр - 12 м. Одна шестиэтажная, причем, две открытых галереи назначены также для обороны. Нижние этажи - сводчатые, верхние - с плоскими потолками (мостами).

Фиг. 54.

Прочие подробности каменных оград и устройство укрепленных пунктов было уже описано выше, в главе II. Здесь остается только указать, что в рассматриваемый период наряду с укрепленными городами большую роль играли также укрепленные монастыри, которые, хотя и предназначались для охранения монастырского достояния, однако не раз принимали участие в обороне государства. Само укрепление монастырей состояло обычно в обнесении их оборонительными оградами, имевшими большое сходство с оградами городскими и состоявшими из стен с зубчатой брустверной стенкой на вершине и с башнями по углам и сторонам. Стены и башни монастырских оград отличались от таковых оград городских только размерами. Подобно укрепленным городам, укрепленные монастыри заключали в себе осадные дворы, которые в случае боевых действий служили убежищем для окрестных жителей. Из наиболее характерных примеров русских укрепленных монастырей этого периода можно указать Троицкую лавру и Печерский монастырь.

Осадное искусство и оборона крепостей.

Если у русских в рассматриваемый период фортификационные формы были на значительно низшей ступени развития, чем в Западной Европе, то нельзя того же сказать про осадное искусство и оборону крепостей, которые стояли на довольно высокой ступени развития. Обычно при осаде неприятельских крепостей внешние формы у русских не играли первенствующей роли, и на первом плане ими проявлялись быстрота действий, энергия и систематичность.

Наибольшее самобытное развитие, без влияния иностранцев, осадное искусство в России получило при Иоанне IV Грозном. Именно тогда в России впервые появляется постепенная атака, называвшаяся тогда "взять город взятием".

Первым образцом такой атаки является осада Казани в 1552 г., которую вел сим Иоанн IV. Казанские татары наотрез отказались признать власть Москвы, прогнали своего царя Алея, симпатизировавшего последней, и выбрали Едигера. Иоанн IV решил покорить Казань и предпринял в 1551 г. поход, который окончился неудачно. Тогда в 1552 г. Иоанн сам подступил к Казани, гарнизон которого состоял из 30000 человек под начальством Едигера; остальные войска, под начальством Епанчи, находились вне Казани и назначались для нападения на русских с тыла одновременно с вылазками. Русских было 150000 при 150 орудиях; кроме того подвезено было огромное количество других осадных средств и провианта. Сначала Иоанн предложил казанцам сдаться без кровопролития, но, когда последние отказались, приступил к обложению города. Здесь интересно отметить характер устройства этого обложения: была устроена контрвалационная линия, состоявшая из туров и палисада или тына; отдельные же участки этой линии состояли из впервые здесь примененного так называемого "гуляй города", представлявшего собой подвижную ограду из небольших брусчатых или дощатых щитов с бойницами, поставленных на колеса или полозья и скрепленных между собой связями, т. е. по существу это приспособление как бы напоминало виней. Для обеспечения от вылазок, против 4 ворот города были еще расположены на контрвалационной линии особые плацдармы, называемые в летописях "большими крепостями". После совершения обложения осаждающий открыл из своих туровых батарей огонь со всех сторон; кроме того, при помощи подкопа был взорван тайник, и город лишился воды. Затем еще тремя подкопами были произведены в ограде бреши, через которые русские пошли на штурм. Татары дрались очень упорно, и русские начали уже ослабевать, но подошла царская дружина, и с ее помощью город был взят. Таким образом здесь впервые русскими были применены подкопы или мины, хотя работами руководил иностранный инженер "Немчин Розмысл".

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: