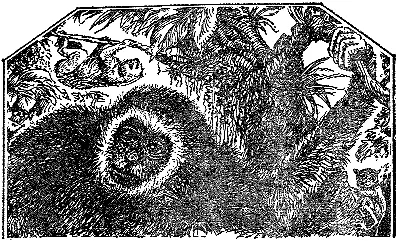

Эман Фридман - Занимательная приматология

- Название:Занимательная приматология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1985

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эман Фридман - Занимательная приматология краткое содержание

В научно-популярной книге сообщены разнообразные сведения об обезьянах: по эволюции, истории, биологии приматов.

Для самого широкого круга читателей.

Занимательная приматология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Многое еще неизвестно науке. В частности, пока только вырисовывается портрет общего предка человека и понгидов и общего предка шимпанзе и гориллы.

Но то, что написано здесь, как надеется автор, дает все же представление об истории «предыстории» человечества — этой предысторией как раз и является эволюционное прошлое высших обезьян. В обобщающей работе по рамапитекам один из современных исследователей справедливо заключает: «Дарвиновская теория о происхождении гоминидов не теряет свою силу и тем или иным образом влияет практически на все попытки строить гипотезы по этому поводу».

Наконец, наш этюд — о родстве человека и обезьян. О большем родстве, чем мы думали вчера. В самом деле, если на гоминидном, собственно человеческом участке антропогенеза несомненный предок человека существенно удревнился (от 300 — 500 тыс. лет до 4 млн., а может, и до 5 млн.), а на симиальном (обезьяньем) — еще более существенно «помолодел», приблизился к нашему времени (помните, в 5 — 10 раз, считает Ш. Уошберн: с 30 млн. лет, как полагали в 50-х гг., или с 20 — 15 млн. лет, как допускали еще в 70-х гг., до 7 — 5 млн. лет, как выясняется сегодня), то расстояние между ними на линии антропогенеза сильно сократилось. А это значит, что мы теперь можем говорить об эволюционных основах гораздо большей биологической близости между человеком и обезьянами, нежели это было известно 25 лет назад...

...Как хорошо было бы сейчас приступить к рассказу о современном сходстве приматов. Но сделать этого автор пока не может, не рассказав еще об одной «дивергенции», еще одном расхождении человека с обезьянами, на этот раз совершенно искусственном и надуманном.

Глава 2

ОПАЛЬНАЯ НАУКА

Мефистофель. Как ты находишь — хороши?

Фауст. Нет слов сказать, насколько гадки...

Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст.

Сцена 6. Кухня ведьмы

Не станем подробно описывать развитие знаний о приматах — это сделано нами в другой книге*. Поговорим лишь о некоторых удивительных особенностях накопления сведений в науке, истоки которой обозначаются в тысячелетней толще времени, а становление, как ни удивительно, относится только к середине XX в.

В согласии с общей историей биологии и зоологии мы делим историю приматологии на три периода. Первый — от древних времен до первой трети XVII в. включительно: накопление первоначальных сведений oб обезьянах. Это период очень скудных знаний о приматах: полуобезьяны, как и широконосые обезьяны Нового Света, науке еще неизвестны. Существуют смутные слухи об антропоидах, но их фактически не отделяют даже в целом, группой от низших обезьян. Отрывочные описания приматов обнаруживаются у Аристотеля, Плиния Старшего, Галена, Геснера. Вот и все! А ведь в истории биологии подобный период завершился в XV в. В XVI уже появились научные труды, посвященные рыбам, птицам, насекомым.

Второй период — с 40-х гг. XVII в. до второй половины XIX в.: расширение знаний о приматах и разработка основ их классификации. Произведены учет и описание многих видов низших обезьян и полуобезьян. К середине XIX в. впервые грубо описаны четыре рода человекообразных: орангутан, гиббон, шимпанзе и, наконец, в 1847 г. горилла. Выходили труды Тульпа, Тайсона, Линнея, Бюффона, других естествоиспытателей, закладывавших фундамент науки об обезьянах. Но в то время как подобный период в истории биологии заканчивается к началу XIX в., после чего идет период становления основных биологических наук (до середины XIX в.), ни одного обобщающего труда по отряду приматов еще не создается. Сам отряд, введенный Карлом Линнеем в 1758 г., расчленен позднее на два отряда: двуруких (люди) и четвероруких (обезьяны и полуобезьяны). Ликвидировано и линнеевское название отряда — Primates*. Только в начале 60-х гг. XIX в. единство отряда и термин восстановил Томас Гексли.

Третий период начинается во второй половине XIX в. и завершается через 100 лет — это время становления приматологии на основе дарвинизма и ее формирования как науки**. Публикуются не только описания отдельных групп приматов, но и труды по отряду в целом, выходят теоретические исследования, фундаментальные работы по анатомии, филогенезу, систематике, экологии, поведению обезьян. С начала XX в. развивается экспериментальная приматология (опыты на обезьянах). Знания о древнейших из известных человеку животных становятся наукой в 60-х гг. XX в. Будем иметь в виду, что уже к концу XIX в. зоология стала обширной системой знаний, в которой вполне обособились орнитология, ихтиология, герпетология, паразитология, териология. Слово же «приматология» появилось лишь в 40-х гг. XX в., еще в 50-е его брали в кавычки...

Позднее оформление приматологии в современную науку — непреложный вывод из истории изучения обезьян. И, как видим, по сравнению с другими биологическими науками приматология запаздывала в развитии не только в итоге, на финише, но и во все периоды своего становления. Почему?

Трудно и дорого получать живых приматов для исследований, нелегко наблюдать за ними и в джунглях, и в саванне. Все это было во стократ труднее в прежние века. Классик приматологии Роберт Йеркс писал: натуралистам XVIII в. так редко и столь мало попадалось антропоидов, как правило детеныши, что, когда в XIX в. в Европе появились взрослые экземпляры шимпанзе, орангутанов и горилл, ученые растерялись...

Так обычно объясняют затяжное развитие приматологии. Эти объяснения принимаем и мы. Но считаем, что была еще одна причина, о которой надо говорить подробнее, потому что ни один приматолог ни в одном труде никогда ее, эту причину, еще не рассматривал.

* * *

Если не представлять себе особого отношения церкви к обезьянам в прежние времена, трудно понять многие факты истории приматологии. Почему, например, в современной латинской номенклатуре и в общеупотребительных наименованиях приматов так явно выступает религиозная и часто «негативная» терминология? Современный список научных обозначений обезьян и полуобезьян включает целый сонм нечистой силы: сатана (satanas), дьявол (devilli), привидение (spectrum), вельзевул (belzebul), молох (moloch), лемур (lemur)... несколько десятков! Вельзевул — в христианской теософии глава дьяволов — встречается даже дважды: это видовые термины современного краснорукого ревуна (Alouatta belzebul) и длинношерстной коаты (Ateles belzebuth). Дважды можно встретить и молоха: виды гиббона и каллицебуса (Hylobates moloch, Callicebus moloch). Еще более популярен сатана — он встречается трижды: подвиды тупайи и колобуса, вид южноамериканского хиропота. Недавняя статья об обезьянах уакари, возможно, не без юмора названа так: «Бесенята влажного леса»...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: