Эман Фридман - Занимательная приматология

- Название:Занимательная приматология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1985

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эман Фридман - Занимательная приматология краткое содержание

В научно-популярной книге сообщены разнообразные сведения об обезьянах: по эволюции, истории, биологии приматов.

Для самого широкого круга читателей.

Занимательная приматология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Результаты морфометрии показали, что полуобезьяны наиболее отдалены от человека, гоминоиды ближе всех к нему, низшие обезьяны занимают промежуточное положение. При этом обезьяны Нового Света оказались несколько ближе к полуобезьянам, а низшие обезьяны Старого Света — к гоминоидам. В целом это, конечно, соответствует и классическим, и биомолекулярным данным. Но более пристальное изучение приматов, отметил автор, показывает, что, несмотря на общее соответствие между тремя методами исследований (классический морфологический, биомолекулярный и морфометрический), все же последовательно выявляются несоответствия между классическими данными, с одной стороны, и биомолекулярными данными — с другой. Однако вот что важно: «В каждом значительном подразделении приматов новые данные, полученные в результате морфометрического анализа, наиболее близко соответствуют биомолекулярным данным»,

Нет, без «новых» биохимических, биомолекулярных показателей теперь уже не обойтись! А они, вернее, те, кто их добыл, требуют, как видим, не без оснований, перемещения шимпанзе и гориллы не только в семейство человека (Hominidae), но даже в его же подсемейство (Homininae). He такая уж это «грубость», особенно если вспомним Карла Линнея, который помещал человека и антропоидов в один род*. Генетические и биомолекулярные характеристики человека и шимпанзе, как мы выше видели, соответствуют родственным видам и даже подвидам и уж в любом случае по этим показателям не выходят за пределы рода.

Но как объяснить еще один невероятный разрыв между столь высоким сходством человека и шимпанзе в физиологии внутренних органов и обменных процессов, с одной стороны, и таким разительным отличием интеллекта — с другой?

* «Роды» К. Линнея вообще впоследствии «разрослись» до более высоких таксонов — семейств, а то и еще выше. Но не забудем, что положение человека и антропоморфных обезьян Линней изучал особенно тщательно (см. главу 2) и подчеркивал их родовую близость именно в том понимании, которое вполне созвучно современному.

Мы уже видели, что, хотя увеличение мозга от размеров его у австралопитека до величины у человека разумного теперь нельзя считать столь ошеломляюще быстрым, как это принималось еще совсем недавно (в промежутке, казалось, от 1,3 млн. лет до 0,3 млн.), и можно думать, что эволюционное приращение человеческого мозга было более длительным, все-таки это нарастание остается феноменальным в истории развития живого мира (3 — 5 млн. лет против 65 млн. лет эволюции приматов, не считая их предшественников). Но за счет каких формаций шло это увеличение? Конечно, не из-за одной лишь механической прибавки новых образований, происходило и известное усложнение старых структур мозга. Но все-таки основное прибавление, как мы уже видели, осуществлялось в неокортексе, в новой коре. По данным К. Н. Филимонова (1949 г.), площадь древней коры у макака — 93,8 мм2, у шимпанзе — 324,8 мм2, у человека — 480 мм2. Разница между двумя последними, как видим, не так уж велика. Зато новая кора резко нарастает даже в ряду приматов: у макака — 6,456 мм2, у шимпанзе — 22,730 мм2, а у человека — 80,202 мм2. (Понятно, что у животных до приматов соотношение новой и древней коры значительно более примитивно, чем у макака.)

Старые же элементы мозга, а именно они преимущественно управляют «внутренней» жизнью организма, изменялисьне столь быстро, не столь «принципиально». Да они и не могли, как мы увидим дальше, меняться принципиально, незачем было и некогда. Вот почему, как уже сказано, регуляция мозгом вегетативных, внутренних процессов в организме не очень отличается у человека и животных вообще, а тем более обезьян, с которыми мы в одном эволюционном «стволе» были примерно 60 млн. лет. Вот почему, говоря упрощенно, мы остались с «антропоидными», а то и «питекоидными» (обезьяньими) внутрибиологическими процессами... Кто от кого произошел, какая линия отпочковалась от ствола, а кто остался в «стволе», или «ствол» раздвоился, пока неизвестно, если говорить о человеке и человекообразных. Есть мнение, что «ветвь» больше изменялась, чем «ствол», от которого она отделилась. Но кто «ветвь»? Не знаем... Зато существует видимое, реальное сходство высших приматов — человека и других гоминоидов, которое можно описать без гипотез.

Итак, наиболее резко на пути к человеку менялся мозг, его новые формации, которые и регулируют «новейшие», высшие функции. Самым ярким выражением этих функций у животных является поведение. Мы уже о нем говорили, касаясь приматов в целом. Рассмотрим его же теперь специально у высших и низших обезьян.

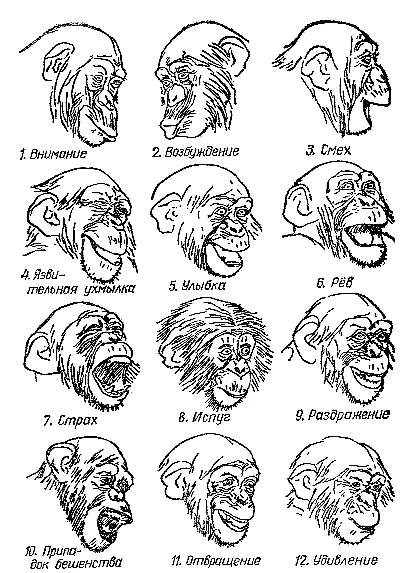

Научное изучение интеллекта обезьян началось, пред. ставьте, тоже с Ч. Дарвина. Ему принадлежит книга, которая и в наши дни остается классической в своей области — «О выражении ощущений у человека и животных» (1872 г.). В ней, в частности, показано, что мимика обезьян сходна с человеческой. Дарвин считал это следствием сходства мускулатуры лица у приматов. Он же определил, что мимика, выражение эмоций являются, как мы бы сегодня сказали, средством коммуникации. Дарвин заявил и о такой подробности: антропоид способен мимически выражать почти все человеческие эмоции, кроме изумления, удивления и отвращения. Некоторые нынешние авторы склонны подтвердить это мнение, но наша замечательная исследовательница Н. Н. Ладыгина-Котс изобразила в своей классической книге «Дитя шимпанзе и дитя человека» и эти выражения у шимпанзе. (На мой вопрос Л. А. Фирсов ответил мне, что он тоже мог бы зафиксировать эти выражения лица у своих питомцев — шимпанзе.) Дарвин считал, что интеллект человекообразной обезьяны отличается от человеческого только количественно, но не по качеству.

А дальше судьба науки о поведении обезьян сложилась противоречиво. Одни авторы, как правило, сами работавшие с шимпанзе (он более распространен и чаще других оказывался в руках физиологов и психологов), восхищались интеллектом высших обезьян, говорили о необыкновенном сходстве его с человеком, другие отрицали это сходство. С 10-х гг. XX в. шла традиция (по-видимому, от Торндайка) считать, что у всех животных поведение «одинаково животное». Эта традиция дает себя знать до наших дней, правда, во все меньшей степени.

Рис. 7. Различные эмоция шимпанзе (по Н. Н. Ладыгиной-Котс)

О высоком уровне интеллектуальных способностей антропоидов говорили Р. Йеркс, В. Келлер, Н. Н. Ладыгина-Котс, И. П. Павлов, а в наше время все, кто систематически изучает высших обезьян в природе или в неволе. Противоречивым оказалось в отечественной науке толкование наследия в этой области Ивана Петровича Павлова. Великий физиолог относился отрицательно к некоторым интерпретациям наблюдаемых фактов зарубежными зоопсихологами. Но после того как он сам лично приступил к изучению поведения шимпанзе, И. П. Павлов не один раз говорил о необыкновенно высоком уровне поведения человекообразных обезьян. Ему принадлежат слова о наличии у обезьян, подобно человеку, собственного внутреннего мира, об особом исследовательском интересе у них, приближающем их в этом к человеку, о необыкновенной любознательности шимпанзе и ее генетической связи с любознательностью человека. Это И. П. Павлов поражался тому, «каким манером» человек ухитрился вырыть столь глубокую яму между собой и животными... Наконец, ему, творцу учения об условных рефлексах, принадлежит мнение, высказанное дважды, поразившее его учеников и вызывающее споры в наши дни: «Когда обезьяна строит свою вышку, чтобы достать плод, то это «условным рефлексом» назвать нельзя. Это есть случай образования знания, уловление нормальной связи вещей. Это — другой случай. Тут нужно сказать, что это есть начало образования знания, улавливания постоянной связи между вещами — то, что лежит в основе всей научной деятельности, законов причинности и т. д.»*

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: