Наталия Беляева - Творений нетленная сила (Секреты золотого руна)

- Название:Творений нетленная сила (Секреты золотого руна)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Знание»

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-07-002769-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Беляева - Творений нетленная сила (Секреты золотого руна) краткое содержание

2 0

/i/14/685914/Grinya2003.png

0

/i/14/685914/CoolReader.png

Творений нетленная сила (Секреты золотого руна) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

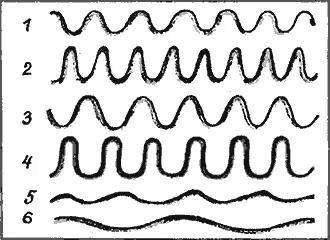

Спирально извиваются и шерстинки в высокого качества руне. Против спрямленных, слабоизогнутых извитые цепче, ухватистее (рис. 90). В тонковолокнистой шерсти бывает до 10 извитков на 1 см волоса. От вращения в извитых волнообразных прядях увеличивается число переплетений, шерстинки ложатся по спирали, что добавляет пряже прочности.

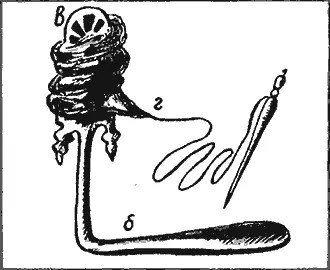

Вручную волокна заплетают штопором с помощью веретена и нехитрого устройства — прялки. Веретено — в общем смысле ось, на которой что-либо вращается, — в прядении со временем претерпевало заметные изменения — от колесика и простого прута в девичестве до вытянутого конуса 20–40 см длиной. Между прочим, как раз под названием «прут» оно фигурирует в литературе предыдущих веков. Менялась и прялка. Но простейшая пережила более развитых потомков, по всей видимости, в силу того, что знакомое — всегда понятнее. Ведь любое новое устройство обычно долго воспринимается с предубеждением: с одного конца хитро, с другого мудреней, а в середке ум за разум заходит. Первородная конструкция сосуществует с другими еще и потому, что нет с ней проблем ни в работе, ни с изготовлением, хотя бы человек и первый раз в жизни принялся за инструменты (рис. 91).

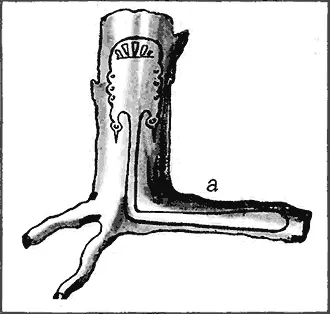

Выбирается дерево с древесиной покрепче, допустим ель. Надо, чтобы у нее (рис. 92) один из побочных корней а рос под прямым углом к стволу. Рубят дерево по высоте, какая нужна прялке. Отсекают все корни, кроме поперечного. Пень обтесывают и корень тоже. Из пня постепенно делают доску, доводя до размера будущей прялки, как она изображена внутри ствола. Для этого диаметр пня необходим не менее 27 см.

Часть б (рис. 91), вырубленная из корня, зовется копылом. Женщина садится на него на лавке, когда начинает прясть. Широкая часть в , напоминающая лопату, — это лопасть. Часто на краях у нее сделаны зарубки, на которые крепят распушенные, расчесанные пласты шерсти, свернутые в рыхлую трубку. Иногда лопасть оканчивается вилкой (рожками), полумесяцем или каким-то подобием подставки (донцем). Сюда прислоняют и стягивают кудельдовольно крепко кожаной повязкой (укроем), которая расчленяется палкой (собачкой). Все это подвигается по мере того, как опоражнивается свиток кудели.

К тонкому концу веретена присоединяют короткую невощеную нить типа штопки. Сидя на копыле, несколько боком к лопасти, женщина из середины кудели левой рукой начинает вытягивать сначала небольшой пучок волокон, которыми до скручивания как бы обволакивает штопку. Затем прикрепляет к ней конец кудели — большим указательным и средним пальцами правой руки вращает веретено вправо. На веретено надевают груз в виде кружка — преслень.

Первые несколько десятков сантиметров нити наматываются на веретено ближе к пятке, толстому его концу. Дальше пряха опять формирует нить, располагая волокна вдоль, пучок за пучком, на длину руки. Одно волоконце должно ухватиться за край другого, второе — за концевые извитки следующего, тогда образуется надежная, ноская пряжа. Все это время женщина левой рукой тянет бородку кудели г . Так как немытая шерсть послушнее, приходится терпеть некоторое неудобство — на пальцах оседает жирная липкая масса волоса. Пряха беспрестанно поплевывает на пальцы, чтобы нитка скручивалась получше. Автор французского пособия по прядению, изданного в конце XVIII века, особенно уповает на то, что немытую шерсть «можно доводить до высокой степени тонкости посредством жирных веществ»; после очистки нить круглая, крепкая, приличная к употреблению на материи отменной доброты.

Отводя нить от себя, пряха, как в первый раз, вращает веретено и правой же рукой готовую нить сматывает на него конусом, конец набрасывает петлей на верхушку. Исключительно ценится так называемая уравновешенность крутки — ритмично повторяющиеся спиральные завивы. Для этого пряха сматывает на веретено всювыведенную рукой нитку, ведь оставшийся конец после вторичной крутки будет сух и разрывчат. Она также не допускает непропряда, чтобы на веретено попадала часть еще недовитой нити. Ясно, обе погрешности покажут себя в изделии.

Свободную часть нитки между бородкой и веретеном именуют саженью. Раз от раза, сажень за саженью пряжа прибывает, со стороны пятки утяжеляет веретено. Кажется, что крутить его становится ловчее. Полное ниток веретено зовут простенем. Рука почувствует по весу, что пора спряденное перевести в клубок или снять целиком конус намотанной пряжи, обернув его бумагой.

Скрученная пряжа еще не считается нитью, о ней говорят словом среднего рода — прядено. Это — ровница, суровье, полуфабрикат, живая нитка. Если шерсть прядут на вязанье, нить сдваивают, тростят, сплетают две в одну, вращая веретено влево. На изделия мягкие, пушистые, которые вяжут на спицах, тугой крутки не требуется. Но раза в полтора плотнее сводят спиральные кольца в пряже, предназначенной для крючка.

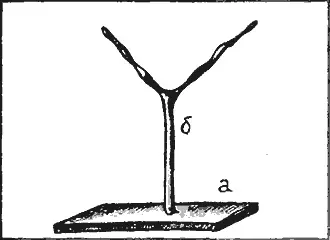

По вековечным правилам с веретена несученое прядено полагается перевести в мотки с помощью развивальницы, мотовила, мотушки (рис. 93). В дощечку а (рог) вставляют калиновую ветку б с двумя растопыренными отростками. Держа рог в руке, пряха наматывает на него пряжу так, что нитки ложатся между отростками и охватывают рог. Снятую с мотовила пряжу золят, кладут в мокрую золу, а потом на снег отбеливаться (подробнее про обработку спряденной нити — в следующей главе.)

С этого момента пути мотков расходятся. Одни откладывают на вязание, с оставшимися еще предстоит работа. Когда имеют в виду получить пряжу на тканье, особо смотрят, какая нитка достойна быть основой, а какая составит уток. Общее правило — длиной волокон, их прочностью и крепостью основа всегда превосходит уточные бобины. На то она и основа. Но все это определяется еще при сортировке сырой шерсти.

Пряжу на ткань не сдваивают, однопрядную нить надевают на воробы (рис. 94) и распетливают. Подставка а (вьюха) не что иное, как молодая сосенка, вырытая с корнями. Корни служат инструменту ножками. В вершину вколачивается железный гвоздь б, на него накидывают собственно воробы — сложенные под прямым углом сосновые брусочки в, в концах которых проверчены отверстия для веретен. Воробы вращаются вокруг гвоздя. По краям вороб веретена образуют прямые углы. По их периметру и наматывают пряжу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Башибузук - Страна Арманьяк: Бастард. Рутьер. Дракон Золотого Руна [сборник litres]](/books/1080219/aleksandr-bashibuzuk-strana-armanyak-bastard-rut.webp)