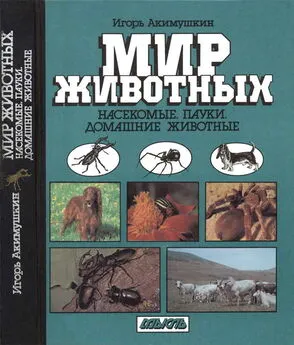

Игорь Акимушкин - Мир животных: Насекомые. Пауки. Домашние животные

- Название:Мир животных: Насекомые. Пауки. Домашние животные

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-244-00444-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Акимушкин - Мир животных: Насекомые. Пауки. Домашние животные краткое содержание

Мир животных: Насекомые. Пауки. Домашние животные - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Теперь действие переносится в Асканию-Нова. Там прослышали, что всего в тридцати пяти верстах от Аскании, в Агайманском Поду, что в Таврической степи у села Агайман, видели будто бы дикого тарпана. И крестьяне захотели испытать резвость своих коней. Собрались большой артелью и решили поймать тарпана. По всему Агайманскому Поду расставили конные подставы, на которых лучшие всадники на лучших лошадях (иные и о двуконь!) дожидались преследователей, чтобы сменить их, когда в бешеной скачке за тарпаном пройдут они мимо. Дело было зимой, в декабре.

Гнались, меняя лошадей и всадников, весь день и, возможно, так бы и не догнали тарпана, но тому не повезло: передней ногой он попал в сурчиную нору и сломал ногу. Упал и лежал беспомощный на снегу, храпя и скаля зубы. Люди окружили, связали его, положили на сани и привезли в Агайман. И тут узнали: это же та самая безглазая кобыла, которая свободу предпочла сытости дурилинской конюшни!

Она заслужила такое уважение во всей округе, что даже крестьяне, люди простые и к сантиментам не склонные, очень жалели ее. Захотели спасти тарпаниху и упросили деревенского коновала сделать ей новое копыто, протез, короче говоря. Но измученное преследованием и болью животное вскоре умерло. Так в конце декабря 1879 года погиб последний вольный тарпан.

Но в плену жила еще одна дикая лошадь — знаменитый шатиловский тарпан, который лишь неделю успел пожить в степи, а остальные двадцать лет провел в неволе.

И. Н. Шатилов был большим любителем лошадей, очень интересовался тарпанами, много писал о них, всеми силами старался спасти их от уничтожения. В конце прошлого века он по просьбе Петербургского общества акклиматизации животных доставил в Москву и Петербург одного за другим двух тарпанов. Они были тщательно исследованы зоологами. Даже сохранились кости: череп от шатиловского и скелет от таврического. Череп хранится в Зоологическом музее МГУ, а скелет — в Ленинграде, в Зоологическом институте Академии наук.

Таврического тарпана поймали в таврических степях, в имении В. А. Оболенского. В 1862 году привезли его в Петербург. Академик И. Брандт, когда увидел дикого коня, тут же решил, что не стоило его так далеко везти: это не тарпан, сказал он, а «скверная крестьянская лошаденка». Шатилов возражал: конь с первого взгляда поражает типичной для дикаря внешностью, «стоит взглянуть на него, чтобы убедиться, что тарпаны не одичалые лошади, а первобытный дикий вид зверей из семейства лошадиного».

«Позднейшее изучение черепа и скелета этого тарпана показало, что прав был Шатилов, а не академик Брандт» ( профессор В. Г. Гептнер ).

Но если таврический тарпан похож был на шатиловского, то, я полагаю, и Брандт ненамного ошибался. Черепа диких лошадей почти не отличаются от домашних, и решить, изучая их, кому принадлежат они, диким или домашним животным, наверное, очень трудно. А вот если судить по экстерьеру, то есть по статям, по внешности, то шатиловский тарпан на дикую лошадь был очень мало похож. Дело в том, что, когда в 1884 году его привезли в Московский зоосад (пойман он был недельным жеребенком под Херсоном), Шатилов его сфотографировал и спереди, и сзади, и сбоку. В распоряжении науки это единственные снимки живого тарпана, но, к сожалению, кажется, не чистокровного!

Так вот на фотографиях видно, что «дикий зверь из семейства лошадиного» был примитивной лошаденкой (кажется, довольно смирной!) с оленьей шеей, длинной гривой и челкой, со щетками на задних ногах, то есть с такими признаками, которые у настоящих (чистокровных) диких лошадей не бывают.

Шатиловский тарпан прожил в зоосаде года два и умер в конце 80-х годов. Так исчез с лица земли последний тарпан.

Но действительно ли он был последним? Перед войной в руки наших зоологов попал документ, который заставил их в этом усомниться. Весной 1934 года В. Г. Гептнер получил заверенные несколькими свидетелями показания зоотехника Н. П. Леонтовича:

«В 1914–1918 годах я имел возможность наблюдать последний экземпляр тарпана. В эти годы животное жило в имении Дубровка, в Миргородском уезде Полтавской губернии».

Это был старый жеребец. Владельцы конного завода доверили его попечению косяк киргизских кобыл. Тарпан очень ревностно исполнял свои обязанности, был «исключительно злой и дикий»: никого из чужих не подпускал к своему гарему и нападал даже на людей, проезжавших по степи, «если у них в упряжке были кобылы». Мышиной масти жеребец с таким свирепым и решительным видом бросался на повозку, что люди не выдерживали и пускались наутек. Тогда тарпан рвал зубами сбрую, освобождал кобыл от ярма и плена и гнал их, оглашая степь победным ржанием, к своему косяку.

Этого отважного жеребца табунщики купили у немцев-колонистов. А те поймали его в стаде диких лошадей, перебив их всех. Маленьким жеребенком попал он в Дубровку, и здесь «никто им не интересовался».

Гептнер думает, что немцы-колонисты истребили табун диких родичей маленького тарпана где-то в Таврических степях и случилось это, наверное, в начале 90-х годов прошлого века. «Это, вероятно, и есть дата гибели самых последних вольных тарпанов», — заключает он. А гибель последнего тарпана, жившего в неволе, «таким образом, переносится с 80-х годов на 1918–1919 годы».

Тут и следовало бы поставить точку, если бы история тарпана не имела продолжения. Ученые, люди неугомонные, никак не могли примириться с тем, что нет уже на Земле тарпана, и решили «воскресить» его.

Тарпаны жили не только в степи, но и в лесах некоторых стран: например, в Литве, Польше, Восточной Пруссии. В Беловежской Пуще они встречались еще в конце XVIII века, а в зверинце панов Замойских в Замостье дожили до начала прошлого столетия. В 1808 году двадцать диких лошадей раздали местным крестьянам. Те их приручили и стали на тарпанах ездить и пахать. Потомки тарпанов и местных домашних лошадей донесли до наших дней многие признаки своих диких предков.

Из этих-то тарпановидных коников, как их называют в Польше, генетики решили умелым скрещиванием и отбором вывести новую породу лошадей с внешними признаками тарпана. Работой руководил Т. Витулани.

Дело, начатое в 1936 году, шло очень успешно, несмотря на войну и оккупацию (многих животных, с которыми экспериментировали польские ученые, вывезли в Германию). Тарпан возрождался на глазах: шаг за шагом, поколение за поколением его потомки, растерявшие в течение полутора веков свои признаки в массе крестьянских полукровок, постепенно вновь «собирали» их. Эти рассеянные в сотнях лошадей фамильные черты дикого мышастого коня удалось сконцентрировать, как в фокусе зеркала, в немногих животных. Некоторые кобылы стали приносить жеребят с короткой стоячей гривой, как у зебры или лошади Пржевальского. А это наиболее типичный «дикий» признак, закрепить который у потомков домашних лошадей особенно трудно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: