Иосиф Халифман - Четырехкрылые корсары

- Название:Четырехкрылые корсары

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Халифман - Четырехкрылые корсары краткое содержание

В этой новой своей книге приводит весьма интересные подробности естественной истории одиночных и общественных ос и, одновременно, наиболее существенные страницы насчитывающей тысячелетия науки об осах. А также некоторые драматические и забавные происшествия из жизни натуралистов, внесших вклад в этот раздел естествознания или даже полностью посвятивших себя изучению ос и осообразных.

Читая книгу, можно проследить, как энтомология идет к точному, добываемому в неустанных наблюдениях и экспериментах, знанию. Как последовательно вырывается на передний край наук о живом, смыкаясь с кибернетикой, бионикой, макробиотикой, охраной среды обитания…

Четырехкрылые корсары - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Можно браться и за решение второго вопроса.

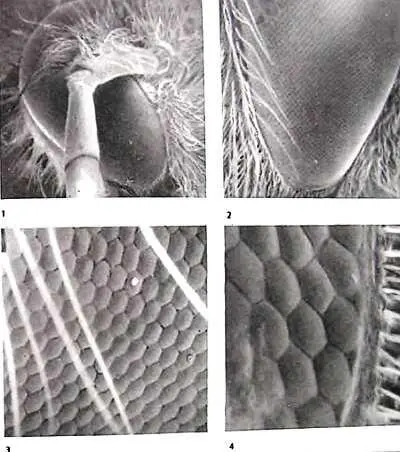

Сложные, так называемые фасетчатые глаза осы обыкновенной, заснятые при возрастающих увеличениях от 50 до 5000 раз. Сложными глазами занята большая часть головы. Наверху— левый глаз осы, от внутреннего края которого отходит первый, ближайший к голове членик усика, называемый скапусом. Рядом— при бóльшем увеличении виден окруженный волосками опушения нижний участок сложного глаза. Дальнейшее увеличение позволяет рассмотреть и шестигранное строение отчасти выпуклого хрусталика. О том, что сложные глаза насекомых состоят из массы, в иных случаях из многих тысяч шестигранных фасеток, можно прочитать в любом учебнике, во всякой мало-мальски подробной книге о зрении насекомых. Но при съемке с увеличением в 5000 раз на отдельных окраинных участках сложного глаза встречаются и отдельные глазки пятиугольные, даже четырехугольные, почти квадратные.

В нескольких метрах от гнездилища филантов росли молодые сосенки. Тинберген с помощниками подрыли каждую, подготовили для всех ямы на новых местах и в один прекрасный час все пересадили. Возвращающиеся с пустоши филанты сразу стали сбиваться с дороги. Достаточно было пусть самую небольшую сосенку, даже почти веточку, лишь бы была выше метра, пересадить на 5, на 6, на 7, на 8 метров, она все равно становилась ориентиром для филанта и оса подчинялась ее направляющему указанию.

Летя домой, осы чутко реагировали на изменение наземной обстановки: исчезли некоторые приметы, переместились ли, появились ли новые, филанты поворачивали, возвращались. В бинокль можно было видеть, как они улетают назад метров за 50, за 60, за 70 и как над вершиной холма или над высокой сосной, то есть над старыми, надежными вехами, совершают несколько ориентировочных кругов, а отсюда вновь устремляются к цели…

Картина постепенно прояснялась.

Ну хорошо, лоции филантов, летящих с грузом, расшифрованы. Но как этот филант загружается? Как находит добычу?

Всякий, кто хоть раз побывал в зарослях цветущего вереска, помнит гул насекомых, нимб трепещущих крыльев над каждым кустиком. Среди сиренево-фиолетово-пурпурных венчиков и грузные шмели, и мухи разных мастей, в том числе шмелевидки и пчеловидки, пчелы одиночные и медоносные и, разумеется, осы… Как же разбирается филант в этой жужжащей массе шестиногих? Многие столь похожи друг на друга, что их путают, случается, и птицы. Что же за приметы позволяют филантам выделять среди других посетителей вереска именно медоносных пчел?

К тому же стоит заметить: на прилетных досках перед ульями пасек, расположенных в районе филантовых гнезд, пчелоедов не видно. Охота явно ведется не здесь.

Как не вспомнить, что филант, случайно обронив добычу, находит потерянную пчелу даже на фоне бурого мха, где заметить ее, кажется, невозможно. Филант кружит над этим местом, время от времени зависает в воздухе, как вертолет, медленно подается вправо и влево, потом опускается наземь совсем недалеко. Поводя усиками, еще задерживается на миг и устремляется обязательно против ветра прямо к пчеле.

Снова повторяя опыты Фабра, Тинберген проследил за филантом под стеклянной банкой, куда вместе с ним посажены пчелы. Банка поставлена дном вверх, и филант не интересуется соседями. Побившись о стекло, он опускается на подоконник, чистит поочередно усики, голову, крылья, брюшко. Оса не замечает суетящихся тут же пчел. Даже когда они задевали ее, оса пятилась, уступая им дорогу, или принимала позу обороны. Все чувства ее обострены только в полете.

Но вдруг одна из пчел, пробегая, задела усик филанта. Он сразу извернулся и вонзил жало в жертву, пчела стала недвижна, а филант схватил ее, выжимая и слизывая мед, вытекающий на язычок. Наконец нектар иссяк, филант подхватил пчелу ножками, взвился, но… стукнулся о дно банки и, выронив добычу, сам упал рядом с ней.

Когда усиков филанта касаются шмели разных видов, синие мухи и т. п., это не вызывает никакого ответа. А бедная пчела словно коснулась провода высокого напряжения!

Мелкие шмельки, побыв в пробирке с медоносными пчелами, пропахли пчелиным духом, и на прикосновение к ним филант тоже отвечал ужалом…

Наконец Тинберген и его помощники перенесли наблюдения на заросшую вереском полосу. Нацелив бинокли на верхушки растений, следили они за филантами, посещавшими цветы, чтобы полакомиться в венчиках нектаром, и другими, которые зависали в воздухе, словно прислушивались или принюхивались. Вот один из таких броском метнулся в сторону, вновь замер и сразу обрушился на пчелу.

Дальнейшие наблюдения пояснили: поначалу филантом руководит зрение, любой движущийся предмет привлекает его. Вблизи от замеченной цели осу зовет нужный запах, если его нет — она улетает, продолжает поиск.

В конце концов Тинбергена осенила блестящая идея. Когда долго обдумываешь что-нибудь, такие идеи вроде сами рождаются.

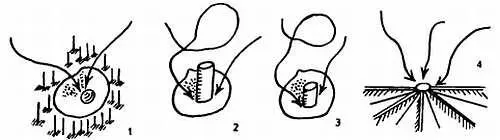

К тонкой полуметровой шелковинке, натянутой между двумя воткнутыми в землю палочками перед кустами вереска, привязаны поврозь:

№ 1 — сухая вересковая веточка размером с пчелу;

№ 2 — пролежавшая в спирте, промытая эфиром и достаточно проветренная пчела;

№ 3 — небольшой, с пчелу размером, обломок веточки, какое-то время выдержанный в пробирке с живыми пчелами и потому слабо пахнущий живыми пчелами;

№ 4 — верх исследовательской предусмотрительности, строгости, самокритичности и изобретательности: пчела высушенная, промытая спиртами и эфирами, лишенная каких бы то ни было пчелиных запахов, — точь-в-точь как висящая на ниточке под № 2, но после всего выдержанная в пробирке с живыми пчелами, чтоб вновь обрядить ее в душистый ореол живых пчел, как обломок веточки — № 3.

Начинается решающий опыт.

Наблюдатель занимает пост у приманок. Помощник, сидя рядом, стенографирует сообщения, диктуемые Тинбергеном:

— Номер первый. Атака. У жаления нет.

— Номер четвертый. Атака. У жаление!

— Номер третий. Оса приблизилась, атака не последовала…

Зарегистрировав таким образом около ста случаев сближения филантов с шевелящимися на невидимой привязке приманками, Тинберген установил: все четыре действовали одинаково притягательно, ко всем приблизилось примерно равное число ос, атакованы же оказались только приманки, «одетые в запах» пчел. А жалили филанты не всех атакованных: они хватали словно для ужаления прутик № 3, но сразу выпускали его и отлетали, жалили же только № 4 — пчел, надушенных пчелиным запахом.

И общественные осы, подобно филантам и другим одиночным, при возвращении из полета в гнездо замечают изменившиеся приметы вокруг входа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: