Леонид Баскин - Поведение крупного рогатого скота

- Название:Поведение крупного рогатого скота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Товарищество научных изданий КМК

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9906181-0-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Баскин - Поведение крупного рогатого скота краткое содержание

Книга будет полезна для ученых-зоотехников, профессоров и студентов, изучающих экологию, этологию и физиологию крупного рогатого скота, а также для немногих работающих в России исследователей поведения этого важнейшего для человека домашнего животного.

Поведение крупного рогатого скота - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Skarpe et al. (2000) нашли, что скот меньше поедает колючие и вечнозеленые растения, больше объедает редкие в данной местности растения, чаще объедает уже поврежденные другими животными кустарники и деревья, чаще объедает взрослые деревья, чем молодые.

В нашем эксперименте летом коровы поедали травы, листья и побеги деревьев и кустарников. В годы, когда содержание было вольным, и коровы самостоятельно выбирали места пастьбы, они проводили большую часть времени на полях, поедая травянистые растения. Древесные растения использовались лишь попутно, вокруг мест ночевок в лесу, по просекам и обочинам дорог во время переходов к местам отстоев, сараям, водопоям. В дальнейшем коровы содержались на огороженной территории, где луга занимают лишь малую часть (около 2 %), остальная территория покрыта лесом. Животные вынуждены большую часть корма добывать в лесу. Наиболее предпочитаемой среди деревьев была рябина, далее (в порядке убывания): ива — осина — ольха — яблоня — пихта — можжевельник. Осенью важным видом корма становятся листья малины, остающиеся еще зелеными, когда исчезают другие зеленые корма. Еще позже, в короткий период (около 2 недель) массового листопада, листья осины, липы, клена становятся главным кормом.

Коровы как и многие другие Bovinae не тебенюют. Зубры, лесные бизоны, яки, обитающие в глубокоснежных районах, разгребают снег мордой. Таким образом, лесные бизоны способны добывать корм из-под снега глубиной до 120 см (McHugh, 1958).

Provenza (1995) дал обзор сведений о механизмах выбора скотом корма. Главный вывод, который был сделан на основе этого обзора, — существует обратная связь между восприятием животным запаха и вкуса корма и ощущениями его желудка. Если какой-либо корм вызывает недомогание (или даже болезнь), впоследствии он отвергается. Особенно быстра реакция на запах корма, тогда как реакция на вкус бывает отложена. С началом кормежки, уже в течение первых 30–60 секунд, кровоток усиливается, так что желудок достаточно быстро начинает сигнализировать о том, что корм с таким запахом или вкусом должен быть отвергнут.

Provenza (1995) предлагает 4 гипотетические модели, описывающие избирательность выбора корма скотом и другими млекопитающими. 1. Врожденная способность по запаху и вкусу отличать, что пригодно в пищу. 2. Гедонистическая модель. Поедается то, что приносит удовольствие. 3. Все или многое зависит от морфологической поддержки. Устройство зубов и пищеварительного тракта определяет выбор корма. 4. Главную роль играет обучение, основанное на обратной связи (вызывает ли корм благоприятные ощущения в желудке или заболевание).

Показано, что отторжение корма зависит от того, насколько сильное заболевание животное испытывает после поедания неблагоприятного корма, и от того, как скоро это происходит. Выбор и объем поедаемого корма также зависят от его питательности.

Представление о существовании обратных связей между поведением животного, органами чувств и ощущениями в желудке позволяет привлечь к обоснованию выбора корма теорию оперантного научения Скинера (Skinner, 1938). Поедание корма вызывает положительную (или отрицательную) реакцию желудка, что служит подкреплением или запретом на использование данного корма.

Как известно, поведенческие механизмы, обеспечивающие селективность питания, недостаточно эффективны. Животные не всегда способны регулировать количество поедаемого вкусного корма. Наиболее известный пример — неумеренное поедание клевера, нередко ведущее к гибели коров от вздутия рубца.

Говорят о двух типах мотиваций при выборе корма: euphagia (нормальное поведение, выбор корма в соответствии с потребностями организма) и hedyphagia (выбирается корм, приносящий удовольствие — вкусовое или наркотическое). Наиболее обычные примеры hedyphagia у КРС — любовь к соли, концентратам, неумеренное поедание клевера. Зерно нельзя ввести сразу в рацион голодающего скота — животные объедятся, могут погибнуть.

Длинная трава не предпочитается. По данным Phillips, James (1998), скот половину времени ел длинную траву, а потом кормился короткой, которая была более питательна, тогда как длинная быстрее насыщала. Дмитроченко (1975) пишет, что оптимальным содержанием сырого протеина в корме считается 15–18 % при минимально допустимом 9 %.

Разные особенности корма определяют в каком количестве его поедает скот — зерновые смеси, свежая трава или сено, однообразный или разнообразный корм. Не одна лишь физиологическая потребность определяет количество и вид поедаемого корма. Имеют значение и привычка (опыт, в том числе заимствованный от матери), и мотивация к поеданию определенного вида корма, и поиск разнообразия в питании. Стремление к разнообразному питанию, вероятно, является разновидностью гедонистического поведения. Давая разнообразный корм, или подсаливая, можно добиться увеличения поедаемости. От типа корма зависит соотношение активностей (Батанов, Закирова, 2005).

Молодые животные учатся у матери и соседей, какой корм следует есть. Такое обучение дополняет или заменяет личный опыт, который (если поедается ядовитое растение) мог бы оказаться фатальным.

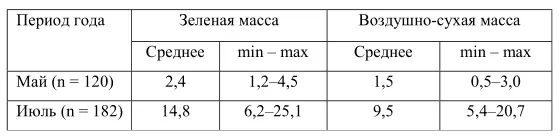

Чтобы оценить, какое количество животных можно содержать в период вегетации растительности в Экспериментальной вольере, мы закладывали пробные площадки (1 м 2) во всех биотопах (табл. 2). Наибольший запас трав мы находили в пойменных биотопах и на участках леса, где к осени разрастается малинник. Кроме того, мы учитывали вес всех растений, не разбирая их на пригодные или мало пригодные в корм скота. Впрочем, имеющиеся представления о пригодности корма не всегда соответствовали тому, что мы наблюдали. Например, в мае скот охотно поедал стебельки черники ( Vaccinium myrtillus ), но Гроздов (1956) считал чернику несъедобной для скота. Также, за неимением другого корма, скот поедал вейники ( Calamagrostis ), осоку ( Carex sp.), иван-чай ( Chamaenerion angustifolium ).

Примечание: n — число заложенных площадок размером в 1 м2.

Как видим, существуют значительные колебания в урожайности лесных трав в лесах на востоке Костромской области. Лесные биотопы в основном мало кормны, так что скот должен собирать корм, рассыпавшись по лесу (стадные дистанции 20–50 м) и быстро продвигаясь.

Redburn et al. (2008), изучавшие питание лесного бизона в Канаде, сравнили кормность вырубок различного возраста (1–28 лет и 50–100 лет). Эти вырубки в основном поросли лесом, характеризуемом ассоциациями осины с шиповником и калиной. Они оказались более богаты кормом, чем нерубленый лес. Летом максимум биомассы наблюдался на вырубках 2– 12 лет (9,4 ц/га). Потом, к 25–30 годам она постепенно снижалась до обычного для естественных для Канады смешанных лесов уровня (2,3 ц/га). Расчет показал, что максимальная кормовая емкость естественных биотопов позволяла прокормить 0,57 бизона в течение месяца на 1 га. На молодых (2–12 лет) вырубках кормовая емкость позволяла прокормить 0,67 бизона в течение месяца на 1 га, или прокормить 0,29 бизона в течение месяца на 1 га, если считать, что бизоны способны освоить четверть всего имеющегося запаса корма. Вырубки дают бизонам достаточно корма летом, но зимой биомасса злаковых на вырубках низка, так что вырубки не могут служить зимним пастбищем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: