Борис Жуков - Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать

- Название:Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:CORPUS

- Год:2016

- Город:М

- ISBN:978-5-17-096009-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Жуков - Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать краткое содержание

Развитие науки представлено не как простое накопление знаний, но как «драма идей», сложный и часто парадоксальный процесс, где конечные выводы порой противоречат исходным постулатам, а замечательные открытия становятся почвой для новых заблуждений.

Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Иными словами, экспериментатор не обнаружил соответствие поведения животного своей теоретической схеме, а добился такого соответствия, лишив животное возможности вести себя как-либо иначе [101] Эта коллизия легла в основу знаменитого иронико-фантастического рассказа американского биолога-бихевиориста Джеймса Мак-Коннелла «Теория обучения» (1957). Герой рассказа, ученый-бихевиорист попадает в руки инопланетян-исследователей и вынужден проходить те же тесты, которым он подвергал крыс. Все его попытки как-то продемонстрировать свою разумность «коллеги» пресекают как досадные помехи.

. С таким же успехом можно было бы, растя птиц в трубах, где они не могут расправить крылья, утверждать, что птицам для передвижения крылья вовсе не нужны, а так называемый полет есть вредный миф и пережиток донаучных представлений. По сути дела, всякое изучение поведения в «ящике Скиннера» – это изучение артефакта (как и расценивали бихевиористские опыты еще в 1930-е годы основатели этологии). И наоборот: любое проявление естественного поведения в бихевиористском эксперименте неизбежно превращается в источник методологической «грязи». Чем эксперимент чище, чем надежнее экспериментатор контролирует все его параметры, тем меньшее отношение имеет его результат к реальному поведению. «Камера Скиннера – это способ бескровной декортикации [102] Декортикация – удаление или разрушение коры головного мозга.

, который воздействует как на животное, так и на экспериментатора, причем на последнего – необратимо», – ядовито заметил по этому поводу известный американский невролог Ганс Лукас Тойбер.

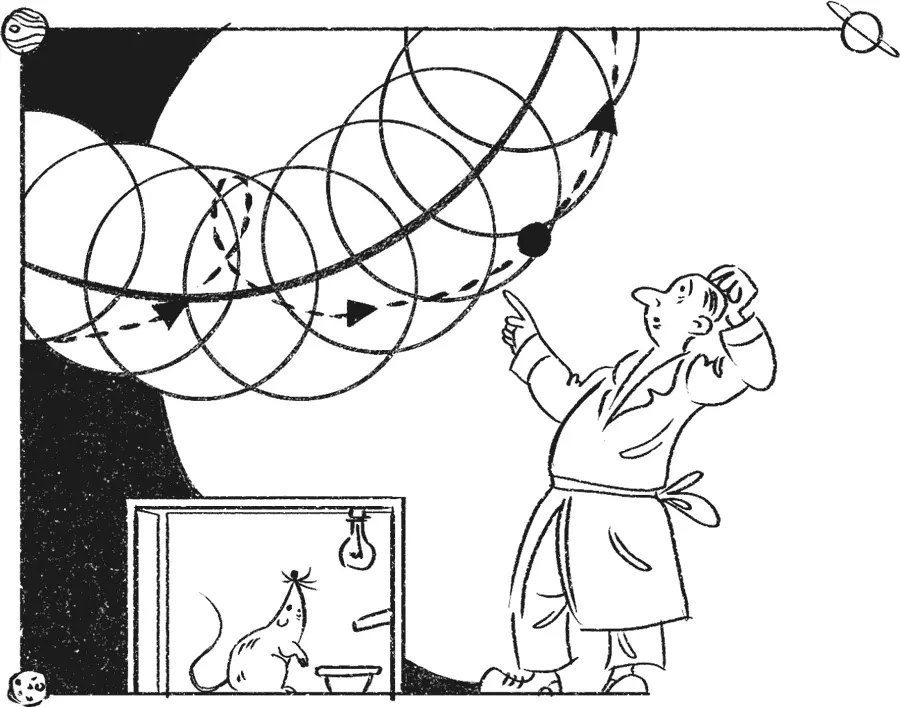

В определенном смысле это походило на докоперниковскую астрономию. Как известно, система Птолемея неплохо описывала видимое движение солнца, луны и звезд, но пять известных тогда планет двигались по совершенно немыслимым траекториям. Чтобы описать их, средневековые астрономы ввели понятие эпицикла: мол, планета движется вокруг некой точки, которая сама вращается вокруг Земли вместе с прочими светилами. Расчетные траектории усложнились, но еще были слишком далеки от реальных. Астрономы ввели эпициклы в эпициклах: планета вращается вокруг центра, он – вокруг другого центра, а уже тот – вокруг Земли… В поздних трактатах дело доходило до эпициклов четырнадцатого порядка, а общее число орбит, необходимых для описания движения пяти планет, – до 75. И чем точнее то или иное нагромождение эпициклов описывало видимое движение планеты, тем дальше оно было от ее истинной траектории.

Та же судьба ждала и теорию Скиннера: она могла развиваться только в сторону все большего удаления от реального поведения. Но на первых порах скиннеровская уверенность в себе и способность выдвигать правдоподобно выглядящие модели и теоретические схемы произвели впечатление: на какое-то время многим показалось, что бихевиоризм полон творческих сил и способен справиться со всеми брошенными ему вызовами. Оправдывая эти ожидания, Скиннер в 1957 году выпустил книгу «Словесное поведение». В ней он замахнулся на решение проблемы, которая на протяжении всего времени существования бихевиоризма оставалась для него неустранимой трудностью: феномен человеческого языка. Точнее, человеческой речи – Скиннер, верный своим методологическим установкам, считал реальными только конкретные высказывания конкретных людей; «язык» же как целостный феномен, существующий и тогда, когда никто ничего не говорит, представлялся ему чем-то подозрительно похожим на очередную метафизическую фикцию, не подлежащую научному рассмотрению.

Так или иначе, Скиннер исходил из того, что речевая деятельность людей – это особая разновидность поведения, весьма специфичная, но обладающая всеми общими свойствами поведения и подчиняющаяся всем его законам. (В столь общем виде этот тезис совершенно справедлив – во всяком случае, мы не знаем ничего, что опровергало бы его.) А поскольку для бихевиориста любое поведение – это либо процесс научения (в котором можно выделить стимул, ответную реакцию и подкрепление), либо воспроизведение заученного навыка, Скиннер постарался увидеть все это в человеческой речи. Он ввел понятие «такта» – речевого операнта. По его мнению, человек постоянно генерирует (в раннем детстве вслух, позднее «про себя») разрозненные элементы речи – звуки, слоги, затем слова – точно так же, как крыса в клетке постоянно совершает мелкие ненаправленные движения. Совпадение некоторых из них с появлением определенных внешних стимулов получает подкрепление – в основном со стороны социального окружения, в исходном и самом важном случае – семьи, родителей. Если при появлении куклы ребенок произносит что-то похожее на слово «кукла», мать поощряет его – и связь между предметом и сочетанием звуков закрепляется так же, как у крысы закрепляется связь между нажатием рычага и кормом. В дальнейшем, уже овладев языком, человек так же строит новые комбинации слов – высказывания, проверяя их действие на окружающих и воспроизводя в дальнейшем те, которые были так или иначе подкреплены. Записной остряк повторяет каламбур, который уже вызвал смех в другой компании. Ученик на экзамене старается повторить ответ, который уже давал на уроке и получил хорошую оценку. И политик, выступая перед избирателями, говорит то, что (как следует из его предыдущего опыта) им понравится.

Вопрос, как же тогда объяснить существование людей, вновь и вновь, порой на протяжении десятилетий, повторяющих то, что у окружающих вызывает лишь непонимание и раздражение (основателей новых художественных стилей и направлений, авторов революционных научных идей, религиозных и социальных проповедников и т. д.), мы сейчас рассматривать не будем. Скиннер, конечно, предвидел такое возражение и попытался на него заранее ответить, но подробное рассмотрение этих ответов и их совместимости с его же собственными теоретическими постулатами заняло бы слишком много места. Обратим внимание на другое: в модели Скиннера совершенно исчезает, выпадает из рассмотрения феномен коммуникации – собственно, основная функция языка! Получается, что человек говорит те или иные слова не потому, что пытается что-то сообщить другим людям, а потому, что в прошлом за этим следовало нечто приятное. И совершенно непонятно, почему же окружающие поощряют одни и не поощряют другие (а иногда и те же самые – например, смешной, но уже известный анекдот) высказывания. В общем, как и в случае с игрой, феномен речи, будучи рассмотрен в бихевиористских понятиях, просто исчезал, протекал между пальцами, словно содержание картины, описанной как кусок холста таких-то размеров, покрытый слоем веществ такого-то химического состава.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: