Александр Формозов - Спутник следопыта

- Название:Спутник следопыта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:МГУ

- Год:Москва

- Город:Москва

- ISBN:5-211-00150-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Формозов - Спутник следопыта краткое содержание

Для широкого круга читателей.

Спутник следопыта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

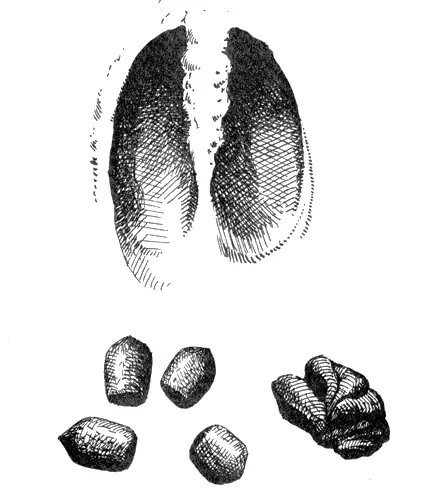

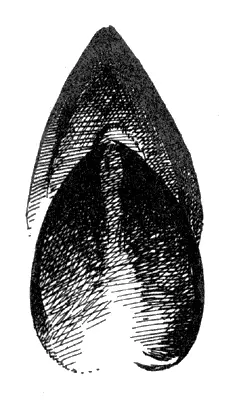

Помет самки кавказского оленя: вверху - зимний, внизу - весенний, при переходе на питание сочным зеленым кормом. Кавказский заповедник

Там, где оленей много, например в Приморском крае, тропы их очень многочисленны и представляют одну из типичных черт дикой, малообжитой местности. Л. Г. Капланов писал:

"Они существуют многие годы, все время подновляются и пролегают по долинам вдоль рек и ключей, по хребтам и через горные складки, служа путями передвижения для всех видов зверей в летнее время". Такими оленьими тропами часто приходится пользоваться во время путешествий и при исследовательской работе в тайге. "Если бы не многочисленные зверовые тропы, во всех направлениях пересекающие тайгу Сихотэ-Алиня, мы не смогли бы совершить и половины своих путешествий",- писал известный исследователь этого края В. К- Арсеньев.

Питаясь в зимнее время преимущественно ветками деревьев, олени на месте массового зимнего выпаса оставляют еще более заметные следы пребывания, чем лоси. Это связано с тем, что олень - стадное животное; самки и молодняк держатся большими группами. Заметные повреждения лесных посадок отмечены в Крымском и Воронежском заповедниках; следы длительного воздействия пастьбы изюбрей на растительность Сихотэ-Алиня описаны Л. Г. Каплановым. Здесь влияние многочисленных оленей прежде всего сказывается на их излюбленных, основных кормовых видах - бархатном дереве, аралии - и в меньшей степени на других.

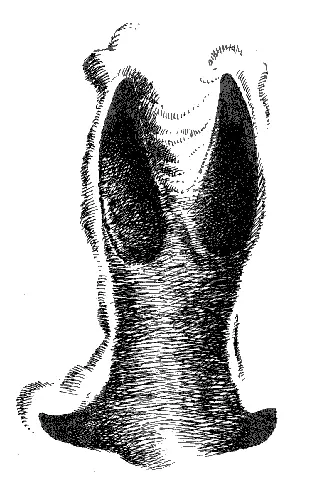

Отпечаток копыт и помет пятнистого оленя. Слева - зимний, справа - весенний при переходе на сочные зеленые корма (е. в.). Приморье, июнь

В дальневосточной тайге влияние изюбря на жизнь леса не имеет существенного хозяйственного значения, тем более что олень дает ценные панты, мясо, шкуру и до некоторой степени окупает вред, причиняемый лесным насаждениям.

В лесных хозяйствах европейской части СССР, где уделяют большое внимание возобновлению леса на вырубках, создают лесные питомники и ведут акклиматизацию ценных пород, необходимо ограждать от лосей и оленей участки молодого леса и не допускать слишком большого увеличения численности этих животных.

Пятнистый олень. Этот небольшой, очень красивый олень сохранился у нас мелкими группами только в лесах Приморского края, к северу до Большой Уссурки. Но за последние 30-40 лет пятнистого оленя расселили в ряде заповедников европейской части СССР и в некоторых районах Сибири. Его панты - молодые рога - используются как лечебное средство и ценятся выше, чем панты марала и изюбря.

Следы пятнистого оленя по величине занимают среднее место между следами косули и изюбря.

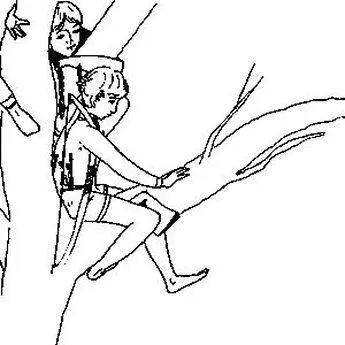

Пятнистый олень обычно пасется на лесных лужайках и полянах, где поедает травянистые растения, частью даже такие несъедобные для домашнего скота, как чемерица и ландыш. Охотно кормится желудями и другими лесными плодами, ощипывает почки и мягкие листья деревьев. Доставая ветви стоя на задних ногах, он легко приподнимается и вытягивается во всю длину. Неопытный следопыт может подумать, что здесь кормилось какое-то очень высокое животное. Как правило, пятнистые олени живут оседло, придерживаясь одного небольшого района. Летом это густые заросли сиверов - северных склонов сопок, зимой малоснежные солнопеки - склоны, обращенные к югу и поросшие чернолесьем.

Косуля. Сходный с оленями образ жизни ведет и дикая коза - косуля, которую в Забайкалье зовут "гуран", а в Казахстане - "илик". Ее следы - миниатюрная копия оленьих -чаще всего встречаются в светлых, разреженных лесах, на полянах, на зарастающих гарях, в тугаях и горных кустарниках. Из наших мелких оленей косуля - наиболее широко распространенный и местами очень многочисленный вид. Она водится в западной полосе европейской части СССР (от Украины, Белоруссии и Ленинградской области на восток до Московской, Ярославской и Воронежской областей), в Крыму, на Кавказе, на Среднем и Южном Урале, в лесостепи Казахстана и горных лесах ряда хребтов Средней Азии, в южной полосе тайги Сибири. Косули Сибири, и в особенности Урала, значительно крупнее живущих в европейской части СССР и в Средней Азии, что отражается на размерах следов, длине прыжков и т. п.

Косуля населяет обширные сплошные леса и мелкие лесные колки, по которым проникает далеко в область степей. Летом ее следы встречаются даже в тростниковых займищах больших озер Северного Казахстана, а в южной части этой республики косуля в большом количестве водится в тугаях и тростниковых зарослях нижнего течения реки Или, окруженных песками обширной пустыни.

Наиболее густо населены косулей южная полоса Сибири от побережья Японского моря до Алтая на западе, Средний, Южный Урал и горы Средней Азии. Летом косули ложатся на отдых в частых зарослях молодняка лиственных и хвойных пород, в кустарниках и густом разнотравном покрове полян, в иван-чае и крупных папоротниках.

В отношении корма косуля неприхотлива и поедает многие травянистые растения, листья деревьев и кустарников, их плоды. В отличие от лося и оленя веточный корм даже зимой в ее питании играет относительно небольшую роль; она охотнее щиплет сухую траву на выдувах и солнопеках (участках, лишенных снега), ест сено из стогов, копытит из-под снега опавшие листья осины и т. п. На солонцы косуля ходит в течение большей части года.

Следы правой пары ног самца косули при медленном передвижении (е. в.) Приморье, июнь

Отпечаток ноги взрослого самца сибирской косули при быстрых прыжках. На бегу копыта сильно - раздвигаются и кроме двух средних пальцев на . землю опираются короткие боковые (е. в.). Кустанайская обл., Казахстан, июль

На местах своих летовок и зимовок матки с молодыми и одиночные самцы держатся более или менее оседло, длительный срок занимая ограниченный участок, имеющий водопой, пастбище и густые заросли лежки. Суточные переходы при некоторых условиях бывают достаточно большими Вот, например, описание перехода семьи косуль по первой пороше на Среднем Урале. Поднявшись с лежек, на вершине небольшой сопки с густым сосновым молодняком, они сделали большой круг, вернулись туда же и легли невдалеке от прежнего места отдыха. Эти животные прошли около 14 км и удалились от своей лежки, считая по прямой, на 4,5 км. "Косули шли одна за другой,- писал С. Л. Ушков,- иногда расходились, обходили вокруг отдельные деревца, кусты, вновь сходились. На ходу, не останавливаясь, скусывали вершины березок, осин и сосен. Обычно шли вдоль опушки, но в двух случаях переходили чистую поляну по открытому месту..."

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: