Сергей Кучеренко - Звери у себя дома

- Название:Звери у себя дома

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Хабаровское книжное издательство

- Год:1973

- Город:Хабаровск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кучеренко - Звери у себя дома краткое содержание

Книга ученого-охотоведа С. П. Кучеренко «Звери у себя дома» — его первый опыт разговора с широкой читательской аудиторией.

В книге описываются в основном охотничье-промысловые звери Приморья и Приамурья, собран большой материал об их современном распространении и численности, даются конкретные рекомендации работникам охотничьего хозяйства.

Вместе с тем книга написана живо, богата личными наблюдениями и размышлениями автора и, несомненно, заинтересует не только специалистов, но всех, кто хочет лучше познакомиться со своеобразным миром уссурийской тайги.

Звери у себя дома - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

О высокой численности пятнистого оленя в то время можно судить и по такому примеру. В 1889 году на южных отрогах Сихотэ-Алиня было добыто 400 пар пантов. Эта цифра позволяет предполагать, что только на этом участке (площадь которого не превышает 10 тысяч квадратных километров) обитало не менее 4 тысяч оленей.

Г. Ф. Бромлей считает, что за последние 100 лет поголовье пятнистого оленя сократилось в 10 раз. Еще в начале XX века его численность достигала 10 тысяч, но уже к 1934 году оленей осталось не более 2500. В 1970 году поголовье живущих на воле пятнистых оленей составляло 800–1000 особей, причем около 80 процентов их держится в заповедниках и заказниках южного Приморья. Вне заповедников осталось не более 200 оленей.

Характерно, что даже в заповедниках численность их падает. Так, в заповеднике «Кедровая Падь» в 1940 году оленей было более 400, а в настоящее время — считанные единицы.

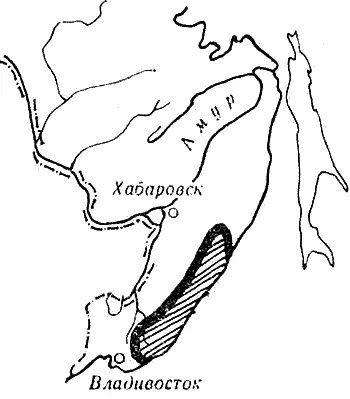

Территория современного распространения пятнистого оленя ограничена крайним югом Приморья, северная граница проходит от истоков реки Артемовки до залива Ольги по водоразделу между Артемовкой, Суходолом, Партизанской, Киевкой и Черной, с одной стороны, истоками Уссури и Арсеньевки — с другой. Севернее залива Ольги в 60-х годах держались небольшие разрозненные стада на реке Зеркальной и в Сихотэ-Алинском заповеднике.

Кроме диких в настоящее время есть несколько тысяч пятнистых оленей в зверосовхозах Приморья, откуда они периодически убегают, пополняя ряды своих вольных собратьев.

С 1933 года пятнистых оленей неоднократно завозили с целью акклиматизации во многие районы Советского Союза. В большинстве случаев акклиматизация не удалась, так как олени постоянно нуждались в подкормке зимою и сильно страдали от многоснежья.

Из двух факторов, определяющих распространение пятнистого оленя (растительность и снежный покров), решающим является снег. Этот зверь может приспособиться к жизни не только в дубово-широколиственных, но и в других лесах, однако он гибнет, если снег выше 40 сантиметров и держится более полутора месяцев. Оленя губит даже 30-сантиметровый снег, если он лежит более двух месяцев. По наблюдениям Г. Ф. Бромлея, пятнистые олени не могут кормиться с земли уже при глубине снега более 15 сантиметров.

В Приморье зимы периодически бывают многоснежными. В среднем раз в 5 лет снега выпадает более 60 сантиметров и в местах обитания пятнистого оленя. Если такой снегопад пройдет в конце февраля или марте, олени его переживут, так как на южных склонах снег под солнцем уже быстро сходит. Губительными оказываются большие снегопады в ноябре, декабре и даже в январе. Бедствующие звери, утопая в снегу, спускаются к рекам и морю, пытаясь в этих местах избежать гибели, но далеко не всем и не всегда это удается.

В многоснежную зиму 1877/78 года погибли почти все пятнистые олени. Весною в долинах рек и у моря лежали тысячи трупов мертвых животных. Исключительно бедственной была зима 1914/15 года, когда погибло 90 процентов оленей. Эта беда повторялась в зимы 1927/28, 1934/35, 1941/42, 1947/48, 1967/68 годов. С 1870 по 1970 год в пределах обитания пятнистого оленя отмечено 11 очень многоснежных зим, каждая из которых губила их массами.

Пятнистый олень довольно плодовит. Яловость в естественных условиях очень редка, прирост стада за год составляет 15–20, а при охране от браконьеров и хищников — до 30 процентов. В прошлом веке пятнистые олени после губительно многоснежных зим быстро восстанавливали свое поголовье, но сейчас такие катастрофы они переживают очень тяжело.

По исследованиям зоологов В. Е. и Н. П. Присяжнюк, в Лазовском заповеднике (1958–1969 гг.) на хищников в среднем приходится 64,4 процента всех случаев гибели пятнистых оленей, на браконьеров — 13,7 процента. Процент гибели от браконьеров, очевидно, занижен, так как эти «охотники» чаще всего не оставляют каких-либо следов своей «деятельности». Как считает Г. Ф. Бромлей, от бродячих собак оленей гибнет больше, чем от волков.

Разумеется, если смертность пятнистых оленей останется высокой, если решительно не улучшить их охрану (о чем уже много и давно говорят), то очень скоро мы будем их видеть лишь в совхозных загонах и вольерах зоопарков. Скажут ли нам спасибо наши дети и внуки?

Пятнистый олень требует очень бережного, отношения к себе. Он как вид уже стар, а в Приморье находится окраина его ареала, откуда стареющие виды исчезают раньше и легче всего. Но заботливое и разумное отношение человека может продлить существование даже старых видов.

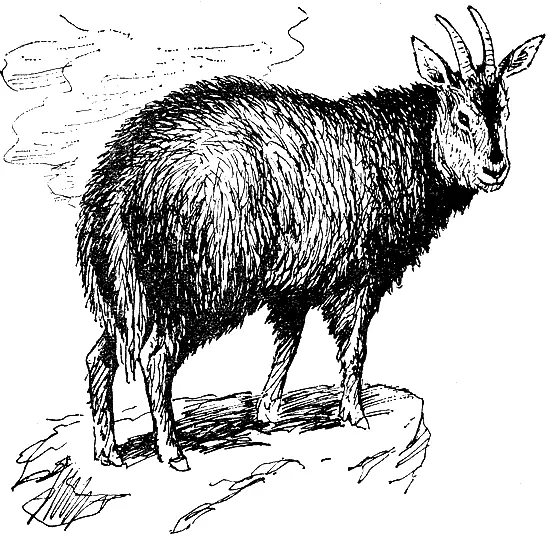

ГОРАЛ

Горал — строго горно-скальный зверь. Он похож на козла своими размерами и сложением, разве что у него несколько короче ноги и шея, длиннее хвост и коренастее тело. На маленькой голове у самцов и самок растут направленные назад круглые в сечении, с острыми концами небольшие рога. Весят самцы в среднем 32 кг, длина их тела 106–118, высота в холке 75–78 см. Самки несколько мельче самцов.

Распространение горала.

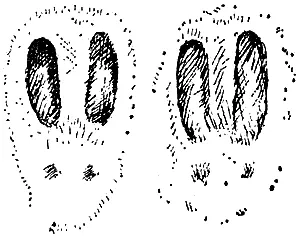

Следы горала.

Горал в Советском Союзе встречается только в юго-восточной части Приморья. Численность его и заселенная им территория продолжают непрерывно сокращаться.

Древний обитатель гор Юго-Восточной Азии, горал в Приморье живет на крайней северной границе своего ареала, причем разбросан отдельными стадами, не связанными друг с другом.

Горал — сугубо горно-скальный зверь. В давние времена, когда наши горы были не так сглажены и носили типично альпийские черты, горал здесь процветал. Но время не щадит даже горы. Скалистые вершины их разрушились, каменные россыпи затянуло почвенным слоем, и они заросли лесом. Все меньше становилось крутых обрывов и скал, вместе с тем падала и численность горала, пока он не оказался на пределе своих жизненных возможностей.

Здесь, на окраине ареала, горал очень чувствителен к любым неблагоприятным факторам. Доверчивость к человеку, а также распространение волка оказались, вероятно, основными причинами угасания амуро-уссурийских популяций горала.

До середины XIX века горалов на юге Дальнего Востока было несравненно больше. Эти животные и тогда обитали здесь разрозненно, но их группы (колонии, стада) были крупнее и имели связи между собою.

По сведениям Л. И. Шренка, в середине прошлого столетия горалы обитали на Сихотэ-Алине до устья Амура, в горах Малого Хингана и в южной части Буреинского хребта. Их здесь почти не стало уже в конце XIX века.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: