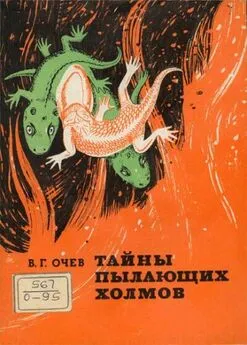

Виталий Очев - Тайны пылающих холмов

- Название:Тайны пылающих холмов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Саратовского Университета

- Год:1976

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Очев - Тайны пылающих холмов краткое содержание

Охоте за ископаемыми, жившими 200 миллионов лет тому назад, автор посвятил многие годы. Он рассказывает о нелегких и увлекательных поисках следов минувших эпох, позволивших приоткрыть страничку в прошлом Земли, представить себе обитателей древних водоемов и суши, условия их существования.

Книга адресована всем, кто интересуется историей развития жизни на Земле и особенно тем читателям, которых привлекают профессии палеонтолога, биолога и геолога.

Тайны пылающих холмов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

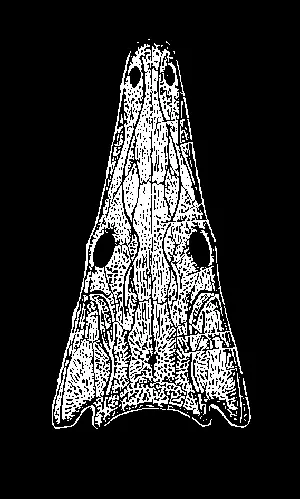

Но чаще всего попадались здесь другие лабиринтодонты — тремотозавры, отличавшиеся очень длинной и очень узкой мордой. Это были одни из лучших пловцов среди древних земноводных. Они охотились на рыб, стремительно нагоняя свои жертвы в толще воды. Повсюду в мире: на Шпицбергене, Мадагаскаре и в других местах — их наиболее многочисленные и разнообразные представители известны или из прибрежно-морских отложений или из отложений крупных континентальных водоемов. Понятно, что такие активные животные предпочитали условия обширных водных бассейнов и, возможно, не только посмертно выносились в морское мелководье, но частично и обитали там, хотя обычно земноводные не выносят соленой воды.

В этот год моего первого знакомства с Большим Богдо мы отыскали еще один череп трематозавра. Дело началось с того, что Б. П. Вьюшков заметил несколько торчащих из сильно задернованного склона обломков костей. Он ткнул в это место пальцем, сказав мне «копай», и пошел дальше. Я начал копать и докопался до почти целого черепа. Изучивший его затем М. А. Шишкин установил, что он принадлежит представителю нового рода трематозааров, который был назван инфлектозавром.

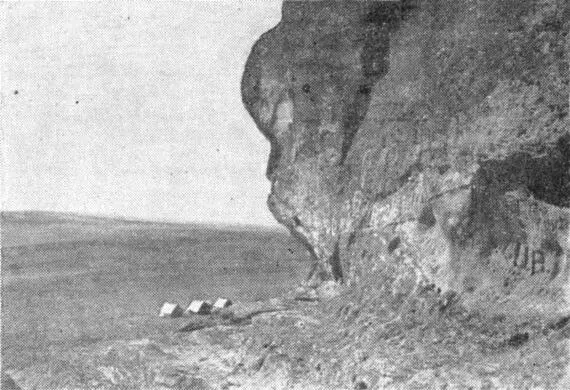

Лагерь палеонтологической экспедиции у подножья горы Большое Богдо.

Череп трематозавра.

В дальнейшем мы много раз приезжали на Баскунчак большим коллективом, разбивали палаточный лагерь у подножья горы и начинали поиски и раскопки на ее склонах. Чаще всего нам попадались здесь все те же трематозавры. Иные из них не очень просто «давались в руки».

В нижней части отложений Южного моря в одном из прослоев известняка геологи пробили довольно длинную штольню. Мы часто из любопытства заглядывали в нее. По мере углубления в этот подземный коридор вокруг быстро темнело и дышать становилось трудно. Однажды мы решили тщательно осмотрев стенки штольни с помощью ручного фонаря. И вот неожиданно луч света выхватил на ее потолке участок, где в породе виднелся череп еще одного трематозавра. Выбивать его из очень плотного известняка было страшно: в сумерках ручной фонарь освещал вокруг под ногами множество свалившихся сверху тяжелых глыб. Никаких креплений в штольне не было.

Мы вышли из штольни и в раздумье присели на склоне. Сергей Павлович Рыков молча курил папиросу и пристально поглядывал в зияющий темный провал подземного коридора. Сделав еще несколько затяжек, он бросил окурок и решительно направился к месту находки. За ним последовал бесстрашный Саша Данилов. Услышав в глубине гулкие удары молотком о зубило, подошли и остальные. С максимальной осторожностью кусок известняка с черепом был отделен от заключавшего его слоя. Каменные своды нас пощадили, и мы благополучно выбрались со своей находкой под открытое небо.

На склонах Большого Богдо перед нами ожили и древнее Южное море, и населявшая его воды и берега жизнь, и даже окружающая сейчас гору равнина перестала казаться нам столь пустынной.

У озера Индер

На Индер я обычно ездил через Уральск по тракту, ведущему в Гурьев. Мы быстро проносились на машине через этот старый город, улицы которого, подчас сохранившие облик XVIII века, видели и Е. Пугачева, и А. С. Пушкина, и юного И. А. Крылова. Нас встречали пряным ароматом свежие поля северных окраин Прикаспийской низменности. Дорога под колесами машины быстро уносилась назад и столь же быстро менялся окружающий ландшафт. Все прозрачней становилась ниточка леса в пойме Урала, тянувшегося в нескольких километрах левее дороги. Густые рощи вдоль нее превращались в кустарники, все более чахлые. Степь вокруг голубела от появившейся полыни. Редел покров растительности, и сквозь него все отчетливее проглядывала коричневая растрескавшаяся земля. К дороге подступала полупустыня.

Просторы Прикаспия уже давно перестали казаться мне безжизненными и тоскливыми. В пустынности земли есть свое величие. Эта бескрайняя чуть всхолмленная равнина временами представлялась мне поверхностью необычного экзотического моря. Заросли тамариска на буграх казались необитаемыми островами, видневшиеся вдали причудливые, похожие на дворцы казахские могилы воспринимались как неведомые сказочные порты, а важно вышагивающие верблюды напоминали древние корабли.

На второй день пути у левого берега Урала показался Индербоск. Возвышаясь своими трубами и железными столбами высоковольтных линий над окружающей полупустыней, он еще более подчеркивал древность и первобытную девственность этого сурового края и живо напоминал мне картины Бтогаевского. Переправившись на пароме через реку, мы разбивали палаточный лагерь в пойме, где осокори гляделись в зеркало еще не пересохших после разлива водоемов. Каждое утро наш отряд выезжал по асфальтированному шоссе на восток, туда, где уже не было ни кустика, ни капли пресной воды — к восточному побережью огромного белеющего озера Индер.

Индер — такое же соленое самосадочное озеро, как и Баскунчак. Его площадь составляет семьдесят пять квадратных километров, оно находится в десяти километрах восточнее реки Урал. К северу от озера расположен огромный соляный купол, сохранившиеся в рельефе остатки которого носят название Индерских гор. Прекрасный вид на Индер открывается с хребта Коктау, протянувшегося вдоль его северо-восточного побережья. Особенно красивым было озеро в наш последний приезд сюда в 1971 году. Благодаря богатой осадками весне почти все оно было покрыто рапой. В ярких солнечных лучах озеро казалось нежно-зеленоватым и напоминало залив океана.

Здесь на восточном побережье Индера, рассеченном оврагами и карстовыми провалами [17] Карстовые провалы — впадины, образовавшиеся от обрушивания поверхностных отложений над пустотами в легко растворимых породах (солях, известняках).

, находится второе в Северном Прикаспии после Большого Богдо место обширных выходов на поверхность отложений конца палеозойской — начала мезозойской эр. С начала века их изучали многие исследователи: и выяснили порядок напластования обнажающихся здесь пород.

У большого оврага с давно заброшенным колодцем Азикудук выступают на поверхности земли грязно-серого цвета гипсы. Они нарушены глубокими карстовыми воронками и бездонными трещинами. К северу от них залегает толща красных глин. Продвигаясь еще далее на север, мы видим, как глины сменяются покрывающими их красными косослоистыми песчаниками и конгломератами. Они хорошо обнажаются в овражках, между которыми образуют высокие каменистые гряды. За последней такой грядой перед нами появляется длинный овраг с могилами Азимола. Мы видим, как среди песчаников здесь вновь начинают попадаться прослои глин. А противоположный склон оврага уже белеет. Это лежащие на красноцветах знакомые нам окаменевшие илы Южного моря. Они слагают почти весь хребет Коктау, образуя выступающие на его поверхности гряды из глыб светлых известняков. Их неровная поверхность, на которой кое-где встречаются раковины моллюсков, кажется окаменевшими волнами этого миллионы лет назад плескавшегося здесь моря. За пределами; обширного пологого восточного склона хребта известняки глубоко погружаются под мощный покров более молодых мезозойских отложений. Там стоят две большие похожие на башни казахские могилы Кара-бала-мала-кантемир, как бы стерегущие последние не ускользнувшие еще в землю гряды окаменевших илов Южного моря.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: