Виталий Очев - Тайны пылающих холмов

- Название:Тайны пылающих холмов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Саратовского Университета

- Год:1976

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Очев - Тайны пылающих холмов краткое содержание

Охоте за ископаемыми, жившими 200 миллионов лет тому назад, автор посвятил многие годы. Он рассказывает о нелегких и увлекательных поисках следов минувших эпох, позволивших приоткрыть страничку в прошлом Земли, представить себе обитателей древних водоемов и суши, условия их существования.

Книга адресована всем, кто интересуется историей развития жизни на Земле и особенно тем читателям, которых привлекают профессии палеонтолога, биолога и геолога.

Тайны пылающих холмов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

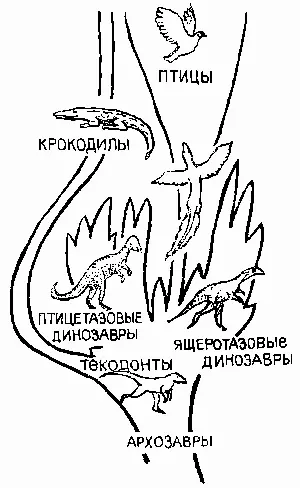

Видимо, вот от таких маленьких двуногих ящеров и произошли многие динозавры. Одни из них стали гигантскими двуногими животными, другие вернулись к четвероногому способу передвижения.

Постепенно выяснилось, что облик и образ жизни псевдозухий были еще более многообразны. В Южной Африке нашли интересного ящера — сфенозухуса. Особенности его черепа указывали на родство с крокодилами. Оказывается, и крокодилы, появившиеся в конце триаса, произошли от псевдозухий. Они вторично перешли к водному образу жизни и в связи с этим — к четвероногому передвижению. «Родимым пятном» двуногости их предков осталось у крокодилов отсутствие пятого пальца на задних ногах — черта, свойственная всем двуногим пресмыкающимся.

Новые интересные находки показали, что некоторые псевдозухии научились лазать по деревьям, а затем и летать. В начале нашего века на севере Англии нашли оригинального маленького ящера — склеромохлюса. Он, судя по строению очень длинных и тонких конечностей, мог лазать по ветвям и, видимо, имел перепонки для парения в воздухе (как у белки-летяги или летающей лягушки Зондского архипелага). А недавно советский ученый А. Г. Шаров нашел в Фергане на плите глинистого сланца скелеты псевдозухий с отпечатками перепонок между туловищем и задними ногами или роговых чешуи, разросшихся на конечностях и спине наподобие крыльев Изучение таких животных показало, что они близки к предкам появившихся в следующем за триасовым юрском периоде летающих ящеров — птерозавров и птиц.

Родословное древо архозавров.

Таким образом, мы с вами столкнулись с одним из интереснейших явлений в истории жизни: от одних и тех же предков происходит множество групп организмов, приспособленных к самому разнообразному образу жизни. Такой процесс называют адаптивной (приспособительной) радиацией. История жизни знает немного примеров адаптивной радиации подобного масштаба. Действительно, потомки псевдозухий завоевывают в мезозое и сушу, и воду, и воздух. Что же определило такой успех в борьбе за существование? И. А. Ефремов увидел причину в двуногом способе передвижения этих ящеров. Главный орган чувств пресмыкающихся — зрение. Поэтому животное, голова которого высоко поднята над окружающей растительностью и неровностями рельефа, получает максимум информации о врагах и пище — наиболее существенном в его жизни. Оттого потомки псевдозухий и завоевали мир.

Но не все родословные линии этих животных дали удачливых потомков. Некоторые из них просто вымерли, как говорят, «закончились слепо». Такой была группа четвероногих псевдозухий, лишенных панциря. Иногда они были достаточно крупными, по внешнему облику сильно напоминали крокодилов и более всего оправдывали название псевдозухии, что по-русски означает «ложные крокодилы». До последнего времени наилучшие остатки этих ящеров обнаруживали в Южной Африке. Они обладали мощными, как у хищных динозавров, зубастыми челюстями, иногда крючкообразно загнутыми на конце.

В нашей стране, за исключением упомянутой ферганской находки А. Г. Шарова, известны остатки лишь подобных беспанцирных четвероногих псевдозухий. Впервые позвонок такого животного удалось обнаружить в начале нашего века на реке Ветлуге. Эта находка была тогда в диковинку, и крупнейший русский и советский палеонтолог Н. Н. Яковлев принял ее за позвонок динозавра. В 20-х годах И. А. Ефремов раскопал на севере на реке Шарженге кладбище земноводных. Вместе с ними там нашлись кости мелких рептилий. Крупный немецкий палеонтолог Фриц Хюне выяснил, что некоторые из них принадлежали ранее неизвестной псевдозухии, которую он назвал хасматозухом. Хасматозуха мы до сих пор знаем лишь по отдельным костям и не может представить себе это животное целиком.

Хасматозавр — четвероногая псевдозухия из триасовых отложений Африки, Индии и Китая.

С тех пор разрозненные остатки псевдозухии часто находили в триасовых отложениях востока Европейской части СССР. Но целые их скелеты или хотя бы черепа очень редки и обнаружены лишь в последнее время. Эти находки связаны с Оренбуржьем. О них я и хочу рассказать.

В оренбургских снегах

На высоком правом берегу старицы реки Урал расположено село Рассыпное — в прошлом одна из крепостей уральской казачьей линии в районе Илецкого городка. И по сей день жители центральную часть села, огражденную высоким берегом и крутыми оврагами, называют крепостью, хотя от окружавшего ее земляного вала теперь не осталось и следа. Когда А. С. Пушкин создавал «Капитанскую дочку», он при описании штурма крепости Белогорской использовал сохранившиеся воспоминания очевидцев о взятии Пугачевым Рассыпной. Но недавно выяснилось, что окрестности этого древнего села хранят следы еще более отдаленных событий, происходивших много миллионов лет назад.

Жарким летним днем 1953 года тогда еще совсем молодой геолог из Саратовского университета Владимир Александрович Гаряинов шел вдоль берега реки у села Рассыпное. Высоко стоявшее солнце серебрило воды Урала. На противоположном берегу в его долине зеленел лес, а вокруг расстилалась слегка всхолмленная степь, поросшая редким типчаком и полынью. Впереди с высокого берега весело поглядывали покрашенные в белый и бурый цвета мазаные домики. Геолог прошел вдоль сложенного зеленоватыми песчаниками обрывистого склона и вскоре оказался у устья широкой балки неподалеку от села. Дно ее было покрыто редким кустарником, среди которого возвышались отдельные деревья. Уже много километров преодолел он сегодня по сухой, растрескавшейся от жары земле. В глазах рябило от головок кашки, ноздри щекотал горький полынный запах. Идти было трудно — ноги отяжелели, давило виски. Но вот солнце спряталось за большое рваное облако, и сразу же стало легче. В. А. Гаряинов ускорил шаги и быстро достиг места, где балка разветвлялась на три отдельных отвертка. По карте он знал их названия. Правая — балка Татищева — называлась в честь одного из губернаторов Оренбургского края. Среднюю так и называли балка Средняя. Левая же именовалась балкой Маячной. Это указывало, что в верховьях ее некогда находился маяк — сигнальная вышка, с которой при помощи костров казаки извещали свои соседние заставы о надвигавшейся опасности.

В. А. Гаряинов выбрал эту левую балку, как наименее залесенную. Здесь должны были находиться самые крупные обнажения [3] Обнажения — участки, где земные пласты не закрыты почвой или поверхностными наносами.

. Действительно, в склонах то там, то тут вновь виднелись все те же зеленоватые песчаники, среди которых залегали пласты красных глин с голубоватыми пятнами. Теперь мы хорошо знаем, что эти породы относятся к концу раннетриасовой эпохи. Но тогда их возраст был загадкой для ученых. Чтобы разобраться в ней, необходимо было найти здесь хоть какие-нибудь остатки древних организмов. Оттого геолог и осматривал так тщательно склоны и куски породы на дне.

Интервал:

Закладка: