Виктор Гребенников - Тайны мира насекомых

- Название:Тайны мира насекомых

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новосибирское книжное издательство

- Год:1990

- Город:Новосибирск

- ISBN:5-7620-0069-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Гребенников - Тайны мира насекомых краткое содержание

В увлекательной форме автор знакомит юных читателей с полным тайн и загадок миром насекомых.

Рисунки автора.

Тайны мира насекомых - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот тогда, на дальней цветочной поляне, под многоголосое гудение шмелей и родилась у меня мысль: а что если именно здесь и организовать такой вот энтомологический заказник, о которых мечтают ученые-энтомологи?

Я пометил расположение шмелиной поляны, быстренько набросав схематический план местности в блокноте, и мы с Сережей, вдоволь насладившись чудесным уголком, покатили домой. И все время у меня не выходила из головы мысль об устройстве на этой поляне — сразу ставшей заветной — энтомологического заказника.

В первые годы после открытия нами «шмелиной страны» осуществить это не удалось. Наверное, слишком непривычно было читать в документах и слышать странные слова: «заповедник для насекомых», «заказник для шмелей». Заповедник для косуль или, скажем, заказник для зайцев — это разумно, но заказник для шмелей... Наверное, это казалось со стороны очень смешным. И на шмелиных полянах и опушках продолжали косить траву на сено, после чего уголок, кипящий жизнью, вдруг становился лысым и мертвым.

Веские доводы ученых и здравый смысл областных и районных руководителей взяли верх, и в декабре 1972 года шмелиная страна была узаконена. Но еще до этого, в 1971 году, совхоз поставил ограду вокруг участка и даже сделал специальный уютный домик для жилья и научной работы. Каждую весну, зацепив эту полевую лабораторию трактором (домик сделали на полозьях), привозили ее к заказнику. В домике мы жили и работали многие месяцы — я, уже выросший Сергей, студенты-биологи, специально приезжающие в заказник на летнюю практику из Новосибирского университета, омских сельскохозяйственного и педагогического институтов. И это были удивительно романтичные времена: ведь обитали мы в лесу, далеко-далеко от всякого жилья. Жаркие солнечные дни, степные восходы и закаты, серые многодневные дожди, таинственные крики сов в лесной глухомани, свирепые налеты непривычно бурных дневных и ночных гроз, сотрясавших наш затерявшийся в далеких безлюдных колках домишко, — этого не забыть никогда.

Мы не только наблюдали жизнь обитателей заповедных теперь лужаек и рощ, а старались помочь насекомым чем можно. О наших «шмелиных квартирах» вы уже читали. Мало того, в период сенокоса мы ездили по району, собирали потревоженные косцами гнезда, привозили их в заказник и помещали в «многоквартирные» жилища для шмелей — столбы с навешанными на них деревянными кельями.

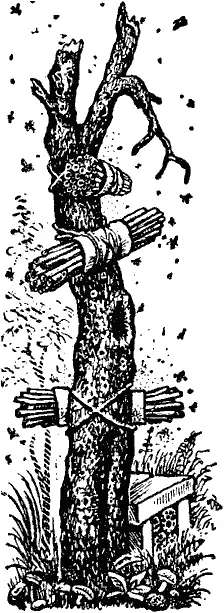

Для насекомых, гнездящихся в старых норках жуков-древогрызов и в полых сухих стеблях, мы не только сохраняли мертвые деревья и сухие травы, но и делали специальные гнездилища: пучки трубок из тростника, привязанные к деревьям и кустам и просто положенные на землю. Во многих камышинках селились одиночные пчелы, а также разнообразные мелкие осы, натаскивающие в свои цилиндрические каморки множество парализованных ударами жала тлей, цикадок, мух, гусениц листоверток и другую живность, большей частью значащуюся в списках вредителей сельского и лесного хозяйства, — на прокорм своим личинкам.

Взрослым же осам, наездникам, бабочкам хватало корма с лихвой: нетронутые теперь цветы одаряли их нектаром с ранней весны до поздней осени. И чтобы не помять пышно цветущие нектароносы, не наступить ненароком на маленький муравейник или чье-нибудь другое гнездышко, мы ходили только по специальным узким тропинкам, свернуть с которых без научной необходимости считалось большим нарушением.

Так прошло несколько лет. Успешные опыты по сохранению и размножению шмелей в полевых условиях были одобрены крупнейшими учеными, а новая форма охраны природы — заказники и микрозаповедники для насекомых и другой мелкой живности — получила признание и широкое распространение. Теперь такие микрозаповедники для насекомых есть в Центральном Черноземье и в Сибири, в Закавказье и в Прибалтике, на Украине и в Поволжье. В одном лишь совхозе «Ленинская Искра» Чувашской АССР исправно действуют тринадцать энтомологических заказников; хозяйство это полностью отказалось от ядохимикатов и получает высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

...В 1972 г. я был приглашен на работу под Воронеж, во Всероссийский научно-исследовательский институт зашиты растений. Центральное Черноземье — чудесный край — я (по рождению крымчанин, а по стажу сибиряк) полюбил, что называется, с первого взгляда. Здесь близ уютного и зеленого поселка Рамонь располагался тот институт, в котором мне предстояло работать. И лишь чуть сошел снег, пошел я бродить по окрестностям, знакомясь с шестиногими их обитателями, а главное, присматривая участок, где можно было бы устроить микрозаповедник. Увы, Центральное Черноземье давно все распахано, и уцелевшая здесь живность отступила главным образом в овраги, которых здесь немало. Но в оврагах и логах либо пасут скот, либо, к стыду сказать, их используют под свалки. Чего только не найдешь в ином овраге: колеса и кузова старых автомашин, негодную домашнюю рухлядь, строительный мусор, разлетающиеся по ветру горы архивных бумаг. И тут же многочисленные колонии многих видов одиночных пчел, ос-бембексов, муравьев-амазонок (тех самых, что совершают набеги на дальние муравейники с целью похищения чужих куколок), издавна здесь селившихся и вынужденных мириться с осквернением и захламлением их исконных обиталищ, пока есть еще хоть какая-то возможность подползти или подлететь к родной норке.

Приезжает как-то на каникулы мой сын Сережа и в виде утренней гимнастики делает пробежку вокруг поселка. Прибегает и, запыхавшись, докладывает: неподалеку, километрах в трех, нашел богатейшую колонию то ли одиночных пчел, то ли ос.

Сборы у меня короткие: рюкзак на спину, бинокль на шею, сачок в руки и готов к походу. Полевая дорога полого опускается в лощину; вдали на дне лога пышно разросшиеся ивы. Слева какая-то старинная осевшая длинная насыпь, рядом с нею столь же древняя, поросшая буйным разнотравьем канава. Где находка? А вон там, не доходя до деревьев. Подходим и видим: там, где старинная насыпь пересекает лог, кипит жизнь. Так, видно, уж случилось, что насыпь, ров и промоина, проложенная ручьем на дне лога, сделали этот кусочек земли неудобным даже для сенокоса, и от дикого пышного разнотравья с его почти первозданным великолепием сладко и тревожно защемило сердце: как давно я не видел этого. Выплыли из памяти картины далекого детства: пробегающие мимо окон поезда, тогда еще целинные крымские степи в весеннем убранстве синих, желтых, розовых куртин диких полевых цветов, с ярко-красными крупными пионами, плотно и густо сидевшими в компактных удивительно зеленых кустиках. Степей этих в Крыму давно уже не осталось ни клочка — все перепахано.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: