Жан-Анри Фабр - Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога

- Название:Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное учебно-педагогическое издательство

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан-Анри Фабр - Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога краткое содержание

Жан-Анри Фабр (1823–1915) был чем-то похож на тех, чьи обычаи, повадки и тайны он неутомимо изучал всю свою долгую жизнь, — на насекомых. Сухонький человек с острым носом и внимательным взглядом, от которого не ускользало ничего, Фабр всего в жизни добился сам: выбрал призвание по душе и заставил поверить в себя весь мир; исключительно собственными усилиями создал великолепную лабораторию по изучению насекомых; вывел науку о насекомых из пыльных залов с засушенными жуками и бабочками на прокаленные солнцем просторы, где все экспонаты ученых коллекций рыли норки, охотились, размножались и заботились о потомстве.

Упорный, настойчивый, бесконечно трудолюбивый, Фабр совершил настоящий переворот в науке, но широкая публика его узнала и полюбила благодаря вдохновенным историям о жизни бабочек, пауков, жуков, ос и других мелких обитателей нашего мира. На его рассказах о насекомых, стоящих в одном ряду с «Жизнью животных» Альфреда Брема, выросло не одно поколение любителей природы и просто увлекающихся людей.

«Насекомые. Они — истинные хозяева земли. Их — миллиард миллиардов, больше, чем звёзд в нашей галактике... Фабра должен прочесть каждый, так же как один раз в жизни надо заглянуть в микроскоп и поглядеть в телескоп на звёзды» (В.Песков).

Сокращенный перевод с французского и обработка Н.Плавильщикова.

Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

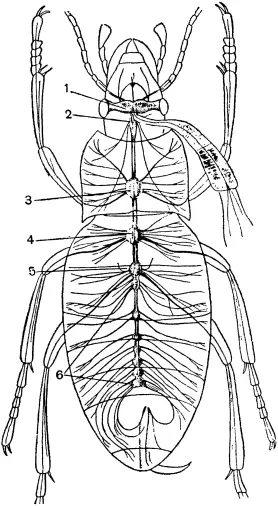

Добыча осы — жук, одетый твердым и плотным панцирем, а жало — орудие тонкое и нежное, оно не может проколоть такой панцирь. Только некоторые точки доступны жалу, именно места сочленений колец туловища: здесь не крепкий панцирь, а мягкая перепонка. Но сами по себе места сочленений не представляют желанных условий: нужна не местная парализация, а общая, охватывающая движения всего организма. Операция должна быть быстрой, без повторений: многочисленные повторения могут угрожать жизни добычи. Оса должна, если возможно, одним ударом уничтожить всякое движение. Значит, необходимо вонзить жало в центр нервной системы, откуда нервы расходятся к органам движения. У насекомых эти нервные центры состоят из известного числа нервных узлов (ганглиев), которых у личинок больше, чем у взрослых насекомых. Узлы эти расположены на брюшной стороне в виде четок, зерна которых более или менее отодвинуты друг от друга и связаны между собой двойными перемычками. Взрослые насекомые обыкновенно имеют по три грудных узла, которые дают начало нервам крыльев и ног и управляют их движениями. Вот точки, в которые нужно попасть. Если каким-либо способом нарушить их действие, то движение ног и крыльев прекратится.

У осы два пути, чтобы проникнуть жалом к этим двигательным центрам: один — через сочленение между головой и первым грудным кольцом, к которому прикреплена первая пара ног, другой — через сочленение первого кольца со вторым, то есть между первой и второй парой ног. Первый случай непригоден: это сочленение слишком удалено от нервных узлов, управляющих движениями ног. Нужно колоть жалом в другое место, между первой и второй парами ног. Так сказала бы академия, в которой Клоды Бернары светом своих знаний разогнали бы темноту, скрывающую тайну осы.

Именно туда, между первой и второй парами ног, и погружает свое жало оса. Какой мудрый ученый научил ее этому? Но это еще не все. Мало выбрать для укола жалом самую уязвимую точку, которую указать вперед смог бы лишь физиолог, знающий все тонкости анатомии насекомых. Осе приходится преодолеть куда бо́льшую трудность, и она делает это с поражающим совершенством.

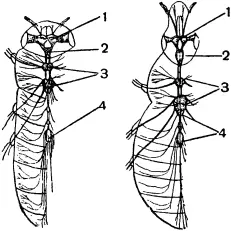

Органами движения взрослого насекомого управляют три нервных центра. Они находятся в грудных кольцах и более или менее удалены один от другого, но изредка сближены. Центры эти обладают известной независимостью действий: повреждение одного из них влечет за собой — по крайней мере непосредственно — паралич только соответствующих конечностей. Поразить поочередно все три грудных нервных узла, вонзив жало между первой и второй парами ног, невозможно для короткого жала, да еще в условиях борьбы, требующих большой быстроты.

У некоторых жуков грудные узлы очень сближены и почти соприкасаются; есть и такие, у которых два последних узла спаяны вместе. Такая-то дичь и нужна церцерис. Жук со сближенными или даже слившимися нервными центрами может быть парализован мгновенно, одним уколом жала. А если и понадобятся несколько ударов, то по крайней мере в одно место.

Каких же жуков так легко парализовать?

Для разрешения этого вопроса недостаточно высокой науки Клода Бернара: она имеет дело с основными обобщениями и не смогла бы руководить нами в выборе энтомологического объекта. Мы занимаемся теперь мелочными подробностями, большая дорога оставлена для тропинки, протоптанной немногими. Я нахожу нужные мне сведения в работе Бланшара о нервной системе жуков. Я узнаю, что централизация нервной системы свойственна раньше всего пластинчатоусым жукам. Но большая часть их слишком велика, и церцерис не смогла бы ни победить, ни унести их. Кроме того, многие из них живут в навозе, куда опрятная оса не пойдет их искать. Сближенные двигательные центры встречаются еще у жуков-карапузиков, живущих в падали (опять неподходящее место!), у маленьких жучков-короедов и, наконец, у златков и долгоносиков.

Какой неожиданный свет среди потемок, скрывающих тайну вначале. Среди множества жуков, за которыми, казалось, могли бы охотиться церцерис, только златки и долгоносики отвечают необходимым условиям. Они живут далеко от всяческой грязи, и среди них встречаются виды самых разнообразных размеров. И как раз они более других уязвимы в единственной точке груди: у долгоносиков все три грудных узла очень сближены, а два задних даже сливаются, примерно то же и у златок. И вот именно за долгоносиками и златками охотятся те восемь видов церцерис, личинки которых питаются жуками. Известное внутреннее сходство — сближенность грудных узлов — служит объяснением того, почему в норках различных видов церцерис запасена столь несхожая по наружности дичь.

В этом выборе обнаруживаешь такое знание, что спрашиваешь себя: не поддался ли ты в своих рассуждениях невольному заблуждению, не затемняют ли предвзятые факты теории, не описал ли, наконец, ты воображаемые чудеса.

Только тогда прочно установлен научный результат, когда его подтверждают опыты, повторенные на разные лады. Подвергнем опытной проверке ту операцию, которой нас только что научила бугорчатая церцерис. Если удастся получить искусственно то, что церцерис получает при помощи своего жала, то есть уничтожить движения и надолго сохранить оперированного жука совершенно свежим; если возможно будет осуществить это чудо не только с жуками, за которыми охотится церцерис, но и с теми, у которых тоже сильно сближены или слиты грудные узлы, но нельзя будет достигнуть с другими жуками, не обладающими столь сближенными узлами, то — что тогда? Нужно ли будет признать, как ни трудно было бы это доказать, что в инстинктах церцерис есть источник высшего знания?

Посмотрим, что скажет опыт.

Этот опыт один из самых простых. Операция сводится к тому, чтобы иглой или, что еще удобнее, концом очень острого металлического пера ввести капельку какой-нибудь едкой жидкости в двигательные грудные центры жука, нанеся укол позади первой пары ножек — в сочленение первого и второго грудных колец. Я употребляю для этого аммиак, но, очевидно, всякая жидкость с подобными же свойствами дала бы те же результаты. Металлическим пером с маленькой каплей аммиака на конце я делаю укол через указанное место. Результаты совершенно различны в зависимости от того, какое насекомое оперируется: со сближенными или с раздвинутыми грудными узлами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: