Жан-Анри Фабр - Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога

- Название:Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное учебно-педагогическое издательство

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан-Анри Фабр - Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога краткое содержание

Жан-Анри Фабр (1823–1915) был чем-то похож на тех, чьи обычаи, повадки и тайны он неутомимо изучал всю свою долгую жизнь, — на насекомых. Сухонький человек с острым носом и внимательным взглядом, от которого не ускользало ничего, Фабр всего в жизни добился сам: выбрал призвание по душе и заставил поверить в себя весь мир; исключительно собственными усилиями создал великолепную лабораторию по изучению насекомых; вывел науку о насекомых из пыльных залов с засушенными жуками и бабочками на прокаленные солнцем просторы, где все экспонаты ученых коллекций рыли норки, охотились, размножались и заботились о потомстве.

Упорный, настойчивый, бесконечно трудолюбивый, Фабр совершил настоящий переворот в науке, но широкая публика его узнала и полюбила благодаря вдохновенным историям о жизни бабочек, пауков, жуков, ос и других мелких обитателей нашего мира. На его рассказах о насекомых, стоящих в одном ряду с «Жизнью животных» Альфреда Брема, выросло не одно поколение любителей природы и просто увлекающихся людей.

«Насекомые. Они — истинные хозяева земли. Их — миллиард миллиардов, больше, чем звёзд в нашей галактике... Фабра должен прочесть каждый, так же как один раз в жизни надо заглянуть в микроскоп и поглядеть в телескоп на звёзды» (В.Песков).

Сокращенный перевод с французского и обработка Н.Плавильщикова.

Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если поиски оказываются уж очень трудными, то аммофила освобождается от своей тяжелой ноши: кладет гусеницу на каком-нибудь высоком месте, на пучке травок например. Освободившись от груза, оса начинает бегать проворнее. Я чертил карандашом на бумаге, по мере того как передвигалась аммофила, изображение ее пути. Получилась самая запутанная линия с изгибами и острыми углами, с постоянными пересечениями и петлями, настоящий лабиринт. Сложность рисунка четко говорила глазу о затруднениях заблудившегося насекомого.

Но вот норка найдена и покрышка с нее снята. Нужно вернуться к гусенице. Это тоже не всегда удается сразу, особенно если оса много бегала, разыскивая норку. Правда, аммофила оставляет гусеницу на видном месте, но, очевидно, этого ей мало. При слишком долгих розысках норки аммофила вдруг прекращает свои поиски и возвращается к гусенице. Ощупывает ее, куснет даже немножко, словно хочет убедиться, что это именно та самая гусеница, ее дичь. Потом торопливо бежит на место поисков, шныряет, тут и там, ищет. Иногда она проведывает гусеницу два и даже три раза.

Я охотно допускаю, что эти возвращения к гусенице — средство освежить в памяти приметы места, где она оставлена. Охраняют эти наведывания гусеницу и от покушений всяких мелких воришек. Но так бывает лишь при серьезных затруднениях. Обычно аммофила легко находит норку.

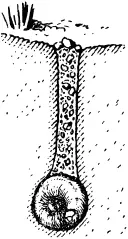

У трех известных мне видов аммофил (песчаной, щетинистой и серебристой) провизией для прокормления личинок служат гусеницы ночных бабочек, четвертый вид (аммофила шелковистая) охотится за гусеницами-землемерами. Эти гусеницы ползают, близко подтягивая конец туловища к груди, их походка напоминает циркуль, концы которого то раздвигают, то сдвигают. Другое название этих длинных тонких гусениц — пяденицы — тоже связано с их манерой ползать. Шелковистая аммофила охотится за любыми гусеницами пядениц, были бы они небольшими: сам охотник невелик. Ее личинке не нужно уж очень роскошного питания, хотя для нее и заготовляется пяток дичи. Если нет пядениц, то шелковистая аммофила нападает на других таких же маленьких гусениц. Она укладывает в норке столбиком этих свернувшихся кольцом парализованных гусеничек и на верхнюю откладывает яичко.

Три другие аммофилы заготовляют только по одной гусенице. Правда, здесь величина заменяет количество: выбирается крупная дичь, способная удовлетворить аппетит личинки. Я отнял однажды у песчаной аммофилы гусеницу, которая была в пятнадцать раз тяжелее самой осы. Разнообразие гусениц, которых я находил в норках аммофил, показывает, что они ловят первую попавшуюся гусеницу, была бы она подходящих размеров и принадлежала бы ночной бабочке.

Неизвестное чувство

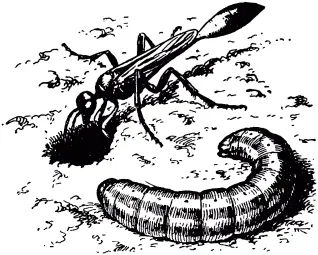

Главное место в истории аммофил занимает их способ овладевания добычей и ее парализации. Именно это и привлекло к ним мое внимание.

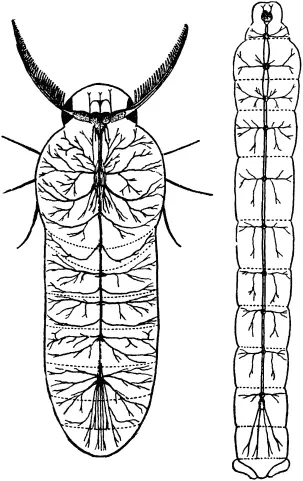

Добыча аммофилы — гусеница. Ее строение совершенно иное, чем у златок и долгоносиков, сверчков, кобылок и эфиппигер, о которых мы говорили до сих пор. Тело гусеницы состоит из двенадцати колец и головы. На ее трех первых, грудных кольцах находятся три пары настоящих грудных ножек, которые в будущем превратятся в ноги бабочки. На пяти брюшных кольцах (у пядениц только на двух) расположены так называемые ложные брюшные ножки, которых не бывает у бабочек; прочие кольца тела ног не имеют. Центральная нервная система состоит из брюшной цепочки с нервными узлами в каждом кольце; в голове находится большой головной узел, который можно сравнивать с мозгом. Такое строение нервной системы мало похоже на то, что мы видели у долгоносиков и златок: у этих можно вызвать паралич грудных узлов одним уколом жала. Оно несхоже и с расположением нервных узлов у прямокрылых, которых сфекс ранит один за другим, чтобы парализовать конечности. Вместо одного или трех нервных очагов гусеница имеет их двенадцать. И они удалены друг от друга. Каждый узел управляет движениями своего кольца, и повреждения соседнего кольца отразятся на его деятельности очень не скоро. Если одно кольцо гусеницы потеряет чувствительность и способность к движению, то другие кольца, оставшиеся нетронутыми, еще долго будут сохранять подвижность. Очевидно, двумя-тремя уколами гусеницу не парализуешь.

Этих данных достаточно, чтобы показать, как интересны охотничьи приемы аммофилы. Но если интерес велик, то и трудности наблюдения не малы. Аммофилы живут поодиночке, они рассеяны на больших расстояниях, и встреча с ними почти всегда случайна. Как и с лангедокским сфексом, здесь не поставишь заранее обдуманный и подготовленный опыт.

В начале моих исследований мне удалось дважды видеть нападение аммофилы на мелких гусениц. Мне казалось, что жало осы направлялось всего один раз, на пятое или на шестое кольцо жертвы. Таким образом, чтобы сделать гусеницу неподвижной, аммофила делала один укол в центральную точку, откуда вызываемое ядом оцепенение может распространиться и на прочие кольца, снабженные ножками.

В дальнейшем число моих наблюдений увеличилось и у меня появились сомнения: можно ли обобщить вышесказанное. Вполне вероятно, что для мелких гусениц достаточно одного укола. Но песчаная, а в особенности щетинистая аммофила добывает огромную дичь, вес которой в пятнадцать раз превосходит вес самого охотника. Можно ли с этой гигантской дичью поступить так же, как с тщедушной пяденицей? Достаточно ли одного удара стилетом, чтобы победить чудовище? Не опасен ли будет крупный озимый червь для яичка и маленькой личинки, когда он начнет корчиться?

Мои сомнения возросли при изучении чувствительности гусеницы. Мелкие гусеницы пядениц сильно отбивались при уколе иглой в любую часть тела, кроме пораженного жалом кольца. Крупные гусеницы — добыча песчаной и в особенности щетинистой аммофилы — остаются неподвижными, какое бы кольцо ни уколоть. У них нет ни судорог, ни резких изгибаний туловища, укол иглы вызывает лишь легкие вздрагивания кожи — признак остатков чувствительности. Прежде чем доставить эту дичь в свою норку, аммофила превращает ее в неподвижную, хотя и немертвую, тушу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: