Жан-Анри Фабр - Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога

- Название:Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное учебно-педагогическое издательство

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан-Анри Фабр - Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога краткое содержание

Жан-Анри Фабр (1823–1915) был чем-то похож на тех, чьи обычаи, повадки и тайны он неутомимо изучал всю свою долгую жизнь, — на насекомых. Сухонький человек с острым носом и внимательным взглядом, от которого не ускользало ничего, Фабр всего в жизни добился сам: выбрал призвание по душе и заставил поверить в себя весь мир; исключительно собственными усилиями создал великолепную лабораторию по изучению насекомых; вывел науку о насекомых из пыльных залов с засушенными жуками и бабочками на прокаленные солнцем просторы, где все экспонаты ученых коллекций рыли норки, охотились, размножались и заботились о потомстве.

Упорный, настойчивый, бесконечно трудолюбивый, Фабр совершил настоящий переворот в науке, но широкая публика его узнала и полюбила благодаря вдохновенным историям о жизни бабочек, пауков, жуков, ос и других мелких обитателей нашего мира. На его рассказах о насекомых, стоящих в одном ряду с «Жизнью животных» Альфреда Брема, выросло не одно поколение любителей природы и просто увлекающихся людей.

«Насекомые. Они — истинные хозяева земли. Их — миллиард миллиардов, больше, чем звёзд в нашей галактике... Фабра должен прочесть каждый, так же как один раз в жизни надо заглянуть в микроскоп и поглядеть в телескоп на звёзды» (В.Песков).

Сокращенный перевод с французского и обработка Н.Плавильщикова.

Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Есть и еще одна группа обитателей ежевики — паразиты. Они одинаково опасны и для строителей, и для вселенцев. Им не приходится ни выгрызать канал, ни строить ячейки, ни заготовлять провизию. Они откладывают свое яйцо в чужую ячейку. Их личинки будут питаться провизией законной хозяйки жилья, а то съедят и хозяйку-личинку.

Осмия трехзубчатая — главный представитель населения куста ежевики. Ее галерея в карандаш толщиной бывает до тридцати сантиметров длиной. Весной можно застать эту осмию за работой. Усевшись на стебле, она начинает выгрызать в нем канал. Отгрызая кусочки сердцевины, пчела вытаскивает их наружу, выбрасывает и снова ползет в канал. Эта однообразная работа продолжается несколько дней, пока галерея не станет достаточно длинной. Случается, что работа прекращается из-за узла стебля: он слишком тверд для челюстей осмии.

Изготовив канал, осмия начинает собирать медовое тесто, откладывать яйца, строить перегородки. Она начинает эту работу в самой глубине канала: первая ячейка — самая дальняя от входа. На дно канала пчела накладывает кучку медового теста, откладывает на нее яичко и строит перегородку. Будущая личинка получит отдельную ячейку длиной около сантиметра.

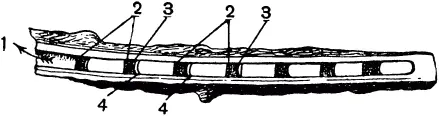

Ячейка нецилиндрическая. Когда пчела выгрызает канал, она оставляет на его стенках тонкий слой сердцевины. При отделке ячейки осмия соскребает эту сердцевину, но не ровно, а посередине ячейки больше, чем по концам. Получается помещение вроде бочоночка. Оскребки сердцевины идут на сооружение перегородки: потолка для первой ячейки и одновременно пола для второй.

Так осмия строит ячейку за ячейкой. Дойдя до входа в канал, пчела затыкает его толстой пробкой из оскребков. Гнездо закончено, и больше осмия сюда не вернется. Если она не отложила всех своих яиц, то в другом стебле сделает другое гнездо.

Количество ячеек в гнезде зависит от стебля: в длинном стебле без узлов их бывает до пятнадцати штук. Если зимой расколоть такой стебель, то увидишь, что в каждой ячейке лежит рыжий прозрачный кокон. Сквозь его стенки просвечивает личинка, погруженная в глубокий зимний сон.

Какой из этих коконов самый старый и какой самый молодой? Очевидно, самый старый кокон находится на дне канала, в ячейке, построенной первой. Самый молодой кокон — близ выхода. Кокон заполняет ячейку целиком. Дорога наружу для вылупившейся из куколки осмии одна: через единственный выход из канала. Вниз прохода нет: стебель продолжается под землей корнями. По сторонам ячейки — деревянистая стенка стебля. Только через единственный вход в канал можно выбраться наружу, и первой должна выйти осмия из самой близкой к выходу ячейки. Это последняя ячейка, и в ней — самая молодая из личинок. Таким образом, первыми должны покинуть гнездо самые молодые, последними — самые старые.

В самой дальней от входа ячейке находится старшая из осмий, ее ячейка была заложена первой. Может ли она сразу очутиться на свободе? Между ней и выходом наружу — ряд ячеек, каждая — с коконом. Проложить себе путь к выходу — разрушить все ячейки по дороге к нему, истребить весь выводок. Невозможно! Сомневаться, действительно ли выход из коконов происходит в порядке старшинства. Может быть, первой выходит самая молодая осмия, в первой от входа ячейке? За ней — вторая и дальше? Тогда выход наружу был бы совсем несложен. Но так ли происходит на деле?

Леон Дюфур, наблюдая схожий случай, поспешил с выводом. Он прослеживал развитие одного из видов ос-строителей — одинера. Его гнездо в стебле ежевики похоже на канал осмии: тот же ряд ячеек. Дюфур решил, что первым завершает свое развитие одинер из последней ячейки: по его мнению, самая молодая личинка обгоняет в развитии своих старших сестер. «Природа, настолько же изобретательная в своих планах, как и богатая средствами для их выполнения, должна была предвидеть и предупредить это затруднение: она пожелала, чтобы самая молодая личинка совершила превращения и оставила гнездо прежде всех, освободив путь второму из своих собратьев, второй — третьему и т. д. Именно в таком порядке происходит вылупление и выход одинеров ежевичного куста». Так объяснил Дюфур столь странное явление.

Одинер, о котором пишет Дюфур, не встречается в наших местах. Но я знаю, что ни один из известных мне обитателей ежевичного куста так себя не ведет. Из одинаковых по своему устройству гнезд и способ выхода должен быть схожим. Достаточно проследить историю одного из обитателей ежевики, чтобы узнать, каковы повадки других, и проверить вывод Дюфура.

Я займусь главным образом осмией трехзубчатой: по числу ячеек в гнезде она лучше других поддается лабораторным опытам. Первое, что мне нужно выяснить, — это порядок выхода пчел из коконов. Я укладываю зимой около десятка коконов в стеклянную трубку, открытую с одной стороны, закрытую — с другой. Перегородки между коконами делаю из кружочков, нарезанных из сердцевины африканского проса — сорго. Мои перегородки — около пяти миллиметров толщиной — толще естественных, но это выгодно для опыта. Стеклянная трубка спрятана в картонный футляр и повешена вертикально на, стене в моем кабинете. Она не одна, и каждая из них повторяет природные условия: коконы расположены в том же порядке, как и в стебле, отделены перегородками. Сняв картонный чехол, я увижу через стекло все, что произойдет в трубке.

Самцы трехзубчатой осмии вылетают в конце июня, самки — в начале июля. Когда подойдет время, нужно будет осматривать трубки по нескольку раз в день. Сейчас — зимой — они могут спокойно висеть в моем кабинете.

Шесть лет я занимался этими наблюдениями. Я много раз видел выход осмий из коконов и могу утверждать, что вылупление происходит без всякого порядка. Первая осмия вылупляется в какой придется ячейке: в самой дальней, самой ближней, в любой иной. Иной раз в один день, даже за один час, вылупляется несколько осмий в самых различных ячейках. Этого и следовало ожидать. Яйца были отложены в течение немногих дней. Много ли означает разница в два-три дня, когда развитие осмии длится почти год. Есть и другая причина отсутствия последовательности в выходе осмий. У перепончатокрылых самцы, как правило, появляются раньше самок. В гнезде есть коконы и тех и других, и они перемешаны как придется. Последовательность выхода явно невозможна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: