Леонид Серебрянный - Древнее оледенение и жизнь

- Название:Древнее оледенение и жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Серебрянный - Древнее оледенение и жизнь краткое содержание

В центре внимания предлагаемой книги — новейшая история эволюции биосферы, охватывающая четвертичный период. Систематизация существующих представлений о природе этого периода, и в частности о покровных оледенениях, позволяет по-новому взглянуть на процессы развития органического мира. На примере наиболее изученного последнего оледенения Земли дана картина изменения природных зон в пространстве и времени.

Древнее оледенение и жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Европе возраст одного из древних материковых оледенений (гюнцского?) был определен в 400 — 350 тыс. лет назад, что свидетельствует в пользу относительно короткой геохронологической шкалы плейстоцена. Однако остается некоторое сомнение в правомочности полученных результатов, так как трудно точно измерить малые количества какого газообразного продукта распада, как аргон.

Методы абсолютной хронологии, основанные на применении радиоактивных изотопов, имеют неоспоримое преимущество для установления последовательности событий четвертичной истории, но есть у этих методов и свои ограничения. Прежде всего нельзя исключить вероятность различных загрязнений, попавших в анализируемые образцы. Между датированными отрезками времени остаются различные по продолжительности интервалы, особенно в эоплейстоцене, континентальные отложения которого довольно слабо изучены. Наконец, далеко не всегда находятся подходящие образцы для датирования, а сами радиоизотопные анализы дорогостоящие.

В силу вышеизложенных причин часто практикуются методы относительной геохронологии, существенно дополняющие определения абсолютного возраста. В качестве объектов исследования привлекаются костные остатки млекопитающих, раковины моллюсков, створки фораминифер и остракод, пыльца и споры растений. По этим остаткам фиксируются в основном температурные колебания, но в ряде случаев регистрируются также изменения осадков и другие показатели климатов прошлого — индикаторы условий обитания растений и животных.

Следует отметить, что имеются немалые трудности при сопоставлении данных по эволюции морских и континентальных организмов. Правда, океанологи и гидробиологи полагают, что установленную последовательность колебаний температуры морской воды можно непосредственно сопоставить с изменениями климатических условий на суше, но на самом деле эта зависимость гораздо сложнее.

Путем привязки результатов микропалеонтологических исследований морских осадков к абсолютной хронологической шкале, созданной на основе радиоуглеродных, протактиниево-ториевых и протактиниево-иониевых датировок, удалось детально проследить колебания природных обстановок за последние 175 тыс. лет. При этом в колонках с наиболее однородной текстурой осадков была выявлена постоянная скорость седиментации порядка 2,5 см в 1000 лет. Мощность всей толщи плейстоценовых отложений составляла 38 м, а продолжительность четвертичного периода — более чем 1,5 млн. лет.

Для регистрации последовательных изменений природной среды в прошлом широко используется спорово-пыльцевой анализ. Этот метод прежде всего основывается на хорошей сохранности внешних оболочек пыльцевых зерен и оболочек спор растений (рис. 8), особенно при отсутствии доступа воздуха (например, в торфе, озерных илах и глинах). Пыльца и споры производятся растениями в огромных количествах. Так, из одной сережки орешника выпадает до 14 млн. пыльцевых зерен, а из одного растения щавеля — 400 млн. Перенос пыльцы и спор осуществляется ветром, текучими водами, насекомыми, летучими мышами, птицами и даже пресноводными моллюсками. Эксперименты показали, что преобладает транспортировка этих микроскопических частиц на относительно небольшие расстояния. Поэтому «пыльцевой дождь» для конкретной территории в большинстве случаев примерно соответствует составу наземной растительности.

Пыльца и споры садятся на поверхность суши и на дно водоемов. Эти частицы очень малы (от 10 до 150 мк) и обычно бывают достаточно полно представлены даже в небольших образцах породы. Отбор образцов из геологических разрезов проводят послойно, причем большая частота отбора обеспечивает детальную информацию. В итоге спорово-пыльцевого анализа составляются диаграммы, на которых графически показано процентное содержание пыльцы и спор различных растений. Этот метод обладает высокой информативностью, во всяком случае, по сравнению с другими палеогеографическими методами.

В Англии получило распространение изучение остатков жуков, прежде всего их надкрылий, которые лучше всего сохраняются в озерных и болотных отложениях. По строению эти ископаемые формы обнаруживают сходство с современными и позволяют воссоздать условия обитания. В ряде разрезов слои с остатками жуков датированы радиоуглеродным методом, получена своеобразная летопись изменений природы. При сопоставлении с результатами спорово-пыльцевого анализа выяснилось, что благодаря высоким темпам распространения жуки быстрее реагируют на изменения температуры, чем растения. Таким путем удалось существенно дополнить представления о климатах эпохи последнего оледенения и послеледникового времени.

Рис. 9. Формирование рельефа краевой ледниковой зоны во время подвижки ледника (вверху) и после его таяния (внизу) (По В. Шенпсу)

КМ — конечная морена; ЛГ — ледяные глыбы; ЗР — зандровая равнина;

Д — дельта; О — озеро; М — моренная равнина; ОГ — озовая гряда;

К — котловина; ОЗ — озерная равнина

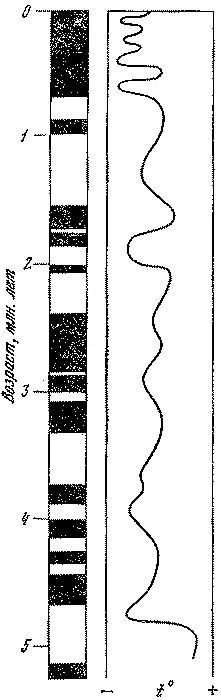

Рис. 10. Палеомагнитная шкала геологического времени (слева) и изменения палеотемператур за последние 5 млн. лет (справа) (по Д. Тарлингу),

Физические свойства климата неизбежно проявляются в составе и строении поверхностных отложений (рис. 9). Само присутствие донной морены указывает на пребывание ледника. По составу крупных валунов в морене можно представить пути движения ледника и характер его воздействия на ложе. Наличие ленточных отложений свидетельствует о развитии плотинных озер, получавших сток талых ледниковых вод. Для диагностики очень холодного климата важную роль играет изучение следов многолетней мерзлоты (палеокриологический метод). Современные исследователи достаточно уверенно различают такие ископаемые мерзлотные явления, как каменные полосы и полигоны, криотурбационные смятия слоев, морозобойные клинья, полигональные грунты, термокарстовые воронки, валунные поля и солифлюкционные покровы. Большой набор интересной информации о климатических условиях прошлого дает изучение лёссов и погребенных почв. Даже гранулометрический анализ лёссов позволяет раскрыть важные особенности перигляциальных обстановок. Дополнительные сведения получают благодаря применению минералогического, геохимического и других методов.

Еще одно важное средство изучения истории четвертичного периода — анализ изменения магнитного поля Земли. Палеомагнитные исследования обнаружили ряд колебаний полярности магнитного поля Земли, и эти колебания в нескольких случаях удалось датировать с помощью калий-аргонового метода. Палеомагнитный метод широко распространен для датирования как континентальных, так и морских отложений (рис. 10). Выяснилось, что присущая настоящему времени нормальная полярность была свойственна последним 700 тыс. лет, составляющим магнитную эпоху Брюнес. Предыдущие 1,7 млн. лет с обратной полярностью относятся к эпохе Матуяма. В ее пределах выделены два коротких интервала с нормальной полярностью — Ярамилло (900 тыс. лет назад) и Олдувей (1,9 млн. лет назад). Все эти события в истории магнитного поля Земли позволяют установить важнейшие геохронологические вехи четвертичного периода.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: