Леонид Соколов - Почему перелетные птицы возвращаются домой

- Название:Почему перелетные птицы возвращаются домой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-02-005850-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Соколов - Почему перелетные птицы возвращаются домой краткое содержание

Книга посвящена одной из самых интересных и загадочных проблем орнитологии — проблеме верности перелетных птиц родине и дому. Чувство «верности дому» присуще самым разным животным — от насекомых до приматов, включая человека. Это чувство имеет инстинктивную основу и проявляется у особи в стремлении вернуться домой — в знакомое ей место после временного отсутствия. Для перелетных птиц «домой» может означать место рождения, гнездования, зимовки.

Для читателей, интересующихся проблемами биологии и орнитологии, а также для любителей природы.

Почему перелетные птицы возвращаются домой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Результаты кольцевания тетеревятника в оседлой популяции в Швейцарии, полученные Ю. Бахлером и Р. Клаузом, показали, что около половины меченных птенцами особей расселилось в радиусе 20 км., 9 % — от 20 до 30 км., 18 % — от 30 до 50 км. Дальность расселения взрослых птиц составила в среднем 0,8 км. у самцов и 1,5 км. у самок.

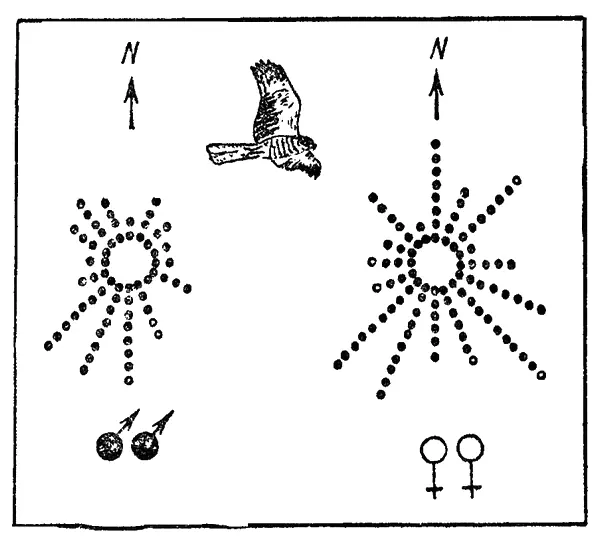

Рис. 24.Направленность расселения молодых ястребов-перепелятников из оседлой популяции в Англии.

Каждый кружок — одна особь (темный кружок — птица поймана в пределах 100 км. от места рождения, светлый — за пределами 100 км.).

В популяции мохноногих сычей, гнездящейся в горном районе Гарца (ФРГ), из 117 слетков только одна самка загнездилась впоследствии на контролируемой территории в 2,5 км. Дальние возвраты (60–125 км. от места мечения) свидетельствуют о расселении молодых птиц на равнину, где сычи находят наиболее оптимальные условия. Молодые домовые сычи в Швабском Альбе (ФРГ) разлетелись за первые полгода в пределах 200 км., самки расселялись дальше, чем самцы. Выбрав место для гнездования, сычи использовали его много лет подряд, но некоторые особи переселялись за 2–150 км. Из пойманных гнездящихся птиц около трети были окольцованы здесь же птенцами. 55 % домовых сычей (в ФРГ и Нидерландах), впервые приступающих к размножению, поселяются не далее 10 км. от места рождения, 9 % — более чем в 100 км., 74 % старых особей обнаруживаются в районе кольцевания не далее 10 км.

В ГДР Г. Шонфельд показал, что в годы с высокой численностью обыкновенной полевки (основного корма некоторых хищных птиц) 64 % молодых сипух остаются в пределах 15 км. от места их рождения. Снижение же численности грызунов ведет к резко выраженной дисперсии и эмиграции молодых сипух. В Швейцарии было окольцовано 1254 птенца сипухи. Анализ возвратов кольцевания показал, что молодые птицы начинают оставлять территорию их родителей после того, как становятся самостоятельными. В годы повышенной эмиграции через 3–4 мес после рождения их обнаруживали на расстоянии нескольких сот километров от родного гнезда. Дисперсия начинается в сентябре и продолжается до середины ноября. Молодые, вылупившиеся раньше, расселяются в среднем дальше, чем поздно родившиеся. Некоторые особи эмигрировали более чем на 1000 км. (до 1600 км.). Направленность расселения случайна, хотя из-за Альп северо-восточное направление открыто больше, чем юго-западное. Сипухи избегают высоких горных районов, предпочитая открытые пахотные земли во время перемещений.

Для куриных птиц, подавляющее большинство которых ведут оседлый образ жизни, также характерно расселение молодых в первые месяцы после рождения, Дисперсию молодых луговых тетеревов изучали в штате Техас (США). Птиц отлавливали пушечными сетями, одевали портативные передатчики и следили за ними на протяжении всей осени и зимы. Одна особь за 5 сут. в декабре переместилась на 12 км., три других — всего на расстояние 2,5, 3,0 и 4,2 км. Взрослые птицы всю осень и зиму держались в пределах 3,4 км.

В Канзасе передатчиками пометили 24 молодых луговых тетерева. Слежение продолжалось на протяжении 119 сут. Дисперсия молодых начинается через некоторое время после окончательного распада выводка. 19 особей переместились на расстояние 1,6 км., 2 особи — на 4,8 км. Случаи гибели молодых приходились на дни повышенной двигательной активности. В провинции Альберта (Канада) молодые еловые граусы были помечены цветными ножными кольцами. Из 38 самцов 25 к зиме переместились на расстояние до 2 км. от границ участков летнего обитания. Остальные 13 самцов ушли за пределы района наблюдений. Расчеты показали, что вариации в дальности расселения у молодых самцов одного выводка достоверно меньше, чем у самцов из разных выводков.

Д. Киппи предполагает, что тенденция к расселению у данного вида определяется генетически. Радиопрослеживание А. Лансом одного выводка дымчатого тетерева показало, что с 1 по 6 сентября выводок прошел пешком 2,5 км. строго в одном направлении, не пытаясь обходить препятствия. Движение происходило днем, облачность на направленность не влияла. По окончании перемещения выводок в течение шести дней держался в одном месте, потом распался.

А. Годфрей и У. Маршалл исследовали распадение выводков и расселение молодых воротничковых рябчиков с помощью радиопередатчиков. Оба помеченных выводка распались 7 сентября, но птицы оставались на прежних местах еще неделю. Расселение молодых происходило в два этапа: один начинался 24 сентября, другой — 7 октября (в обоих случаях наблюдается связь с прохождением холодного фронта). Расселение началось синхронно. Беспорядочные до этого момента перемещения особей стали ориентированными в одном каком-то направлении. При расселении большую часть пути птицы шли пешком, В среднем особь за сутки перемещалась на 874 м. (максимум на 1740 м.). За 2–4 дня особи переместились на 1,5–8 км. После этого перемещения вновь стали беспорядочными.

Расселение канадских дикуш, по данным М. Шройдера, распадается на осеннюю и весеннюю фазы. Было проведено наблюдение за 41 самкой и 88 самцами, помеченными цветными кольцами или радиопередатчиками. Осенью молодые птицы расселялись на расстояние по крайней мере до 6 км. По данным радиопрослеживания, самки достоверно передвигаются на большее расстояние, чем самцы. По мнению автора, на дальность расселения влияло положение места зимовки по отношению к направлению перемещений после распадения выводков, а также сроки их распадения. Так как молодые самки в среднем передвигались дольше (сначала в составе выводков, а потом самостоятельно), то они оказывались на большем расстоянии от места рождения, чем самцы.

Дисперсию кедровок изучали в Швейцария Г. Мэттис и Л. Дженни. Взрослые птицы год от года лишь незначительно меняют свои территории. Случающиеся иногда зимой откочевки, вероятно, связаны с большой высотой снежного покрова. Молодые кедровки обычно покидают родительские территории и удаляются от них на расстояние до 85 км. Одновременных неурожаев орехов на больших территориях в Альпах в отличие от Сибири, где кедровка широко распространена, не бывает, поэтому не наблюдается массового выселения (инвазий) молодых птиц на большие расстояния (более чем на 1000 км.). При инвазиях сибирских кедровок подавляющее большинство птиц, вероятно, погибает, а оставшиеся в живых частично откочевывают обратно в районы выселения, поэтому настоящего расселения (с оседанием в новых районах и последующим гнездованием) обычно не происходит, хотя есть сведения, что массовое вторжение в 1977 г. сибирских кедровок в Финляндию и Швецию привело к появлению небольших колоний в центральных и западных частях Финляндии и некоторых городах Швеции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Вера Колочкова - Летят перелетные птицы [= Анино счастье] [litres, авторский текст]](/books/1067932/vera-kolochkova-letyat-pereletnye-pticy-anino-scha.webp)