Леонид Соколов - Почему перелетные птицы возвращаются домой

- Название:Почему перелетные птицы возвращаются домой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-02-005850-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Соколов - Почему перелетные птицы возвращаются домой краткое содержание

Книга посвящена одной из самых интересных и загадочных проблем орнитологии — проблеме верности перелетных птиц родине и дому. Чувство «верности дому» присуще самым разным животным — от насекомых до приматов, включая человека. Это чувство имеет инстинктивную основу и проявляется у особи в стремлении вернуться домой — в знакомое ей место после временного отсутствия. Для перелетных птиц «домой» может означать место рождения, гнездования, зимовки.

Для читателей, интересующихся проблемами биологии и орнитологии, а также для любителей природы.

Почему перелетные птицы возвращаются домой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Достаточно подробно мы исследовали формирование территориальных связей у зяблика. Зяблик является наиболее многочисленным видом, гнездящемся на Куршской косе. Для этого вида характерна высокая степень филопатрии. В первую очередь мы выяснили, к какому возрасту птицы покидают район рождения. Большинство (70 %) особей уходят из района рождения до 40-суточного возраста к 1 августа (см. рис. 17). Следовательно, связь с районом рождения у птиц, которые вернутся на следующий год для гнездования, должна образоваться до этого возраста. Далее мы обнаружили, что особи, которые покидают район рождения до 30-суточного возраста, в последующие годы достоверно хуже возвращаются (12 %), нежели птицы, находившиеся в нем до 40-суточного возраста (32 %). На основании этих данных мы пришли к выводу, что у молодых зябликов связь с районом будущего гнездования (он же район рождения) должна происходить у большинства особей в возрасте между 30-ми и 40-ми сутками в последнюю декаду июля до начала послегнездовой дисперсии.

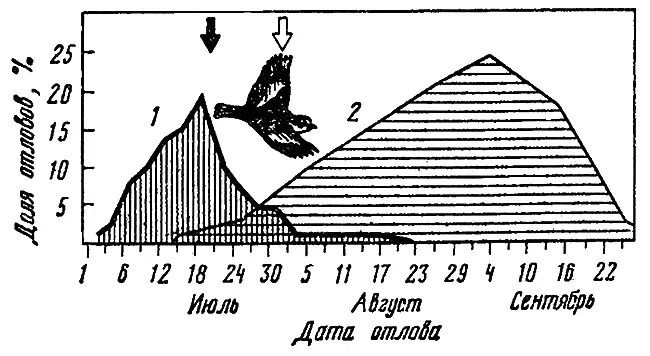

Рис. 28.Сроки отлета местных мухоловок-пеструшек (1) и пролета мигрирующих птиц (2) на Куршской косе.

Стрелки указывают дату, к которой из района рождения улетает 70 и 90 % местных птиц.

Важно было проверить этот вывод экспериментально. С этой целью был осуществлен ряд завозов молодых зябликов разного возраста (от 20 до 60 сут.), из района, где находится полевой стационар «Фрингилла», в небольшой изолированный дюнами лесной массив (около 1,5 км 2), который находился тоже на косе в 26 км. к северо-востоку от стационара. Предварительно мы выяснили с помощью кольцевания птенцов цветными кольцами и последующего слежения за их возвращением на следующий год, что практически нет обмена особями между этими двумя районами. Птицы, родившиеся в этих районах, возвращались в последующие годы только в свой локальный район. Всего нами было перевезено 127 молодых зябликов: 44 — в возрасте 20–30 сут., 36–40–45 сут., 22–46–50 сут. и 25 — более 50 сут. На следующий год в районе выпуска были обнаружены только птицы (9 %), выпущенные до 30-суточного возраста. Птицы, выпущенные в возрасте после 40 сут., вернулись в район рождения (соответственно 8, 9 и 4 %). Таким образом, результаты эксперимента подтвердили ранее сделанный нами вывод, что впервые связь с территорией будущего гнездования у зябликов образуется преимущественно в возрасте 30–40 сут.

Аналогично по данным ухода молодых птиц из района рождения и возвращаемости их в последующие годы были выделены наиболее вероятные сроки формирования территориальных связей у некоторых других воробьиных птиц, гнездящихся на Куршской косе: пеночки-веснички, ястребиной славки, славки-завирушки, зеленой пересмешки, белой трясогузки, сорокопута-жулана, обыкновенного скворца.

Установлению сроков образования территориальных связей у ряда перелетных птиц способствует тот факт, что нередко большую возвращаемость проявляют не те птицы, которые были окольцованы птенцами, а те, которые были помечены молодыми в послегнездовой период. Подобный эффект наблюдал, например, Е. Хаукиойя у камышевой овсянки в Финляндии. Кольцуя птенцов и молодых птиц в послегнездовой период, он обнаружил, что на следующий год птицы лучше возвращаются не в район рождения (2,5 %), а в район, где они были окольцованы в период постювенильной линьки с 16 июля по 25 августа (около 10 %). На основании этих данных автор пришел к выводу, что образование территориальных связей с районом будущего гнездования у этого вида происходит не на территории рождения, а, скорее всего, в местах концентрации их на линьку.

На формирование территориальных связей в период послегнездовой дисперсии у обыкновенной чайки указывает Я. А. Виксне. Кольцуя птенцов этого вида в Латвии на протяжении многих лет, он обнаружил, что птицы предпочитают впервые приступать к гнездованию в тех районах, куда они расселяются в послегнездовое время (см. гл. 4).

Интересно происходит запечатление района будущего гнездования у пурпурной ласточки в Северной Америке. Примерно через неделю после вылета взрослые птицы начинают изгонять своих и чужих детей из района рождения, чтобы, по мнению К. Брауна, молодые не запечатлевали район рождения как место своего будущего гнездования. Именно поэтому, считает Браун и Дж. Финлай, меньше чем 1 % окольцованных птенцами птиц встречено впоследствии в родной колонии, тогда как в соседних колониях (на расстоянии 5–16 км.) обнаружено около 8 % из помеченных птиц. Наблюдения показывают, что если молодым птицам дать возможность находиться в районе гнезда 10–15 дней после вылета, они могут запомнить его как место будущего гнездования.

М. Вольф, исследуя возвращаемость славок-черноголовок в Австрии, в последующие годы пришел к выводу, что связь с территорией будущего гнездования у этого вида устанавливается на начальном этапе ювенильной дисперсии. Причем у самцов несколько раньше, чем у самок, поскольку самцы, окольцованные молодыми, возвращаются лучше (14 %), чем самки (4 %). Взрослые же самцы и самки возвращаются в район прежнего гнездования в одинаковой степени (20 %).

Таким образом, у многих, если не у большинства перелетных птиц, становление территориальных связей с районом будущего гнездования приурочено к определенному возрасту преимущественно к 30–50 сут. У одних видов эти связи образуются в период, когда молодые еще находятся в пределах района рождения, а у других — после ухода их из района рождения, во время или после окончания послегнездовой дисперсии. Если связь с территорией у большинства молодых птиц образуется еще в районе рождения, то тогда они весной проявят высокую верность родине. Если же эти связи у них образуются после ухода их из района рождения, то тогда филопатрия будет отсутствовать. В этом случае они будут проявлять высокую верность другой, «неродной» территории, находящейся за пределами их района рождения.

Споры, которые возникают между исследователями относительно верности родине у перелетных птиц, вызваны в первую очередь тем, что они часто работают с разными видами, которые отличаются своими сроками образования территориальных связей. Достаточно небольших различий в соотношении времени ухода птиц из района рождения и времени становления у них территориальных связей, чтобы наблюдалось полное разнообразие в степени филопатрии у разных видов (рис. 3).

Выяснить сроки образования связи с территорией гнездования у видов, ведущих оседлый образ жизни, труднее, чем у перелетных птиц, поскольку они могут приступить к гнездованию в районе, где осели в послегнездовой период на зимовку. Поэтому в принципе молодые птицы у оседлых видов могли бы установить связь с районом будущего гнездования в любое время начиная с момента оседания их в послегнездовой период вплоть до начала гнездования весной. Однако детальные исследования послегнездового периода у некоторых оседлых видов свидетельствуют о том, что впервые связь с районом будущего гнездования у них образуется в раннем возрасте до начала зимовки, как и у перелетных птиц.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Вера Колочкова - Летят перелетные птицы [= Анино счастье] [litres, авторский текст]](/books/1067932/vera-kolochkova-letyat-pereletnye-pticy-anino-scha.webp)