Леонид Соколов - Почему перелетные птицы возвращаются домой

- Название:Почему перелетные птицы возвращаются домой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-02-005850-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Соколов - Почему перелетные птицы возвращаются домой краткое содержание

Книга посвящена одной из самых интересных и загадочных проблем орнитологии — проблеме верности перелетных птиц родине и дому. Чувство «верности дому» присуще самым разным животным — от насекомых до приматов, включая человека. Это чувство имеет инстинктивную основу и проявляется у особи в стремлении вернуться домой — в знакомое ей место после временного отсутствия. Для перелетных птиц «домой» может означать место рождения, гнездования, зимовки.

Для читателей, интересующихся проблемами биологии и орнитологии, а также для любителей природы.

Почему перелетные птицы возвращаются домой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

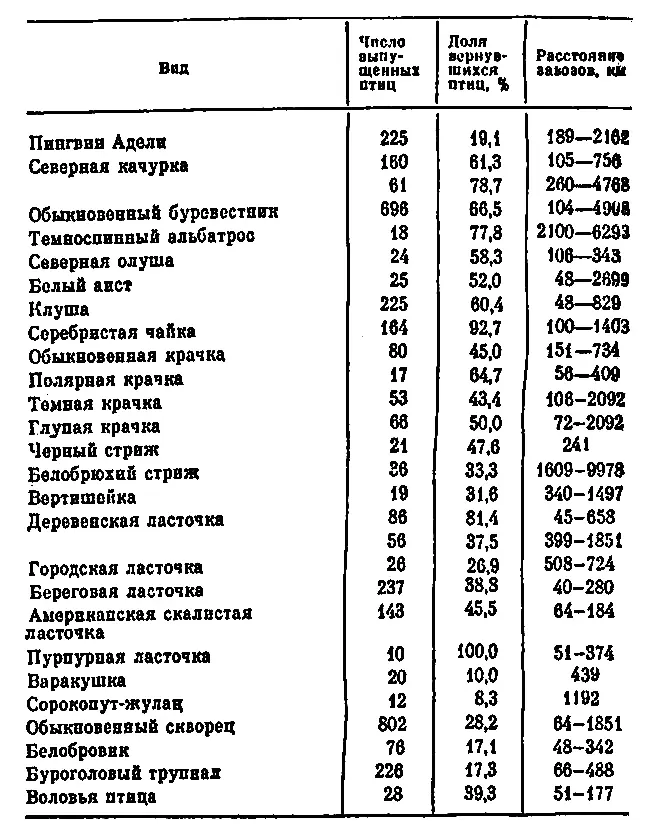

Таблица 1. Способность к хомингу у некоторых перелетных птиц в гнездовой период (по: Мэтьюз, 1955, Карри-Линдал, 1984).

Доля птиц, вернувшихся к гнезду, может существенно варьировать не только у разных видов, но и в разных выпусках птиц в зависимости от места, времени, погодных условий и т. д. Важно иметь в виду, что нередко эти различия указывают не столько на способность птиц к хомингу, сколько на разную степень мотивации (побуждения) их к возвращению. Об этом свидетельствует и относительно низкая скорость возвращения птиц (табл. 2), если учесть, что за час они могут пролететь 50–70 км. Часто при возвращении домой птицы передвигаются короткими перелетами, много времени тратят на кормежку, отдых и т. п. Летят они всего 1–2 ч. в день. Например, радиопрослеживание за семью большими американскими дроздами, снабженными передатчиками, проведенное К. Эйблом с коллегами в штате Нью-Йорк, показало, что выпущенные утром птицы (на расстоянии 6,5–17 км. от гнезда) сначала кружились у места выпуска, потом начали двигаться в направлении дома короткими перелетами (в среднем 2 км/день), преимущественно вечером. Днем они держались среди древесной растительности. Двигались как в ясную погоду, так и при сплошной облачности и даже дожде. Направление перемещений у них было четко ориентировано в сторону дома. Весь путь при таком медленном перемещении занял около недели. Вернулись только три птицы, остальные либо потерялись из зоны слежения, либо прекратили перемещения в 6 км. от места поимки.

В других случаях перевезенные птицы демонстрируют достаточно высокую скорость возвращения — от 14 до 60 км/ч. (табл. 2).

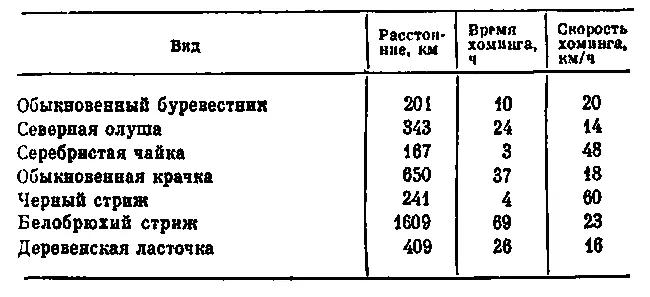

Таблица 2.Примеры быстрого хомингового полета птиц (по: Мэтьюз, 1955).

Иногда хоминговая скорость бывает удивительной, как, например, у черного стрижа, когда птица за 4 ч. преодолела 241 км., или у обыкновенного буревестника, когда 6 птиц пролетели 378 км. со скоростью 35–56 км/ч. А. Б. Кистяковский и Л. А. Смогоржевский, завозя деревенских ласточек и обыкновенных скворцов в районе Киева на разные расстояния (от 1 до 60 км.), выяснили, что скорость возвращения птиц с малых расстояний достоверно ниже, чем с более дальних. Например, с расстояний до 5 км. ласточки возвращались со скоростью около 6 км/ч., тогда как с 45 км. — около 24 км/ч. У скворца с расстояний до 5 км. скорость возвращения около 4 км/ч., а с расстояния 35 км. — 27 км/ч. Обычно скорость возвращения, а также доля возврата выше у тех птиц, которых завозили по одному и тому же маршруту несколько раз. По данным Кистяковского и Смогоржевского, средняя скорость хоминга у деревенских ласточек при первом завозе составила 16,5 км/ч., при последующих выпусках — 21–24 км/ч.

Рекордсменами сверхдальнего хоминга считаются морские птицы (альбатросы, буревестники, качурки). Так, темноспинный альбатрос, завезенный с о-ва Мидуэй в Тихом океане в штат Вашингтон (США) и на Филиппины, вернулся обратно с расстояния 5120 и 6400 км. Первое путешествие он проделал за 10 сут., второе — за 12. Обыкновенные буревестники, перевезенные с о-ва Скокхолм (Англия) в Бостон (США) на расстояние около 5000 км., вернулись назад к своим гнездам через 12 сут. С увеличением расстояния завоза доля вернувшихся птиц обычно падает. Более детальный анализ возвращаемости птиц с разных расстояний позволил выделить так называемую «мертвую зону», находящуюся у некоторых видов в пределах 50–200 км. от цели, из которой птицы возвращаются хуже, чем с более дальних и более близких расстояний. Было высказано предположение, что в этой зоне птицы не могут уже осуществлять ближнюю навигацию по знакомым ориентирам, но еще не имеют возможности использовать механизм дальней навигации. Однако последующие опыты, преимущественно на почтовых голубях, не подтвердили существование такой зоны.

Направление старта выпущенных птиц исследователи всегда старались регистрировать (с помощью бинокля), и это понятно. Ведь если птица сразу способна выбрать правильное направление «на дом», это может дать важную информацию о работе механизма навигации. Результаты, полученные разными исследователями, часто бывают довольно противоречивыми. В одних случаях птицы сразу берут правильное направление «на дом», в других показывают иное, иногда противоположное направление. Такую ориентацию, когда движение птиц при старте не направлено к дому, стали называть «нонсенс»- (бессмысленной) ориентацией. Г. Мэтьюз, анализируя феномен «нонсенс»-ориентации у кряквы, пришел к выводу, что суть этого явления состоит в единообразии стартовых азимутов, проявляемых при хоминге птицами одной популяции. Во многих случаях направления «нонсенс»-ориентации значительно отличаются от хоминг-азимутов (направления к дому), но всегда постоянны для определенного района. Они лишь незначительно изменяются под влиянием ландшафтных ориентиров, не являются следствием магнитной ориентации и лучше всего проявляются при ясной солнечной погоде.

Мэтьюз предполагает, что постоянство «нонсенс»-ориентации осуществляется путем коррекции солнечного азимута в течение дня. В ночные часы эта коррекция осуществляется в противоположном направлении по программе обратного перемещения солнца с запада на восток, которая предполагается у птиц (например, у уток). Некоторые авторы, в частности А. Б. Кистяковский, предполагают, что «нонсенс»-ориентация представляет собой компасную ориентацию, характерную для миграционного периода, поскольку ее направленность часто совпадает с направлением миграции исследуемых видов. Очутившись в незнакомой обстановке, птица, считает Кистяковский, проявляет то направление движения, которое привело ее на место гнездования. Однако другие исследователи, в частности В. Р. Дольник, с такой точкой зрения не согласны, поскольку азимут «нонсенс»-ориентации птиц не всегда совпадает с направлением их миграции. Возможно, что прямолинейный полет в определенном компасном направлении в первые минуты после старта отражает определенную стратегию поиска птицей каких-то факторов, например геофизических градиентов, которые позволят ей сориентироваться и выбрать правильное направление. Опыты с почтовыми голубями нередко показывают, что после старта в «ложном» направлении птицы меняют направление на «правильное». В. и Р. Вилтчко предполагают, что отклонения при старте у почтовых голубей связаны с особенностями местного распределения факторов, используемых для навигации.

В некоторых опытах с перелетными видами птицы сразу при старте выбирали правильное направление «на дом». Например, Н. Балдачини с коллегами в Северной Италии изучали стартовую ориентацию и хоминг у береговой ласточки. Всего с разных расстояний и в разном направлении от гнездовой колонии было выпущено 396 птиц. Каждая особь проверялась только один раз. На коротких дистанциях (менее 10 км.) птицы возвращались очень хорошо. Стартовые азимуты концентрировались вокруг направления на колонию. При выпуске ласточек на расстояние 28–126 км. на стартовую ориентацию сильно влияло существование у птиц предпочитаемого компасного направления на запад. С этих дистанций птицы возвращались лучше всего, когда направление к дому совпадало с предпочитаемым компасным направлением. Успешность возвращения варьировала от 22 до 85 %. Отмечено стремление птиц лететь в сторону типичных для вида стаций. Предполагается, что «правильная» стартовая ориентация ласточек с коротких расстояний в первую очередь объясняется знакомством птиц с топографическими ориентирами в пределах 10 км.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Вера Колочкова - Летят перелетные птицы [= Анино счастье] [litres, авторский текст]](/books/1067932/vera-kolochkova-letyat-pereletnye-pticy-anino-scha.webp)