Дмитрий Житенев - Про тайгу и про охоту. Воспоминания, рекомендации, извлечения

- Название:Про тайгу и про охоту. Воспоминания, рекомендации, извлечения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447485832

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Житенев - Про тайгу и про охоту. Воспоминания, рекомендации, извлечения краткое содержание

Про тайгу и про охоту. Воспоминания, рекомендации, извлечения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

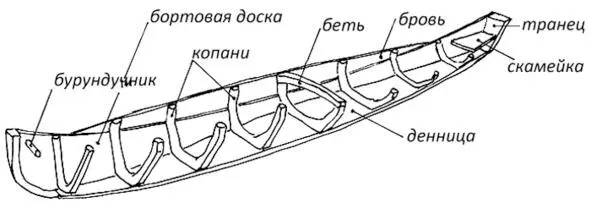

Борта ладят только из еловых досок. Это наиболее лёгкий и хорошо поддающийся сгибанию материал. На одну лодку идёт, как я уже сказал, три или пять досок шириной 20—25 см и толщиной не более дюйма (2—2,5 см). На трехдосковую лодку с каждой стороны гвоздями пришивают по одной доске, предварительно выструганной и подогнанной к пазу в деннице, а также в носу и корме. Доски прижимают к деннице и упругам специальным инструментом – натягом, очень похожим на тот, которым пользуются бондари. Чтобы доски при этом не лопнули и не сломались, их распаривают в тех местах, где изгиб наибольший (корма и нос). В дополнение их ещё надпиливают ножовкой с внутренней стороны лодки немного наискось, словно сетку наносят.

Устройство трёхдосковой лодки.

Третья доска распускается вдоль, и из неё выстругивают так называемые брови, надставки над бортами, для большей грузоподъёмности лодки, да и чтобы лодку не заливало на перекатах, где волна бывает довольно большой. Вот по числу этих трёх бортовых досок лодку и называют трёхдосковой или просто трёхдосковкой.

Интересно, что в самых верховьях Камы, всего в сотне километров к югу от Верхней Печоры лодки строят точно так же, только брови не ставят. Уклад жизни совершенно одинаков, что там, что здесь, а вот разница в строительстве лодок есть. Видимо, на тех речках перекаты значительно менее опасны, чем на Верхней Печоре.

На пятидосковую лодку (она больше и грузоподъёмнее трёхдосковки) ставят по две доски (всего – четыре) внахлёст и сшивают гвоздями, пробивая доски насквозь и загибая их с внутренней стороны. Прижимаются доски друг к другу тем же натягом. Ширина досок поменьше, чем на трёхдосковке. Пятая доска распускается на брови. На больших лодках для укрепления бортов ставят поперечную связь (иногда и на трёхдосковых). Называется эта деталь беть (или бедь?!).

В носу лодки, там, где сходятся бортовые доски, у верхнего края каждой сверлят по отверстию. В них вставляется поперечная палка (бурундук, или бурундучник), чтобы легче было вытаскивать лодку на берег. В корме перед транцевой доской – сиденье для моториста. Остальные сидят прямо на тёлдасе или на чём попало, но чем ниже, тем лучше. Тёлдас – это или просто доски на днище во всю его длину, либо специально сколоченные из тонких досок щиты, которые укладываются в промежутки между упругами.

Готовую лодку обязательно смолят сначала изнутри, а потом, перевернув, снаружи. Красить лодку масляной краской ни в коем случае нельзя, потому что под слоем краски древесина не «дышит», не сохнет, а потому очень быстро загнивает.

Все пазы снаружи конопатят просмоленной конопаткой. Для этого лучше всего подходят пряди от смолёного судового каната, троса. Проконопаченные стыки дополнительно заливают смесью расплавленных гудрона и смолы, да ещё проходят по ним раскалённой железкой.

Илычскую лодкутрёхдосковой не делают. Илыч река, куда более полноводная, чем Печора, хотя и считается её притоком. Лодки поэтому там грузоподъёмнее и больше размерами, шире. Иная поднимает до полутора тонн.

Илычская пятидосковка

Широкой денницы, как на печорских лодках, на илычских нет. Она заужена до ширины 15—20 см. Доски сшиваются не внахлёст, а встык, только в деннице вырезается паз для первой доски, и проконопачиваются очень тщательно. Упруги составные, потому что ширина лодки большая, а брови – шириной почти в доску, то есть 20—25 см. Доски изгибаются по упругам так, что первые от денницы (и левая, и правая) становятся днищем. Фактически это плоскодонка. Сама лодка значительно шире печорской и кажется довольно неуклюжей, но в ходкости, однако, ей не уступает.

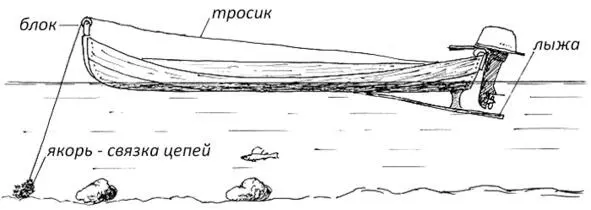

Интересная деталь. Илыч – река более глубокая, чем Печора, даже в низкую воду, но русло её изобилует большими камнями, которые к тому же и заметны плохо. Об них легко поломать винт, покалечить мотор. Для его защиты илычане придумали оригинальное приспособление, лыжу, которая прибивается к днищу лодки и предохраняет мотор и винт от поломки.

Лыжа и якорь на илычской лодке

Якорь на печорской лодке – простая четырёхпалая кошка. Он сварен из четырёх рогов (расстояние между концами 15—20 см), и стержня с проушиной для прикрепления цепи. Лучшая цепь (длина около 4—5 м) – талевая, от подъёмников. Она «мягче» любых других. Вместо якоря многие используют трак от тракторной гусеницы. Он никогда не зацепится намертво на дне, но держит лодку на месте не хуже якоря-кошки. Вообще, печорская лодка, да и илычская тоже, так хорошо обтекаемы, что нужно небольшое очень усилие, чтобы она стояла неподвижно даже на быстром перекате. Это свойство используют илычские рыбаки, ставя вместо якоря связку цепей различного калибра весом 5—8 кг на длинном тонком тросе. Он выведен через специальный блок к корме. Отпадает необходимость ходить по лодке из конца в конец, чтобы поднять якорь. Потянул за трос, не вставая со скамеечки у мотора на корме и можешь сменить место. Когда ловишь рыбу на перекате, это очень экономит и время, и силы.

Шест и весло

Всего каких-то полсотни, ну, может, немного поболее, лет тому назад главным движителем для лодок Верхней Печоры и Илыча был шест. Моторов практически не было. Местные жители, «поднимая» гружёные лодки вверх по реке, «на воду», как там говорят, добивались поразительных результатов. Мне рассказывали про одного рыбака коми, который в одиночку на шесте, то есть, толкая лодку шестом, проходил за день (около 15 часов) вверх по Илычу больше 150 км, а в лодке было центнера три! Пешеход бы за ним не угнался.

Шестнадо иметь в лодке, даже если она с мотором. Его делают из молодой ёлки диаметром у комля 6—8 см. Её надо выбирать в густом ельнике, несгонистую и без сучков по возможности. Стволик полностью не окоривают, а только делают пролысины, оставляя часть коры на стволике, он может потрескаться при сушке. Сушат не менее года, а затем сострагивают его до толщины 3—4 см. Чтобы удобно было держать шест и орудовать им, каждый ладит его по себе и своей руке. На нижнем конце иногда делают узкую лопасть шириной чуть более диаметра шеста наподобие весельной. Она не мешает толкаться, но помогает, когда надо гребануть, а весло далеко. Умный хозяин поставит на нижний конец шеста зако́ву, специальную железку, чтобы он не лохматился и не снашивался.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: