Юрий Лобанов - Уральские пещеры

- Название:Уральские пещеры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Средне-Уральское книжное издательство

- Год:1979

- Город:Свердловск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Лобанов - Уральские пещеры краткое содержание

Уральские пещеры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

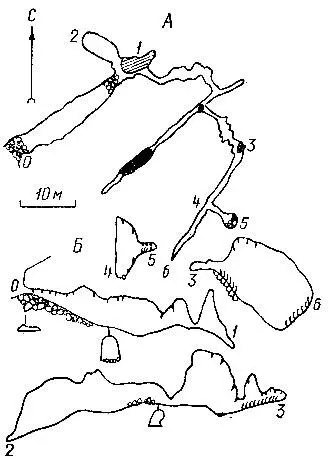

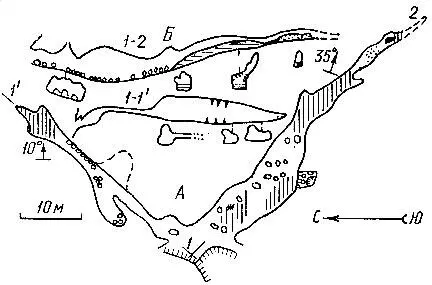

В том же районе в 1967 году экспедицией СГС открыта и обследована пещера Таравальская (рис. 21). Она находится в 5 км от деревни Старо-Усманова. Пещера расположена на правом склоне лога, врезанного в левый берег реки Таравал, приблизительно в 2 км от его устья. Расстояние от устья лога до впадения Тара-вала в Белую 1,5–2 км.

Рис. 21. Пещера Таравальская, Съемка СГС. 1937. Составили Ю. Логинов. Ю. Лобанов, Н. Сизова

Вмещающие пещеру породы — серые слоистые известняки, наклоненные (15°) на северо-восток. Вход в нее находится в небольшом скальном обнажении на высоте 7 м над дном лога. Входное отверстие представляет собой низкую щель, частично закрытую осевшей глыбой. Средняя ширина ходов пещеры 1 м, высота 5 м, общая протяженность галерей 135 м.

Пещера постоянно обводнена, в ее северо-восточной части есть несколько небольших озер глубиной до 1 м. Стены пещеры всегда влажные. Почти везде ее коренное ложе покрыто отложениями глыб и глины. Широко распространены натечные образования. В привходовой части встречаются сталактиты, натечная кора, гребни. Стены и пол в остальных частях пещеры покрыты натечной корой. На восточных участках полости из узких ходов стекают "ручьи" белого кальцита с активными гурами. В некоторых из них имеются пизолиты неправильной формы с шероховатой поверхностью. Кое-где вода в ванночках покрыта кальцитовой пленкой. На стенах одного из ходов встречены остатки толстой кальцитовой коры на высоте 0,6 м над полом.

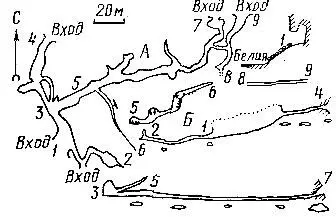

Близ деревни Иргизла в одном из оврагов-ущелий правого берега Белой находится пещера Журчащего ручья. В районе деревни река делится на два рукава. Ущелье расположено приблизительно в 2 км ниже по Белой от места их слияния. Пещера не видна с реки. Ориентиром служит большой грот, расположенный в правом склоне следующего ущелья. В районе пещеры склон правого берега удален на 300–400 м от ложа реки. Вход в пещеру находится на высоте приблизительно 50 м. К нему можно подойти, поднимаясь по дну ущелья, покрытому осыпью из глыб и щебня.

Рис. 22. Пещера Журчащего ручья. Съемка СГС, 1967. Составили В. Щепетов и Ю. Лобанов

Пещера состоит из двух галерей с независимыми входами, объединенными общей привходовой площадкой (рис. 22). На ее скальных бортах прослеживается разломная зона шириной 1 м. В 12 м от входа правой галереи вниз уходит лаз, забитый обрушившимися глыбами, из-под которых доносится шум ручья. На полу галерей — отложения влажной глины и щебня, в дальней части — песок и рыхлая сухая глина. Длина полости 100 м. На самом деле она много длиннее, так как выход ручья на поверхность расположен в сотнях метров от входа, у подножия берегового склона. Полость относится к подтипу горизонтальных пещер-источников. Обе ее галереи слегка повышаются от входа в глубину.

Пещера Муйнак-Таш (рис. 23) известна давно, однако сведений о ней в литературе почти нет. В 1970 году группа спелеологов под руководством С. И. Голубева картировала эту пещеру. Она находится в 5 км от деревни Акбута, на правом берегу Белой, в крыле синклинальной складки, слагающей понижающуюся и сужающуюся на северо-восток гору, расположенную между долиной реки и почти параллельным ей ущельем. Расстояние между ними по прямой 150 м. Вход находится в скале высотой 30 м недалеко от камня Сундук-Таш. Пласты слагающих скалу известняков наклонены (15–20°) на юго-восток.

Рис. 23. Пещера Муйнак-Таш. Съемка СГС, 1970. Составили С. Голубев, Н. Голубева, С. Труба

Пещера состоит из основной галереи, которая соединяет ущелье с долиной Белой, и перпендикулярных боковых галерей. В ущелье находятся два рядом расположенных входа в пещеру. С реки через один из трех входов можно проникнуть в галерею, параллельную долине реки и идущую по трещине бортового отпора. Основной вход, видимый с реки, представляет собой отверстие в скале, расположенное на высоте 20 м. К нему ведет щебеночная осыпь. Ходы пещеры представляют собой довольно широкие (в среднем 4 м), но низкие лазы, по которым приходится пробираться большей частью ползком; имеются, однако, и достаточно высокие галереи. Пещера относится к подтипу проходных речного типа.

Полость сухая. Пол почти везде покрыт щебнем и глыбами, значит, почти вся полость зимой промерзает.

В узких боковых ходах стены и пол покрыты натеками. Длина пещеры 525 м, средняя высота 2,5 м, площадь пола 1600 м 2, объем приблизительно 6000 м 3, коэффициент Корбеля 0,37, коэффициент объемной закарстованности 1,6 %.

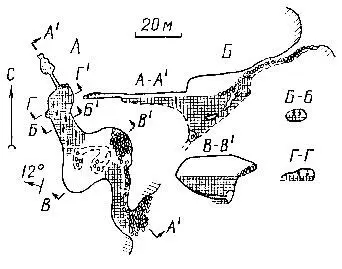

Пещера Ледяная-Липовая (рис. 24) находится на правом берегу Белой, напротив острова Липовый, в 6 км от хутора Сакаска. Вход в нее в береговом склоне на высоте 80 м над рекой. Он скрыт густыми зарослями и, несмотря на гигантские размеры, не виден с реки.

Рис. 24. Пещера Ледяная-Липовая. Съемка СГС, 1970. Составили С. Голубев, Н. Голубева, С. Труба

Пещера расположена в известняке, пласты которого наклонены (12°) на северо-запад. От входа широкий наклонный коридор длиной около 30 м (пол его покрыт щебеночной осыпью и льдом) ведет к обширному гроту, поперечник которого достигает 35 м. Свод грота ровный. Высота 7–8 м. Пол — гладкий ледник, покрытый в восточной части глыбовым навалом, спускающимся от входа. Центр ледника на глубину 12–15 м прорезает наклонный ход (для спуска необходима страховка).

Он образован, видимо, потоком талой воды, исчезающей в трещине на глубине 40 м от входа. В северо-западной части грот переходит в широкий коридор, заканчивающийся тупиком. Его стены и пол покрыты натечной корой и обвалившимися сверху сталактитами. Пещера может быть отнесена к мешкообразным полостям озерного типа; большую роль в ее формировании, по-видимому, играет коррозия известняка талыми снеговыми водами.

Основная достопримечательность пещеры — значительные отложения гидрогенного льда, образующегося за счет атмосферных осадков и талых вод. Минерализация его довольно высока (150 мг/л). Характерно, что температура воздуха в пещере в летнее время заметно ниже нуля (-3, -5°, в августе 1969 года); на своде сохраняется толстый (до 0,5 м) слой кристаллов льда.

В литературе упоминаний об этой пещере нет. Описание ее и съемка выполнены спелеологами СГС.

Летом 1972 года отделением спелеолагеря СГС под руководством А. В. Погорелого были открыты и в феврале 1973 года экспедицией той же секции (руковод. М. Т. Загидулин) исследованы две пещеры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: