Юрий Лобанов - Уральские пещеры

- Название:Уральские пещеры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Средне-Уральское книжное издательство

- Год:1979

- Город:Свердловск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Лобанов - Уральские пещеры краткое содержание

Уральские пещеры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

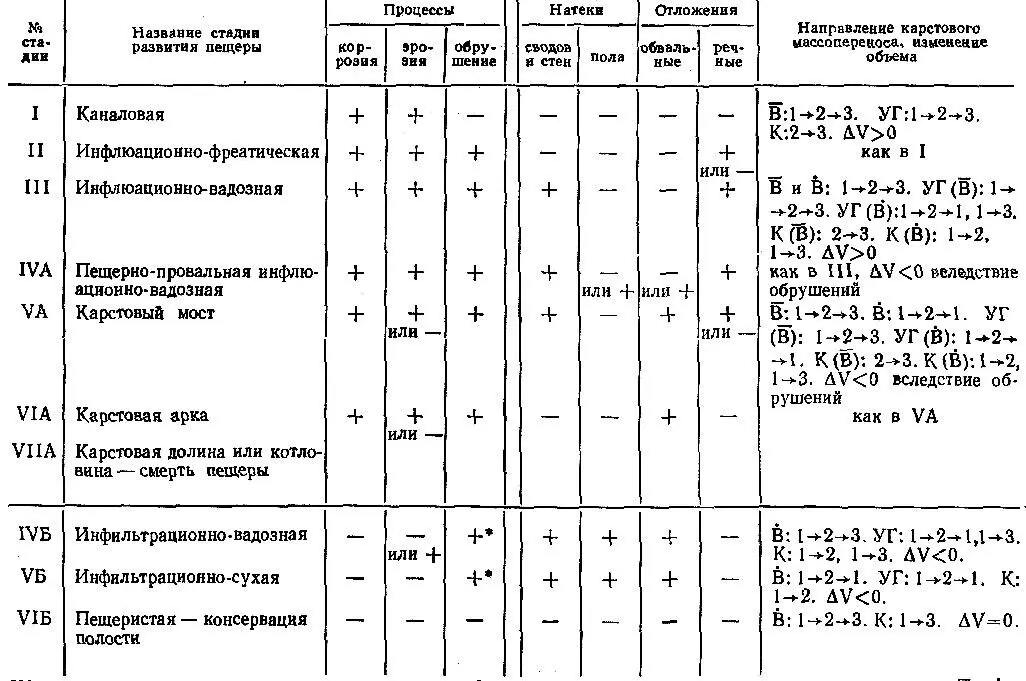

Какие стадии проходит в своем развитии карстовая полость в карбонатных породах

Вопрос о стадиях развития пещер — один из наиболее интересных в спелеологии. Его современное состояние отражено в схеме морфолого-гидрологической стадийности развития горизонтальных пещер с подземной рекой в карбонатных породах Г. А. Максимовича [15]. Новые сведения позволяют уточнить эту схему, чтобы иметь возможность описывать стадии развития полостей разных морфогенетических типов. Совершенно непохожие пещеры — узкий коридор с бурной рекой и лабиринт гротов со слабопроточными озерами должны находиться в одной и той же стадии развития, если карстовые процессы в них одинаковы. Несхожесть их определяется не разным "возрастом", а условиями их образования: положением в пространстве, структурными и гидрогеологическими обстановками. Морфологические и гидрологические особенности пещеры характеризуют скорее ее тип, чем стадию развития. Поэтому в новой схеме стадийности не будем определять стадии по этим признакам.

Л. И. Маруашвили (1970 г.) указал на необходимость резко отграничивать эволюционные ступени от случайно обусловленных отклонений и различать первостепенные и второстепенные явления в жизни пещеры, Примем поэтому, что смена стадий развития пещеры происходит тогда, когда кардинально меняются ее внутренние условия, характер и направление протекающих в ней основных процессов. К определяющим факторам отнесем следующие: изменение соотношения между расходом воды поверхностного водотока Qр и пропускной способности полости Qп(QP  Qп), смена типа питания пещерных потоков (инфлюационный, инфильтрационный) изменение характера и направления переноса с поверхности в полость и из полости на поверхность любого компонента, участвующего в обратимой реакции карбоната с углекислотой.

Qп), смена типа питания пещерных потоков (инфлюационный, инфильтрационный) изменение характера и направления переноса с поверхности в полость и из полости на поверхность любого компонента, участвующего в обратимой реакции карбоната с углекислотой.

Наши предшественники исходили из трещинной концепции спелеогенеза [27], по которой в полость при движении воды превращаются трещины. Поэтому первая стадия названа ими трещинной и соответствует, по Г. А. Максимовичу [15], раскрытию первичных трещин до 2 см. Вторая стадия щелевая, при раскрытии трещин до 50 см. Как показано выше, трещинную концепцию нельзя признать удовлетворительной, ведь она объясняет морфологию лишь узкого класса полостей — коррозионно-гравитационных, у бровки массива [9]. Если принять канальную концепцию спелеогенеза, то нужно отказаться от трещинной и щелевой стадий, которые чаще всего реально не существуют.

Первой стадией формирования пещеры является каналовая (таблица). Ей предшествует период, в течение которого в глубине массива образуется сеть каналов на пересечении трещин, вероятнее всего за счет коррозии смешивания. Это фаза первичного закарстования массива — от его поверхности до уровня удаленной дрены. Каналовая стадия начинается тогда, когда каналы достигают критических размеров (порядка 1 мм) и движущиеся по ним воды приобретают "инфлюационный" характер. Другим важным моментом является появление врезанных в массив речных долин, обеспечивающих активную циркуляцию вод от поноров к источникам. Верхний предел размера каналов в этой стадии ограничен условно десятками сантиметров, т. е. полость пока не доступна для человека. Ведущими процессами этой стадии являются коррозия и эрозия вмещающих пород агрессивными инфлюационными водами. Карстовый массоперенос направлен из глубины массива на поверхность к дрене. Гидрологическое условие развития полости на этой стадии Qp > Qп. Поэтому на участке донор — дрена происходит развитие "пучка" фильтрационных каналов с приблизительно одинаковым гидродинамическим сопротивлением. При малом значении h: l (например, в равнинных условиях) этот пучок распределен горизонтально, при большом h: l (в горах) — преимущественне вертикально. Все каналы полностью заполнены водой (фреатические, напорные условия).

Если расход воды в поверхностном водотоке значителен, фреатические условия сохраняются и после того, как полость увеличится до размеров, допускающих проникновение в нее человека. Это соответствует II стадии спелеогенеза — инфлюационно-фреатической. Теперь объем полости возрастает уже не только за счет коррозии и эрозии, но и вследствие обрушения сводов с образованием гротов в местах пересечения трех и более трещин. Объем обрушенных пород больше, чем монолитных, поэтому свободные объемы гротов образуются лишь тогда, когда упавшие глыбы растворяются в потоке. В противном случае обрушение прекращается вследствие подпора свода глыбовым навалом, как это было в пещере Шумиха. Во II стадии в пещере могут начать формироваться речные отложения из гальки, песка и глины, иногда значительной мощности.

Какие стадии проходит в своем развитии карстовая полость в карбонатных породах

Oбозначения:1 — поверхность массива; 2 — полость; 3 — поверхность у дрены; — направление массопереноса; В и В — вода инфлюационная и инфильтрационная соответственно; УГ — углекислота; К — карбонат; ΔV>0 — объем полости увеличивается, ΔV< 0 — уменьшается; запись К(В)г 1–2, 1–3 означает: перенос карбоната и к фильтрационной водой с поверхности массива в полость, где он частично откладывается в виде натеков, остаток выносится на поверхность к дрене; +*обрушение за счет сейсмичности.

Смена условия Qp>Qп на Qp

В III стадия, как и до нее, в сфере действия инфлюационных вод объем полости увеличивается, а вмещающие породы выкосятся из глубины массива на поверхность. Появляется, однако, и новый процесс. Инфильтрационные воды, проникая в пещеру, где парциальное давление углекислоты много ниже, чем в почве, отдают ее пещерному воздуху и формируют кальцитовые натеки на стенах и сводах. Выделившаяся углекислота с потоком воздуха выносится на поверхность. Таким образом, в III стадии идет также перенос карбоната с поверхности массива в его глубину. Однако вынос карбоната инфлюационными водами превышает его привнос инфильтрационпыми, и объем пещеры в целом увеличивается.

Дальнейшее развитие неглубоко залегающих пещер рассмотрено Г. А. Максимовичем [15]. Оно состоит из четырех последовательных стадий их разрушения с уменьшением объема (IVA-VIIA). Для пещерно-провальной стадии характерно обрушение свода в нескольких местах и вынос материала инфлюационными водами (Ищеевская пещера [12]). Две следующие стадии (карстового моста и арки) протекают при преимущественном участии процесса выветривания и атмосферной коррозии.

Глубоко залегающие пещеры развиваются иначе. После прекращения инфлюационного питания (углубление или отступление реки) начинается инфильтрационно-вадозная стадия развития полости (IVБ). Подземная река теперь питается за счет инфильтрационной капели. При этом резко меняется облик полости. Голая, лишенная каких-либо украшений пещера с совершенно одинаково изъеденными ребристыми стенами превращается в богато изукрашенную разнообразными натеками полость. Если карстовая система разветвленная, то расход реки в ее "низовьях" может быть большим, хотя отдельные притоки ее весьма маловодны (система Кутукского урочища). И те и другие полости находятся все же в одной стадии развития, поскольку условия протекания карстового процесса в них идентичны. Он заключается в осаждении из инфильтрационной воды кальцита, уменьшающего объем пещеры. Скорость процесса зависит от водопритока и от разности парциальных давлений углекислоты в растворе и в пещерном воздухе, т. е. от условий вентиляции полости [16]. Наиболее характерным аккумулятивным процессом в стадии IVБ является формирование гуров в русле потока.

Интервал:

Закладка: