Олег Лайне - На суше и на море 1985

- Название:На суше и на море 1985

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Лайне - На суше и на море 1985 краткое содержание

На суше и на море 1985 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При исполнении корробори и свершении ритуальных церемоний аборигены в целях самовыражения использовали различные формы искусства. Этим повышалась эмоциональность исполнения. В остальное время люди общались посредством обычной речи. Число разговорных языков было огромно и достигало, вероятно, шестисот. И все они имели общее сходство, за исключением, пожалуй, нескольких тасманийских языков. Австралийские языки не имеют родства с разговорными языками народов других континентов, и это обстоятельство, а также очевидность их древнего происхождения заставляют думать, что они возникали на территории самой Австралии. Они отличаются богатством семантики, то есть смысловых значений слов, а также словарного запаса, особенно применительно к окружающему миру природы. Чтобы понять любой из этих языков, необходимо хорошо знать уклад жизни и образ мышления аборигенов.

Поскольку все существовавшие языки были разговорными и не было ни одного письменного языка, общение аборигена вне своего племени часто было затруднительным. Посланческие жезлы, употребляемые для связи между племенами, в действительности не несли реальной информации, изображенной знаками, а просто помогали опознавать гонца, имевшего определенные полномочия. Для преодоления языкового барьера часто прибегали к языку жестов, который насчитывал множество сигналов и эффективно использовался. Иногда участвовали только пальцы, в других случаях — мимика, в третьих — движения тела. Язык жестов — сигналов мог использоваться и для внутриплеменных связей при обмене секретными сведениями между членами группы, а также для подачи сигнала на охоте. Эти средства позволяли вести важные «переговоры». Применялась также и другая форма связи — дымовыми сигналами, которые, подобно посланческим жезлам, не передавали реальной информации, а, расположенные в определенном порядке, сообщали о месте лагеря и были особенно полезны во время охоты. Люди, не принадлежавшие к данному племени, могли пользоваться ими для объявления о своем присутствии на «чужой» территории.

Существовали и другие самобытные средства самовыражения австралийских аборигенов, обобщая, мы называем их «изобразительное искусство». Этот термин относится преимущественно к технике резьбы по дереву, а также нанесению орнамента на деревьях, скалах, земле. Реже встречались рисунки на кожном покрове и лепка из пчелиного воска. Аборигены в своем искусстве отражали сцены повседневной жизни, но самое богатое вдохновение они черпали в мифах, тотемических верованиях. Они как бы наяву переживали все события, то есть видимыми средствами связывали себя с миром духов. Такое восприятие максимально приближало их к своим духовным героям, явлениям окружающей природы, на которую они стремились воздействовать. Искусство аборигенов в большинстве случаев было целенаправленным: оно передавало идеи, а не просто «фотографировало». Когда абориген благоговейно освежал священный наскальный рисунок, он как бы возрождал его могущество и соприкасался с мистическим миром. Изображая охоту на эму, он пытался повлиять на ее результаты.

Изобразительное искусство было глубоко символичным по своей форме. Оно не передавало полного сходства с оригиналом, поэтому многие узоры и рисунки кажутся людям другой культуры лишенными всякого смысла. Однако оно имело скрытое значение, доступное пониманию только посвященных. Линии и рисунки, нанесенные охрой, могли якобы увеличить действительное количество растений и животных. Выцветшие, оставленные без должного присмотра рисунки могли вызвать прекращение дождей, неудачи в добывании пищи и даже призвать смерть.

Численность предметов изобразительного искусства различных форм колебалась в разных районах континента. В Тасмании их было, по-видимому, создано очень мало, ибо сохранилось лишь несколько наскальных резных рисунков и изображений на коре. В более сухих областях их число еще скромнее и они не отличались разнообразием, возможно, потому, что местные аборигены постоянно кочевали в поисках пищи. Однако и здесь аборигены вырезали рисунки на земле, скалах и коре, украшали оружие, разрисовывали тела для ритуальных церемоний. В Восточной Австралии наскальная живопись имела внушительные размеры по площади. Этот район славился также резьбой на деревьях, рисунками на земле, выполненными для обряда посвящения. И наконец, в Северной Австралии искусство просто процветало.

Наибольшей выразительностью отличалось изобразительное искусство на полуострове Арнленд. Здесь аборигены не жалели времени для украшения церемониальных предметов, для резьбы и создания цветных рисунков на поверхностях скал и деревьев, создав своего рода шедевры творчества. Кроме того, были так называемые рентгеновские картинки, где наряду с внешним видом животных изображались их внутренние органы, а также высокохудожественные декоративные рисунки на коре, часто украшавшие внутреннюю часть хижин, с использованием сюжетов культа данного района.

Итак, обзор духовной культуры аборигенов позволяет нам характеризовать их общество как стабильное, хорошо организованное, религиозное, с развитой эстетикой. Что можно еще добавить? Правильно ли понимают этот мир неаборигены? Хорошо ли адаптировались аборигены к окружающей среде? Что дала им их изоляция от других обществ — преимущества или ущерб? Можно ли вообще считать их людьми «каменного века»? Были ли они счастливы? Все эти и другие подобные вопросы невольно приходят на ум, когда размышляешь об обществе австралийских аборигенов.

Все они требуют тщательного осмысления. Ответы могут быть разные. Тем не менее очевидно одно: многое из того, что существовало в их обществе к началу европейской колонизации, исчезло безвозвратно. Причины можно найти в событиях, последовавших после начала проникновения европейцев в 1788 году, когда уже сложилась многовековая культура коренного населения Австралии.

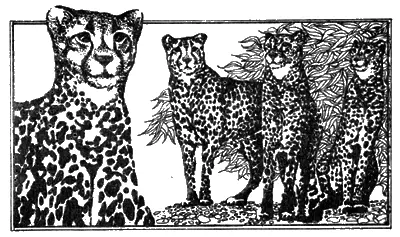

НАША «КРАСНАЯ КНИГА»

Игорь Сосновский

СУДЬБА ПЯТНИСТОГО «СПРИНТЕРА»

Очерк

Фото Л. Штейнбак

Худ. В. Горячев

На 505-м километре автомобильной магистрали Москва — Ленинград пятнистый «спринтер» занемог. Пришлось прикладывать к затылку холодный компресс, брызгать на «лицо» воду, применять нашатырный спирт, проветривать «салон» и выводить «Чико» на ветерок. Окончилась эта «пауза» в пути благополучно: приболевший обрел свой первоначальный облик, и остальные 200 километров до города на Неве мы с ним продремали в обнимку на мягкой сенной подстилке. Читатель в недоумении, о ком идет речь, о чем? Не будем интриговать, откроем все кавычки вступления. Вот что сообщала 12 августа 1965 года газета «Вечерняя Москва»: «Сегодня утром из ворот Московского зоопарка выехала автомашина и взяла курс на Ленинград. В машине два пассажира: директор зоопарка И. П. Сосновский и его спутник… гепард Чико — великолепный зверь, напоминающий одновременно и тигра и собаку. 13 августа в городе на Неве состоятся торжества, посвященные столетию со дня основания «живого музея», и Чико будет передан Ленинградскому зоопарку».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: