Вячеслав Пальман - На суше и на море 1979

- Название:На суше и на море 1979

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Пальман - На суше и на море 1979 краткое содержание

На суше и на море 1979 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Продолжая разговор о море, следует отметить, что многие обитающие в нем организмы обладают способностью концентрировать те или иные элементы. Моллюски накапливают медь, медузы — свинец, цинк и олово, лангусты — кобальт. Есть концентраторы ванадия, стронция, никеля, урана, молибдена и других металлов. В бедной минеральными ресурсами Японии уже сейчас налажено получение ванадия из асцидий — морских животных, ведущих неподвижный образ жизни. Возможно, в будущем на морских мелководьях возникнут «фермы» для выращивания «живых руд» — организмов-накопителей, поглощающих элементы, рассеянные в океане. С помощью селекции человек сможет еще более увеличивать такую способность этих организмов.

Каким образом организмы накапливают элементы, имеющие ничтожные концентрации в морской воде? Пока это неизвестно. Но, когда тайна будет раскрыта, очень возможно, что принципы действия живых концентраторов будут использованы в технических устройствах.

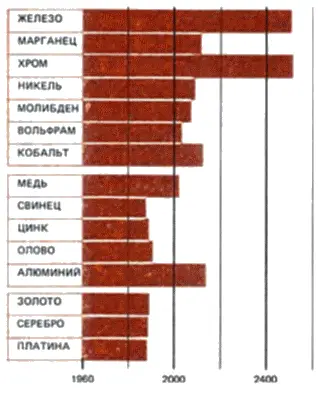

Наступит, вероятно, и черед внеземного минерального сырья. Артур Кларк в книге «Черты будущего» прогнозирует добычу полезных ископаемых в космосе с 2030 г. То, что пишут сейчас о практическом осуществлении этой идеи, напоминает страницы фантастического романа. На астероидах роботы плавят руду с помощью солнечных печей. Ракеты доставляют громадные слитки на околоземную орбиту. Там их вновь переплавляют, вводят в них газ и превращают в легкие пористые пеноблоки. Такие пеноблоки можно мягко приводнять в океане — они не утонут. Остается отбуксировать их с помощью морских судов в те или иные пункты для дальнейшей переработки… Конечно, сейчас трудно поручиться, что все будет именно так. Таким образом, исчерпание рудных залежей на материках вовсе не приведет к «металлическому голоду». Использование новых источников сырья, прежде всего океанических, и новая технология позволят преодолеть возникающие трудности.

Теперь о другой проблеме о влиянии металлургической промышленности на природную среду. Сейчас металлургия относится к числу наиболее «грязных» отраслей экономики. Облака дыма из высоченных труб — привычная деталь индустриального пейзажа, зримый символ загрязнения окружающей среды. Загрязнения не знают государственных границ и разносятся на многие сотни километров. «Кислые дожди» в Скандинавии погубили рыбу во многих озерах, угнетающе действуют на деревья, ускоряют коррозию. Все это — прямой результат выделения в атмосферу больших количеств двуокиси серы при сжигании десятков миллионов тонн угля в промышленных районах Великобритании, ФРГ, Франции и других западноевропейских стран.

Газы, выходящие из плавильных печей, содержат железо, марганец, ртуть, свинец, мышьяк… Поэтому при выплавке цветных металлов потери продукции могут составлять от 5 до 20 %. Но беда не только в этом. Тяжелые металлы токсичны, и их рассеивание в окружающей среде не безвредно для органического мира. Замечено, что в окрестностях металлургических заводов заметно падает урожайность сельскохозяйственных культур, например овса, ячменя и пшеницы — на 20–30 %, свеклы — на 35 %, картофеля — почти вдвое.

Естественно, что для человека небезразличен уровень содержания микроэлементов в воздухе, воде и пище. В середине XX в. мир узнал новые болезни: «минамата», вызванную высоким содержанием ртути в пище, и «ита-ита», обусловленную кадмиевой интоксикацией. Они были впервые описаны в Японии, где уровень промышленного загрязнения весьма высок.

Однако есть возможность свести к минимуму техногенные загрязнения, связанные с производством металлов. Известна замечательная способность многих видов микроорганизмов избирательно концентрировать те или иные элементы. Это свойство в сочетании с необычайной скоростью размножения простейших открывает заманчивые перспективы разработки принципиально иного способа добычи металлов. В течение тысячелетий человек плавил руду. Металл рождался из огня. При новом способе, который носит название микробиологической гидрометаллургии, металл рождается из воды. Измельченную руду погружают в раствор — питательную среду, заселенную микробами-«старателями», которые тотчас принимаются за работу.

Уже сейчас микробиологическими методами получают медь, уран, цинк и мышьяк. В США около 10 % меди добывают микробы. Причем новый метод оказался вполне рентабельным — 1 т меди обходится приблизительно в 1000 долл., а цены на нее на мировом рынке составляют 1400 долл, за 1 т. На очереди — испытания такого метода добычи марганца, висмута, свинца, сурьмы, германия и даже золота. При экспериментах в Иркутском институте редких и цветных металлов бактерии за 20 часов извлекли и перевели в раствор треть золота, содержащегося в породе. Вполне возможно микробиологическое получение никеля, молибдена и титана.

По сравнению с методами «горячей» металлургии бактериальное выщелачивание отличается гораздо более полным извлечением металлов — микробы-«старатели» «трудятся» очень тщательно. Поэтому новый метод особенно аффективен при использовании бедных руд, которые раньше было невыгодно разрабатывать. В переработку могут быть пущены отвалы, «хвосты» обогатительных фабрик, отходы производства — каменноугольные шлаки и зола. Новый метод незаменим при очистке промышленных сточных вод.

В будущем совершенно изменится сам характер производства металлов. Не станет подземных разработок, шахт, штреков, карьеров, отвалов пустой породы — бактериальный раствор будет циркулировать по трубам, омывать разрыхленные взрывами рудные тела и обогащаться ископаемыми. Уйдут в прошлое клубы дыма и выбросы доменных газов, загрязняющих воздух. Металлургия будущего станет безвредной.

Конечно, полная перестройка производства потребует колоссальных расходов. Американский ученый Барри Коммонер подсчитал, что в течение последней четверти XX в. человечество должно израсходовать для этого 2 трлн. долл. — по 80 млрд. долл, ежегодно. При всей громадности этой цифры она оказывается, однако, не такой уж большой по сравнению с военными расходами, которые во всем мире превысили 300 млрд, долл, в год. Это значит, что борьба за чистоту и здоровье нашей планеты объективно сливается с борьбой за мирное сосуществование, разоружение и сотрудничество.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: