Геннадий Невельской - Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России

- Название:Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дрофа

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-06890-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Невельской - Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России краткое содержание

Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Через 10 лет после этого, именно в 1793 году, в Татарский залив пришел английский мореплаватель капитан Браутон. Он пришел туда на бриге, сидевшем в воде всего 10 футов (Зм), и, пользуясь тем, что для брига не требуется значительной глубины, хотел непременно пройти из залива Де-Кастри в реку Амур и Охотское море. Он пошел по пути Лаперуза, поднялся к северу далее этого последнего на 6 миль (11 км) и, встретив там глубину около 2½ сажен (4,5 м), встал на якорь; но, несмотря на такую малую глубину пролива, отделявшего Сахалин от материка, он не видел, и ему казалось, что оба берега сливаются и образуют огромный залив. Канал же, по которому он шел, оканчивался мелью, образующей у сахалинского берега залив около 3 миль ширины. Отсюда Браутон послал на шлюпке помощника своего Чапмана для окончательного исследования видимого им к северу пространства. Чапман, возвратясь на бриг, объяснил, что хотя между мелями он и находил значительные глубины, но эти глубины отрывочные, ибо он, следуя по ним, постоянно упирался в сплошную мель, тянувшуюся от Сахалина к западу и соединявшуюся с материковым берегом. Эти обстоятельства заставили Браутона оставить свое намерение и сделать, как и Лаперуз, то же самое заключение, то есть что Сахалин — полуостров и что вход в реку недоступен для мореходных судов, ибо устье ее заперто мелями.

В 1803 году наше правительство поручило И. Ф. Крузенштерну {23} 23 Крузенштерн Иван Федорович (1770–1846) — адмирал, начальник первой русской кругосветной экспедиции на кораблях «Надежда» и «Нева». Описание путешествия и атлас Крузенштерна были одним из великолепнейших изданий своего времени.

описать северо-восточную часть Сахалина, юго-западный берег Охотского моря, лиман и устье реки Амура. Крузенштерн в 1805 году, описывая северо-восточный берег Сахалина около параллели 52° северной широты, встретил на пространстве более 10 миль (18,5 км) к северо-востоку от Сахалина признаки бурунов и сулоя {24} 24 Сулой — волнение в море, образуется в таком месте, где в условиях небольших глубин встречаются течения противоположных направлений; при столкновении возникают беспорядочные всплески, завихрения, и вода словно кипит, никуда не двигаясь. Попавшие сюда парусники подвергаются опасности быть выброшенными на мель и затем быть разбитыми на ней волнами.

. Затем, обогнув северную оконечность Сахалина и следуя отсюда к лиману реки Амура, 13 августа того же года он увидел между Сахалином и материковым берегом пролив около 6 миль ширины; приняв его за канал, идущий из реки Амура, он направился в него. Дойдя до глубины 6 сажен (11 м) и не решаясь на судне продолжать путь далее, Крузенштерн лег в дрейф и для исследования к югу послал на шлюпке лейтенанта Ромберга с приказанием, чтобы он, достигнув видимого мыса на Сахалине, шел от него с промером, поперек канала, к материковому берегу. Ромберг, возвратясь на транспорт, донес Крузенштерну, что по причине сильного течения от юга он не мог подойти к мысу ближе 3 миль, что он нашел там глубину 4 сажени (7,3 м) и что глубина уменьшилась до 3V2 сажен (6,5 м), откуда он и возвратился, не достигнув противоположного Сахалину материкового берега. Вода, взятая с этого места Ромбергом, оказалась пресною. Видимый на Сахалине мыс Крузенштерн назвал мысом Головачева, а противоположный ему на материковом берегу — мысом Ромберга. Этим И. Ф. Крузенштерн окончил свои исследования Амурского лимана с севера. «Сильные течения, встреченные мною в этих местах, — говорит Крузенштерн, — опасения, чтобы дальнейшими исследованиями не навлечь подозрение китайского правительства и тем не повредить кяхтинской торговле, и, наконец, опасение, чтобы не столкнуться с китайской силой, наблюдавшей за устьем реки Амура, о чем предупреждали меня на Камчатке [5] Подобные сведения в Камчатке, вероятно, были основаны на сведениях, полученных Владыкиным в Пекине в 1756 году о китайской флотилии и четырехтысячном экипаже, оберегающем будто бы устье Амура.

, были причиной того, что я не в точности исполнил данные мне инструкции». Оставив дальнейшие исследования лимана, Крузенштерн пошел в Петропавловск и оттуда в Кронштадт.

Из этой своей описи Амурского лимана и из описей Лаперуза и Браутона И. Ф. Крузенштерн решительно заключил:

а) что нет никакого сомнения в том, что Сахалин — полуостров, а потому и плавание из Татарского залива в Амурский лиман невозможно;

б) что Амурский лиман усеян мелями;

в) что устье реки Амура должно весьма близко находиться к мысам Головачева и Ромберга;

г) что прибой и сулой, замеченные у восточного берега Сахалина под 52° северной широты, должны означать бар какой-либо большой реки или одного из рукавов реки Амура, и, наконец,

д) что на берегах Сахалина и Татарского залива нет гавани [6] Поэтому на всех морских картах до 1857 года показывали Сахалин полуостровом, а берега Татарского залива — прямыми, скалистыми и неприступными.

.

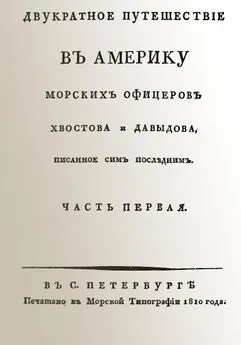

За Крузенштерном в 1806 году по распоряжению полномочного посла Резанова были посланы к Курильским островам и к южной оконечности Сахалина лейтенанты Хвостов и Давыдов. Офицеры эти, придя в залив Анива, вследствие секретных приказаний Резанова оставили там для заявления о занятии русскими Сахалина 5 матросов. Эти матросы впоследствии перешли на реку Тымь, где жили оседло, и последний из них, Василий, умер в 1847 году. На пути из Анивы Хвостов и Давыдов шли вдоль восточного берега Сахалина и осмотрели его. Во время пребывания их на Сахалине там не было ни одного японца, и туземцы говорили им, что японцы к ним не ходят, что они никому ясака не платят [7] Сведения об экспедиции Шельтинга к Сахалину и рапорт Хвостова и Давыдова начальнику Охотска от 10 октября 1806 года я видел в архиве Охотского порта.

.

Судя по этим данным и по сведениям о посещении Сахалина Шельтингом {25} 25 Шелыпинг Алексей Елиазарович (род. в 1717 г.) — участник 2-й Камчатской экспедиции Беринга. К шестнадцати годам (в 1732 г.), имея уже практический опыт плавания на судах военно-морского флота, получил назначение в отряд Шпанберга. В Охотск прибыл в 1738 г. и там принял командование над ботом «Св. Гавриил», на котором и плавал к берегам Японии. В 1741 г. на дубль-шлюпке «Надежда» совершил плавание к устью реки Уды и описал берега Охотского моря, а в 1742 г. находился при описи реки Амура.

, оказывается, что русские были первыми из европейцев, подходившими к Сахалину; они описали почти все берега его и, наконец, были первыми поселившимися на Сахалине.

Эти факты знаменательны для России в том отношении, что они представляют бесспорное право России на обладание Сахалином [8] Буссе {111} в описании Сахалинской экспедиции, а равно и некоторые другие личности {112} не признают за Россией права на обладание Сахалином, выставляя против этого то, что экспедиция, совершенная Хвостовым и Давыдовым, не признана будто бы правительством. Но здесь все они жестоко ошибаются, забывая, что правительство протестовало только лишь против грабежей и насилий, произведенных в эту экспедицию Хвостовым и Давыдовым на Курильских островах, принадлежавших Японии, но оно никогда не отвергало фактов, дававших нам право на владение Сахалином, потому что русские первые описали его берега: именно Шельтинг в 1742 году и Хвостов и Давыдов в 1806 году; русские также заняли Сахалин в 1806 году, когда еще японцев там не было. Эти факты наше правительство признало и не отвергало никогда, следовательно, и оставило за собою право на обладание островом Сахалином.

.

Интервал:

Закладка:

![Павел Кольцов - Крайний Герой России [СИ]](/books/1064618/pavel-kolcov-krajnij-geroj-rossii-si.webp)