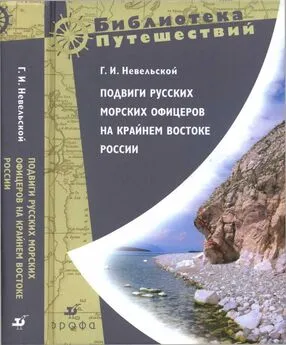

Геннадий Невельской - Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России

- Название:Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дрофа

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-06890-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Невельской - Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России краткое содержание

Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

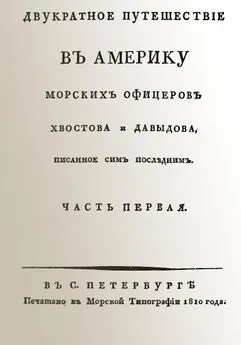

Действия наших моряков на отдаленном Востоке с 1849 по исход 1855 года, то есть со времени прибытия в Амурский лиман военного транспорта «Байкал» до времени перенесения из Камчатки на устье реки Амура (в Николаевск) Петропавловского порта и сосредоточения здесь нашей эскадры, находившейся тогда в Восточном океане {1} 1 Восточный океан — наименование Великого, или Тихого, океана в XVIII — первой четверти XIX в.

, имеют непосредственную связь с событиями, совершившимися на реке Амуре с 1643 по 1689 год, и различными затем экспедициями, являвшимися в Охотское море и Татарский залив {2} 2 Татарский залив — с конца XVIII в. считалось, что Сахалин перешейком соединен с материком. В настоящее время — Татарский пролив.

, а потому, чтобы уяснить всю важность упомянутых действий, составляющих основание к утверждению за Россией Приамурского и Приуссурийского краев с островом Сахалином, необходимо представить краткий обзор всех предшествовавших 1849 году событий, совершившихся на отдаленном Востоке, и их последствия. Эти события в главных чертах таковы.

В первой половине XVII века отважная вольница русских искателей добычи распространила владения России до прибрежьев Охотского моря. На реке Лене явились остроги

Киренский и Якутский, а на реке Уде — Удский. Здесь-то в 1639 году русские узнали от тунгусов о существовании по южную сторону гор больших рек: Джи (Зеи), впадающей в Шилькар (Амур) {3} 3 Амур — самая большая из впадающих в Охотское море рек. Под именем Амура сейчас понимают только ту часть реки, которая начинается от места слияния рек Шилки и Аргуни. Употребляемое Г. И. Невельским название реки — Шилькар принадлежит тунгусским племенам среднего течения Амура.

, которая, в свою очередь, впадала в Шун-гал, или Сунгари-Ула (Сунгари), и что в Шунгал вливается большая река Амгунь, по которой живут тунгусы; что к ним наткисы {4} 4 Наткисы (ноткисы) — маньчжурско-тунгусское племя, обитавшее в среднем течении Амура.

привозят с Шунгала хлеб и разные материи и рассказывают, будто бы на реках Джи и Шилькаре живут дучеры {5} 5 Дучеры (дючеры) — монгольское племя, жившее к востоку от реки Бурей, а также в пределах Зейско-Буреинской равнины.

и дауры {6} 6 Дауры — монгольское племя. Когда русские впервые появились в XVII в. на Амуре, дауры занимали значительную часть левобережья Амура в бассейнах Зеи и Бурей, а также правобережья — Сунгари и Уссури. Дауры были одним из первых оседло живших в Сибири племен, с которыми встретились казаки; дауры занимались в основном земледелием.

, занимающиеся хлебопашеством; что у них много скота, материй и серебра и, наконец, что вся страна по Шилькару, Джи и Шунгалу изобилует пушными зверями. Этих известий было достаточно, чтобы двинуть нашу вольницу в те неведомые и далекие страны. По распоряжению якутского воеводы Петра Петровича Головина в июне 1643 года была снаряжена туда партия из 130 человек вольницы, казаков и промышленников под командою казака Пояркова {7} 7 Поярков Василий Данилович — российский землепроходец XVII в. В 1643–1645 гг. руководил отрядом, который впервые проник в бассейн реки Амур, открыл реку Зея, Амурско-Зейскую равнину, среднее и нижнее течение реки Амур до устья. Собрал ценные сведения о природе и населении Приамурья.

. Поярков, следуя из Якутска по Лене, повернул в Алдан и, достигнув устья реки Учура, направился по этой реке и по ее притоку Гонаму. Здесь застали его холода; он бросил свои лодки, с 90 охотниками из команды перевалил на лыжах по глубокому снегу через Становой хребет и, таща за собою на салазках провиант и оружие, вышел к вершине реки Брянты {8} 8 Брянгпа — одна из крупных правых притоков реки Зеи в пределах Верхне-Зейской котловины.

. Следуя по этой реке и по Джи (Зее), Поярков со своею вольницей к весне 1644 года достиг Шилькара (Амура), имея на пути по Зее неоднократные стычки с туземцами. Затем Поярков направился на лодках вниз по Амуру и, пройдя щеки, где река прорывает горы, вступил в реку Шунгал [1] Часть реки Амура от устья Сунгари до лимана называлась туземцами и китайцами Шунгалом. Они считали эту часть продолжением Сунгари (Шунгала).

(Сунгари). Эту последнюю он принял за продолжение Шилькара, а потому Шилькар и часть Шунгала названы им одним именем Амур. Следуя далее, он достиг ее устья, где у гиляков близ Амгуни основал острог и остался в нем зимовать.

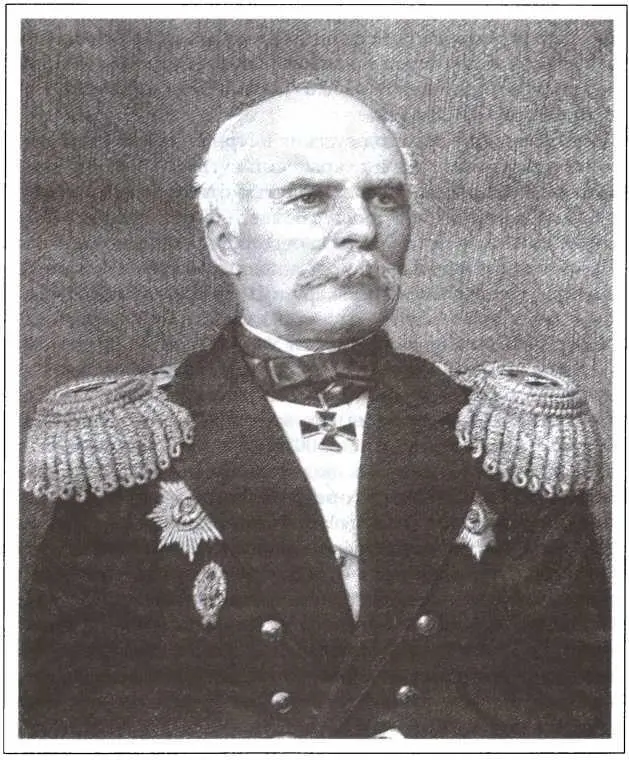

Геннадий Иванович Невельской (1813–1876)

Подчинив гиляков России и собрав с них ясак: 12 сороков соболей и 16 собольих шуб, он, с открытием навигации 1645 года, пустился к северу, вдоль берега Охотского моря. Три месяца Пояркова носило на льдах по морю и наконец выкинуло на берег близ устья реки Ульи {9} 9 Улья — небольшая речка, впадающая в Охотское море к юго-западу от Охотска.

. На устье этой реки Поярков зазимовал, а весною следующего, 1646 года перешел отсюда через горы на верховье Маи; построив здесь лодки, он спустился по этой реке в Алдан и Лену и 12 июля того же года прибыл в Якутск.

Это был первый поход русских в Приамурский край, продолжавшийся три года и открывший путь дальнейшим предприятиям. Поярков со своею горстью отважной вольницы в продолжение трех лет прошел более 7000 верст, три раза зимуя на пути, и о результатах своего путешествия, преисполненного неимоверных трудов, донес якутскому воеводе Головину, что по рекам Шилькару и Шунгалу живут дучеры и дауры и что эта страна называется ими Даурией. За даурами, доносил он, по Шунгалу, до реки Уссури и ниже ее, на четыре дня пути, обитают гольды или ачаны, далее наткисы, а затем гиляки; что эти народы никому не подвластны. В заключение Поярков представил, что этот край можно подчинить русскому владычеству, имея 300 человек хорошо вооруженного войска. Из числа этих людей он предлагал половину оставить в трех или четырех острогах, а остальных 150 человек употреблять на разъезды для усмирения тех из иноземцев, которые окажутся непокорными и не будут платить ясак, ибо, по его мнению, от всех обитающих в этой стране жителей нельзя ожидать серьезного сопротивления. Что же касается до продовольствия этих войск, то его найдется в изобилии у туземцев. Такое мнение о легкости приобретения Амура было весьма естественно, ибо Поярков, незнакомый еще с краем, упустил из виду самое важное обстоятельство: что по реке Шунгалу (Сунгари) местное население могло ожидать на помощь появления военных сил из соседней с этим краем Маньчжурии, тем более что в это время вместо монгольской династии вступила на престол Китая династия маньчжурская.

Факсимиле подписи Г. И. Невельского

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Павел Кольцов - Крайний Герой России [СИ]](/books/1064618/pavel-kolcov-krajnij-geroj-rossii-si.webp)