Виктор Некрасов - Путешествия в разных измерениях

- Название:Путешествия в разных измерениях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Советский писатель»

- Год:1967

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Некрасов - Путешествия в разных измерениях краткое содержание

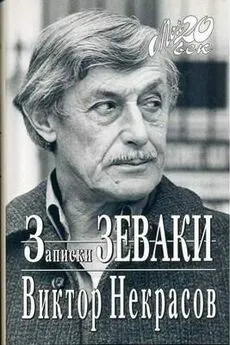

Виктор Некрасов широко известен нашим читателям как автор книг «В окопах Сталинграда», «В родном городе», «Кира Георгиевна», «Вася Конаков», «Первое знакомство».

Путевые заметки В. Некрасова очень разнообразны — и тематически и географически. Читатель найдет здесь и путешествие по нашей стране — на далекую Камчатку, и поездки за границы нашей родины — во Францию, Италию, Америку.

Рассказывая о своих впечатлениях, В. Некрасов воссоздает в книге встречи и разговоры с самыми различными людьми, размышляет о современном искусстве, об укладе жизни стран, которые ему довелось повидать.

Путешествия в разных измерениях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К счастью, это в какой-то степени уже позади. Но иногда, пробегая по той или иной станции метро или попадая на Сельхозвыставку, невольно вздрагиваешь при виде того, что так недавно еще считалось столбовой дорогой и что, выбирая наиболее мягкое выражение, назовем тоже сновидением…

Почему, заговорив об американском искусстве, я начал с Сальватора Дали? Разве он так уж характерен для Америки? Неужели нет там ничего и никого другого, кто с большим основанием мог бы представить искусство Соединенных Штатов?

Отвечу. Да, характерен. Впрочем, не так для самой Америки (просто он там живет), как вообще для современного искусства Запада. Сюрреализм как некое явление, отвлекающее от действительности и в то же время эпатирующее, вполне закономерен для буржуазного искусства XX века. Но если говорить об искусстве народа, в частности американского, то конечно же Дали не может его представить. Не может, потому что в основе своей он антинароден.

Об американском искусстве можно рассказать много интересного — о творчестве индейцев, о примитивах XVIII и XIX веков, об очень своеобразных надгробиях Новой Англии, о таких художниках прошлого века, как пейзажист Альберт Блэклок и маринист Альберт П. Ридер, о выдающемся современном рисовальщике и акварелисте Эндрю Уите, наконец, об очень известном у нас Рокуэлле Кенте или совсем неизвестном, но очень знаменитом у себя на родине Бен Шаане, о своеобразных поисках американских графиков и скульпторов в области государственной графики — почтовые марки и монеты. Но как это ни интересно и ни увлекательно, говорить об этом мы не будем — не хватит ни времени, ни места. А вот о Грэнд-ма Мозес, о бабушке Мозес не рассказать я не могу.

В один из дней 1960 года, когда в Нью-Йорке торжественно перерезалась ленточка на выставке ее работ (первой в ее жизни!), бабушке Мозес минуло 100 лет… Картин было не много, а народу — толпа. Бабушка все поражалась: «Почему столько людей? Чего они здесь не видели?» Она искренне удивлялась своему успеху. Всю свою жизнь она прожила у себя на ферме, занималась хозяйством, детьми, в свободное время вышивала подушечки, наволочки, салфетки. Вышивала и дарила друзьям. Годам к восьмидесяти руки стали уже не такими проворными, вышивать стало трудно, вот и занялась живописью — опять-таки для себя, для друзей. И вот вдруг выставка, все ахают, поздравляют… Ничего не понять.

Через год после выставки в Нью-Йорке, в 1961 году, бабушка Мозес умерла. А выставка картин ее начала свое триумфальное шествие по миру. Добралась она и до Москвы. Летом 1964 года москвичи имели возможность в одном из залов Пушкинского музея познакомиться с этим большим и самобытным талантом.

Картины бабушки Мозес — это небольшие рассказы. Очень — подробные, неторопливые, обстоятельные. Это вся ее. жизнь — детство, юность, зрелость, преклонные годы. Это ее ферма — она провела тут почти всю свою жизнь, — это холмы, леса, ручей, старая мельница. Зима, лето, осень, весна. События ее жизни маленькие и большие. Ловля индюшек перед рождеством. Так картина и называется. Свадьба. Рождественская ночь. Бабушка едет в Нью-Йорк… От этой картины невозможно оторваться. Бабушка собралась в Нью-Йорк, и вся ферма, все ее обитатели только этим сейчас и живут. Это большое. событие. Не так часто бабушка совершает такие путешествия, и не — очень-то она их любит. Трясись в машине, в стареньком фордике, а она привыкла к покойным экипажам. Вот ее поднимают с кресла и сейчас поведут. Несут корзины, провизию, какие-то баулы, чемоданы. Что-то забыли, за чем-то бегут, догоняют. Собаки лают, кошки взбираются на дерево, распустив хвосты, коровы мычат, дети прыгают и кричат, всем мешают… А дорога длинная и, вероятно, опасная, и Нью-Йорк такой шумный, такой бестолковый, так не хочется туда ехать, а надо… Долго, очень долго будут еще вспоминать этот день, а потом другая уже бабушка о нем нам расскажет, и нам почему-то будет интересно.

А интересно нам будет потому, что все это рассказано с такой любовью, с такой подкупающей искренностью, с такими милыми, трогательными подробностями, а главное — таким, видно, хорошим, добрым человеком. Да, это главное.

В какой манере все это сделано? Трудно сказать. Есть что-то и от американских примитивов начала прошлого века, и от Руссо, и от Пиросманишвили, есть много детского, наивного, а в целом ни на что это не похоже — все очень собственное, личное, свое, рассказанное человеком, художником, прожившим очень длинную и несуетливую жизнь вдали от города, шума, страстей, мировых трагедий.

Идиллия? — скажут мне. Отрыв от жизни, ее забот, трудностей, замыкание в собственную скорлупу? Нет! — скажу я. Любовь к жизни! Любовь к жизни и умение по-человечески о ней рассказать.

И все же не живопись, не изобразительное искусство — искусство Америки. Искусство Америки — это архитектура. Точнее — строительный гений.

Но здесь я хочу немного отвлечься.

Современная архитектура бесспорно пережизает серьезный кризис. И западная и наша. Наша — благодаря крутому перелому после почти тридцатилетнего «культа излишеств», западная — в силу причин, в которых и хочется разобраться.

Для меня до сих пор остается загадкой творческий путь Ле Корбюзье — архитектора № 1, как назвал его молодой, симпатичный и пылкий итальянский архитектор пока еще без номера, с которым мы спорили в Риме о путях развития современной архитектуры. Мне почему-то кажется, что творчество Ле Корбюзье последних лет — яркое свидетельство того кризиса, который переживает сейчас архитектура Запада.

Лет двадцать — тридцать тому назад архитектура и инженерия жили мирно и дружно, держась за руки, помогая друг другу. Сейчас появилась какая-то трещина. И с каждым днем она становится все шире и шире. Впечатление такое, что архитектура (говорю, конечно, условно — иными словами, идейное начало) вдруг обиделась на инженерию. Ты, мол, подрезаешь мне крылья, хочу на простор… И вот получается капелла Роншан.

Я уже писал о ней. Она прогремела на весь мир. Появление ее оказалось событием в современной архитектуре. Капеллу причислили к «лику святых». Во Франции она считается сейчас памятником архитектуры, подобно Реймскому собору или замкам Луары.

Я пытаюсь вникнуть в эту капеллу. (Я сознательно отбрасываю сейчас основное — почему мастер, в период своего расцвета говоривший: «Какое мне дело до церквей: проблемы архитектуры в другом — в строительстве городов!» — почему на склоне лет он занялся вдруг церковной архитектурой?) Капеллу видно издалека — белую среди живописной зелени предгорий Вогез. Она стоит на месте своей погибшей во время войны предшественницы. Описать ее невозможно. Могу сказать только одно — она не похожа ни на что из того, что когда-либо строилось человеком. В самых грубых выражениях— это темная подушка, лежащая на изогнутых, наклонных белых стенах. И белая обтекаемая колокольня. И еще две поменьше, стоящие друг к другу спиной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: