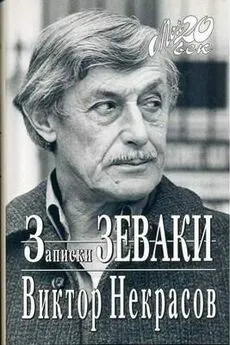

Виктор Некрасов - Путешествия в разных измерениях

- Название:Путешествия в разных измерениях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Советский писатель»

- Год:1967

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Некрасов - Путешествия в разных измерениях краткое содержание

Виктор Некрасов широко известен нашим читателям как автор книг «В окопах Сталинграда», «В родном городе», «Кира Георгиевна», «Вася Конаков», «Первое знакомство».

Путевые заметки В. Некрасова очень разнообразны — и тематически и географически. Читатель найдет здесь и путешествие по нашей стране — на далекую Камчатку, и поездки за границы нашей родины — во Францию, Италию, Америку.

Рассказывая о своих впечатлениях, В. Некрасов воссоздает в книге встречи и разговоры с самыми различными людьми, размышляет о современном искусстве, об укладе жизни стран, которые ему довелось повидать.

Путешествия в разных измерениях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я сказал о Советском Союзе, где идет сейчас грандиозное жилищное строительство и где его талант и знания могли бы очень пригодиться.

— Нет, — сказал он решительно. — Я трижды просил у Сталина разрешения работать у вас или хотя бы приехать к вам. И трижды он мне отказал.

— Но Сталина уже нет…

— А у меня времени нет. Я не могу ждать тридцать лет. С этим тоже надо считаться. Я не молод, я поставил перед собой определенные задачи и должен их выполнить. На остальное у меня не хватит времени.

— Но разве вас, архитектора больших масштабов, не интересует размах нашего строительства? У нас такие возможности… Мы уже отказались от декоративной, эклектической архитектуры, мы ищем новое, современное.

— Это очень хорошо. Я желаю вам успеха. Но у меня свои планы. Хорошо бы хоть с ними справиться.

Но все же хотелось примирить обиженного старика с нами. Может, он хочет, чтоб ему высылали наши книги, журналы, монографии по архитектуре?

Он улыбнулся и указал на солидную стопку журналов, возвышающуюся в углу комнаты, прямо на полу.

— Видите эту гору? Это я ежедневно получаю столько. И я их выкидываю. Я их не читаю. У меня нету времени. Я его экономлю. Каждую минуту экономлю.

Мы поняли это как намек и стали приподыматься со своих стульев. Но он посадил нас и опять стал говорить о проблеме городов. Сказал, что совсем недавно вышла его книга на эту тему и что мы можем ее приобрести в таком-то магазине. Он забыл адрес магазина, позвонил своей секретарше, и та принесла нам — нет, не книги, как втайне надеялись мы, — а только адрес. (На следующий день Корбюзье сам позвонил Ольге Леонидовне и сообщил, что адрес оказался неправильным, вот новый… По-видимому, ему очень хотелось, чтоб эти книги у нас были, но пошел он почему-то по несколько осложненному пути.)

Разговор постепенно стал выдыхаться, возвращаться к одному и тому же — проблеме города, и мы (шел уже второй час нашего визита), чтоб оживить его, попросили разрешения сняться вместе с ним.

Он категорически отказался.

— Нет, нет, — решительно сказал он. — Я ни с кем не фотографируюсь. Не надо. — И после краткой паузы добавил: — Вместо этого я вам лучше…

Он взял листок бумаги и быстро, тремя-четырьмя штрихами нарисовал «модюлор». Модюлор — это придуманные им архитектурные пропорции, связанные с пропорциями человеческого тела. Нечто вроде золотого сечения. Графически это фигура человека, пересеченная на разных уровнях горизонтальными линиями, членящими фигуру человека на определенные взаимозависимые отрезки.

Он нарисовал человека, подписался своим знаменитым «L. С.» и преподнес мне. Потом хитро взглянул на Андрея Вознесенского и вместо человечка нарисовал орангутанга. Андрей торжествующе посмотрел на меня — обскакал!

Перед уходом Корбюзье завел нас в свою мастерскую. В ней работало человек десять молодых архитекторов, он к ним нас не подвел, а подвел к большой ученической черной доске, разрисованной мелом, и сказал:

— Вот тут все начинается…

Мы с уважением посмотрели на доску и стали раскланиваться. Рука у него крепкая, совсем не стариковская. На прощание он вдруг потрепал меня за чуб и сказал с той же лукавой улыбкой, какая у него появилась, когда он рисовал орангутанга:

— Когда-то и у меня такие вот волосы были, а теперь… — Он рассмеялся и, слегка подталкивая нас в спину, проводил до выхода. — Спасибо, что пришли. Не обижайтесь на меня. Мне еще так много надо успеть сделать.

Мы спустились вниз по темной, мрачной лестнице.

Весь день у меня не проходило какое-то ощущение горечи. Почему? Человек прожил большую, интересную жизнь, достиг предельных высот и всемирной славы, прижизненно стал классиком архитектуры, о нем пишут тома исследований, здания его красуются во всех концах мира — и во Франции, и в Японии, и в Германии, и в Индии, и у нас, в Москве, по его даже не осуществленным проектам учится молодежь, да и сам он, несмотря на возраст, полон еще сил, планов, намерений. Что же еще надо человеку? И почему меня не покидает чувство горечи? А потому, что у этого семидесятипятилетнего человека сил куда больше, чем от него требуют. И вообще от него ничего не требуют — ему заказывают. Католическая церковь заказала или, скажем мягче, предложила ему спроектировать капеллу Роншан — он согласился. «Меня в архитектуре интересует все. Эта задача мне тоже показалась интересной, я и взялся ее осуществлять».

Доминиканский орден предложил построить монастырь — он опять согласился: тоже интересно. Но никто не предложил ему, как в Бразилии Оскару Нимейеру (кстати, ученику Корбюзье), построить целый город. А ведь это мечта Корбюзье. Построить город на определенное количество жителей, продуманный во всех деталях, город-образец, город будущего «Ville radieuse» — «Лучезарный город», о котором он столько лет грезил. Почему французское правительство, канонизировавшее его за капеллу Роншан, не предложило ему ни разу такого проекта? Мне говорили потом, что правительству, мол, нет никакого интереса строить такие города: зачем тратить на это деньги, что город Бразилиа Нимейера строился с определенной целью — привлечь промышленников и предпринимателей к богатому и дикому краю, где заложена столица Бразилии, что в свое время Корбюзье сделал проекты Ла-Рошаль-Палисс, Алжира, Сен-Дие, но тогда у правительства не было денег, а сейчас появились другие заботы.

Противоречит ли сам себе Корбюзье — вот вопрос, который меня больше всего интересует. Пожалуй, да. Об этом я уже говорил — раньше и несколькими страницами выше. И в то же время нет. Функция, назначение— вот что лежит в основе всех творений Корбюзье. В марсельском доме — удобство жилья, в Центросоюзе— удобство рабочего места, в павильоне Филиппе на Брюссельской выставке — стремление привлечь к себе внимание, в капелле Роншан — настроение, та же цель, что и у строителей Нотр-Дам. Нам могут быть далеки эти настроения, мы можем их не разделять, но то, что с поставленной перед собой задачей — в капелле Роншан создать для молящихся ощущение чего-то мистически возвышенного — Корбюзье блестяще справился, этого не отвергнешь [13] В этом месте читатель может упрекнуть меня в том, что в предыдущем очерке я давал несколько иную оценку капелле Роншан. Это верно. Но дело в том, что, хотя я не видел капеллы в натуре во Франции, я видел небольшой цветной фильм, посвященный ей, и после просмотра понял, что первая моя оценка была не совсем верна. Тем не менее я оставил ее в предыдущем очерке неизменной, так как в то время, когда он писался, я был именно такого мнения и не считаю себя сейчас вправе это место исправлять.

.

Функция, назначение здания — основа архитектуры. Когда функции изменяют или искусственно подменяют ее другой — жилой дом делают, как дворец, гостиницу, как храм, станцию метро, как церковь с куполом, а единственная цель высотного здания — быть высотным, — тогда архитектуры нет. Есть здание, карнизы, колонны, шпили, но нет архитектуры. У Корбюзье она всегда есть.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: