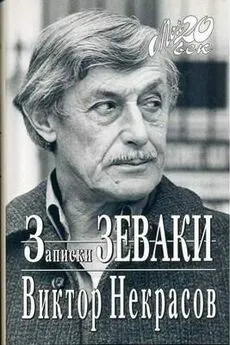

Виктор Некрасов - Путешествия в разных измерениях

- Название:Путешествия в разных измерениях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Советский писатель»

- Год:1967

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Некрасов - Путешествия в разных измерениях краткое содержание

Виктор Некрасов широко известен нашим читателям как автор книг «В окопах Сталинграда», «В родном городе», «Кира Георгиевна», «Вася Конаков», «Первое знакомство».

Путевые заметки В. Некрасова очень разнообразны — и тематически и географически. Читатель найдет здесь и путешествие по нашей стране — на далекую Камчатку, и поездки за границы нашей родины — во Францию, Италию, Америку.

Рассказывая о своих впечатлениях, В. Некрасов воссоздает в книге встречи и разговоры с самыми различными людьми, размышляет о современном искусстве, об укладе жизни стран, которые ему довелось повидать.

Путешествия в разных измерениях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И вот сидят они все в этом громадном зале, семидесяти- и двадцатилетние, бывшие москвичи, петербуржцы, ростовчане, кубанские и донские казаки, и смотрят на стоящего перед ними посреди пустой сцены человека, приехавшего из Москвы, и ждут, что же он им скажет, а он стоит перед ними и тоже думает: что же он им скажет? И начал он им говорить о Сталинграде, каким он был двадцать лет назад и каким стал сейчас, о Москве, о своем родном Киеве, о фронтовых друзьях, о новом поколении писателей, рожденных войной, о Солженицыне, о театре «Современник», о нашей молодежи…

Такой внимательной, такой тихой и так сосредоточенно слушающей аудитории я еще не встречал. Потом уже, заманив меня в какой-то закуток за сценой, устроители вечера говорили мне, что далеко не все из сидевших в зале так уж симпатизируют Советскому Союзу, и тем не менее никто из этой категории людей не позволил себе ни одного недружелюбного жеста, ни одного вопроса. Зато в закуточке вопросов было много. Они сыпались со всех сторон.

Я невольно вспомнил в тот вечер другую встречу, с другими русскими, в другой стране. Там, в зале, тоже стояла тишина, но передо мной сидели не печальные старики в пенсне и люди неизвестной мне профессии, а молодые вологодские, курские, орловские ребята в защитных гимнастерках, волею судеб тоже оказавшиеся далеко от своих домов, в незнакомой Германии. Сидели они тоже тихо (часть из них, скажем правду, слегка похрапывала после утомительного дня занятий), а потом бурно аплодировали — все-таки гость, нельзя не поблагодарить. А потом благодарили сидевшие за столом президиума начальники-командиры и заканчивали, как правило, словами: «А теперь, дорогой Виктор Пантелеймоныч (или Илларионыч, или Аполлоныч), не откажите откушать солдатских щец…» И хотя выступать мне приходилось по два, а то и по три раза в день, в различных полках и батальонах, отказываться никак нельзя было. И вот тут-то, в полковой или батальонной столовой, за длинным, покрытым клеенкой столом, уставленным тарелками с винегретом, капустой и огурцами, начинал выливаться на бедного докладчика водопад вопросов, ничуть не меньший, чем здесь, в «Жар-птице». До чего же тоскует по родине русский человек, даже тот, который знает, что через год-два вернется домой. И как его интересует все, что делается дома. И как радуется он каждому человеку, приехавшему оттуда, из России.

Рассказывая о своей встрече с эмигрантами в «Жар-птице», я заговорил вдруг о советских солдатах в Германии. Почему? Что может быть общего между теми и другими? Общего нет ничего. Но и те и другие — русские, и тех и других тянет на родину.

Сережа Здрок, два года прослуживший в Германии, к моменту нашего знакомства доживал там последние дни. Тосковал ужасно.

— Все о доме думаю, — говорил он. — Брожу и думаю. Там старики. Помочь им надо. И вообще… Другое тут все. И люди, и дома, и крыши. Собаки и те другие — шерсть на морде длинная, глаз не видно.

А вот Ника… Можно ли сказать, что вокруг него все и все «другие»? Конечно нет. Он самый настоящий парижанин. И родился во Франции, и является подданным ее, и любит Францию, а вот о России говорит «у нас», а не «у вас». И «плакает»…

И еще судьбы… Пятеро балалаечников в «русском» ресторане недалеко от бульвара Сен-Мишель. Поют преимущественно «Очи черные…» и другие песни дореволюционного репертуара. Сидящие в ресторане французы и иностранцы (русских мало) усиленно им аплодируют.

Для французов и приезжих туристов это экзотика («1а balalaika russe»), — такая же экзотика, как этажом ниже, где танцуют твист или что-то в этом роде в сопровождении бразильских гитар и индийских барабанов. Для меня же это трагедия лишенных родины людей.

В перерыве один из балалаечников — немолодой, с усталым, гладко выбритым лицом — подошел к нашему столику.

— Вы из Москвы?

— Из Москвы.

Он помялся:

— Если у вас есть время… я хотел вас спросить. Очень сложный вопрос… Может, вы мне поможете… — Он опять замялся. — Я хотел бы уехать отсюда, вернуться на родину. Это возможно?

Что я ему мог ответить?

С таким же вопросом подходили потом и другие. Только двое не задали этого вопроса — один француз (хотя тоже косоворотка и тоже «Очи черные…»), другой совсем молоденький, кудрявый, очень цыганистый. Он грустно смотрел на нас, а потом на ломаном русском языке спросил:

— Можно вам «Землянка» петь?

И запел «Землянку». Потом «Темную ночь». Пел хорошо, все в зале затихли. Слушали. И я слушал. «А до смерти четыре шага…» Самая любимая солдатская песня… Сколько раз слушал я ее, сколько раз пел. И в землянке, и в теплушке, и в госпитальной палате, а вот сейчас мысленно подпевал неведомому мне парню в шелковой придуманной косоворотке в «русском» ресторане, набитом французами, в центре Парижа, на бульваре Сен-Мишель.

Когда мы уходили, он подошел и, несколько смущаясь, спросил:

— Можно я вам позвоню в отель? Меня зовут Марк Лутчек. Мне надо много поговорить.

Он несколько раз потом звонил, но все не заставал меня…

И еще одна судьба. Тоже певец. Высокий, плечистый, в ладно сидящем фраке, самодовольный, эстрадно-развязный, дарящий улыбки направо и налево.

А потом он сидел за столиком, обхватив голову руками.

— Вы думаете, мне не стыдно? Не горько? Я знаю, кто я. Я клоун. Смейся, паяц… А я ведь учился в Харьковской консерватории. И, говорят, неплохо учился. Потом угнали немцы. Мальчишкой еще. Да разве все расскажешь? Сейчас я здесь… Пою вот им. А на душе… Кончилась война, многие вернулись на родину. А я струсил, побоялся, прозевал время. Теперь присох, женился… Зарабатываю какие-то деньги. Может, даже больше, чем имел бы в России. Но не нужны они мне, не нужны… Ничего мне теперь не нужно…

Он плакал, а в двух шагах бойкая, вся в перстнях и браслетах пожилая дама объявляла хриплым голосом следующий номер:

— Известная исполнительница старинных русских и цыганских романсов, несравненная Антонина Зарянская. Поприветствуем ее…

Мне как-то неловко и больно было на них смотреть. И на него, и на несравненную Антонину Зарянскую. Но еще больнее видеть Михаила Чехова во второсортном американском фильме, Шаляпина, поющим Дон-Кихота в совсем уж десятиразрядном фильме, читать последние рассказы Ивана Бунина…

Талант, оторванный от родины, гибнет. Ему нечем питаться. Тоска по дому, воспоминания о прошлом, ненависть к настоящему — это не лучшая питательная среда для художника. Гнев превращается в брюзжание, идейные споры в мелкую склоку, искусство в средство заработка. История, трудная, героическая, временами трагическая история твоего народа проходит мимо.

— Это неправда, — сказал мне на это один белоэмигрант. — Мы тоже история своего народа. Нас, русских, в рассеянии не так мало. Во всех концах света.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: