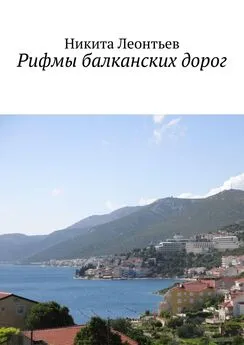

Никита Леонтьев - Ветер с Балкан

- Название:Ветер с Балкан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449677990

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Никита Леонтьев - Ветер с Балкан краткое содержание

Ветер с Балкан - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мемориал в память о жертвах лагеря Голи-Оток в Подгорице

…На мой взгляд, Подгорица – довольно непримечательный город, крайне слабо соответствующий нашим стандартным представлениям о столице европейской страны. Тем более, что и столицей-то она является лишь в политическом смысле. Более точно будет называть Подгорицу «главным городом» – поскольку статус номинальной столицы принадлежит городу Цетине. Чтобы понять, насколько Подгорица действительно Главный город с большой буквы, достаточно одной лишь статистической детали: почти треть всего населения страны – жители Подгорицы!

В античную эпоху неподалёку от современного города, возле впадения реки Зеты в её «старшую сестру» – Морачу, располагался древнеримский город Диоклея, или Дукля. В Средневековье на этом месте образовалось поселение Рибница (не следует путать его с одноимённым городом в Словении). В 1878 году Подгорица вошла в состав Княжества Черногория. Статус административного черногорского центра город получил в 1946 году – правда, под другим именем: в годы социалистической Югославии он назывался Титоград в честь национального лидера – Иосипа Броз Тито. С 3 июня 2006 года Подгорица – главный город независимой Республики Черногория.

…Во второй половине дня я отправился на автобусную станцию и взял билет до Бара. Погода стояла прекрасная (как выяснится позже, это был первый и последний день с хорошей погодой). Дорога до Бара оставила много ярких впечатлений, яркость которых подпитывалась их новизной. Почти всю дорогу видны были горы – или так близко, что каменные стены практически нависали над серпантином, или так далеко, что представляли собой едва заметную дымку на горизонте. Большую часть пути пейзаж из окна автобуса был довольно однообразным – горы да долины – пока из-за ближайших скал, закрывших почти весь горизонт, вдруг не выскочила на наше обозрение широченная водная гладь. Она была настолько могучей, простирающейся почти до горизонта, настолько фундаментальной со своими лёгкими волнами с барашками серебристой пены, что я первые несколько минут был уверен в том, что вижу море.

Но прошло ещё несколько минут – и берег неведомого водоёма стал врезаться во внезапно выступившие из-за горизонта горы. Там, где каменные своды вступали в воду, её поверхность была сплошь зелёной от множества кувшинок и других водяных растений. Густой зелёный слой тянулся от берега на многие десятки метров, после чего сходил на нет, уступая место ровной серебристой водной глади. Это было Скадарское озеро – крупнейшее на Балканах. Я раньше часто видел его на фотографиях, но никакое фото не передаст ощущения той мощи и величия, которое буквально излучает этот природный феномен. Тот, кто не видел это вживую, не сможет до конца оценить грандиозность и красоту бескрайнего Скадра, воспетого ещё Петром Негошем.

В самом Баре побывать удалось недолго, поскольку я условился вечером встретиться с Зораном в Подгорице. Я решил до прихода автобуса немного осмотреть город, точнее – ту его часть, где я находился. Как и в большинстве городов черногорского приморья, в Баре можно встретить надписи и рекламные объявления на русском языке (хотя в более популярных Будве и Тивате таких надписей гораздо больше). Как и в Подгорице (да, наверно, и в любом городе Черногории) с улиц города хорошо видны горные вершины.

Горы в Баре

Бар

Утром второго дня, 10 июля, я снова начал с посещения автобусной станции, чтобы посмотреть, куда можно поехать. Я уже почти остановил выбор на Петровце на 11.20, как вдруг мой взгляд упал на высветившуюся надпись «Sarajevo 13.35». Поскольку в списке стран экс-Югославии, которые я хотел бы теперь посетить, Босния и Герцеговина шла на первом месте, я не мог упустить такой блестящий шанс. Купив билет, я всю первую половину дня провёл в исследовании центра Подгорицы. От отеля «Европа» до центра – сущие пустяки. Первое, что бросилось в глаза, когда я вышел к историческому центру города – Сахат-кула, старая каменная башня-часовня XVIII века на другой стороне дороги. Чуть дальше пройдя по узкой улочке старого города, я вышел на небольшой пятачок открытого пространства, на котором гордо возвышалась мечеть Осман-Агича – ровесница башни. Вернувшись на площадь, где и расположена башня, я пошёл дальше в сторону дворца спорта и на первом повороте перед ним свернул налево. Передо мной открылась неширокая улочка, а впереди замаячили, словно рёбра скелета какого-то гигантского животного, опоры знаменитого моста Тысячелетия.

Башня Сахат-кула в Подгорице

Мечеть Осман-Агича в Подгорице

Мост Тысячелетия («Миллениум») в Подгорице

Внимательный читатель наверняка задастся вопросом: откуда же в Черногории мечети, если страна в своё время отразила набеги турок? Ответ довольно простой, и наилучшим образом его описывает знаменитый черногорский поэт Петар Петрович-Негош в своей бессмертной поэме «Горный венец». Турки не смогли захватить Черногорию силой – по крайней мере, целиком – и решили действовать хитростью. Важнейшим инструментом удержания захваченных и освоения новых территорий для османов стала так называемая «добровольная» исламизация населения. Выбор был прост: или принять ислам, отказаться от обычаев и веры отцов и дедов, получить даже новое имя – и сохранить свои права, имущество, свободу и жизнь; или стать презренной «райей», то бишь «стадом», людьми без статуса, которых можно было продавать и покупать, грабить, насиловать и убивать.

Впрочем, сами славяне-мусульмане считают, что их предки приняли новую веру в основном добровольно, а вовсе не под угрозой истребления. Историки приводят главную причину исламизации: очень большие налоги, которые турки собирали с христиан. Впоследствии новообращённые мусульмане привыкли к своей вере и стали считать её важной частью своей идентичности. Для Черногории, в отличие от многих других регионов, было характерно относительно толерантное отношение между христианами и мусульманами: они осознавали общее родство, вступали в смешанные браки, помогали друг другу в беде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Невилл Форбс - История Балкан [Болгария, Сербия, Греция, Румыния, Турция от становления государства до Первой мировой войны] [litres]](/books/1061149/nevill-forbs-istoriya-balkan-bolgariya-serbiya-gre.webp)