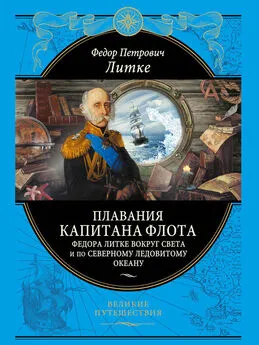

Федор Литке - Плавания вокруг света и по Северному Ледовитому океану

- Название:Плавания вокруг света и по Северному Ледовитому океану

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Дрофа»d9689c58-c7e2-102c-81aa-4a0e69e2345a

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-03338-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Литке - Плавания вокруг света и по Северному Ледовитому океану краткое содержание

Федор Петрович Литке – один из видных географов XIX века, известный своими исследованиями Арктики и кругосветным плаванием. Ф. П. Литке внес не только значительный вклад в развитие отечественной географии, но и длительное время занимал пост Президента Академии наук, был одним из основателей Русского Географического общества.

Итогом его плаваний стали книги «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан» и «Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин», вошедшие в данный том «Библиотеки путешествий».

Плавания вокруг света и по Северному Ледовитому океану - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С другой стороны, по всей вероятности находятся еще многие неизвестные нам доселе банки, между параллелями реки Паной и мыса Городецкий. И потому желательно, чтобы это пространство было вновь подробно промерено.

Глава седьмая

Печорская экспедиция

Недостаток в лиственничных, корабельных лесах, становившийся ощутительным на Двине и реках, в нее впадающих, заставил помышлять о способах заменить их со временем лесами, растущими по рекам Мезени, Печоре и в них впадающим, и о том, нет ли возможности доставлять их с последней реки к городу Архангельску морем. Это было поводом к первому отправлению в тот край штурмана 12-го класса Иванова. Предположено было исполнить это еще в 1820 году, и тогдашний архангельский главный командир вице-адмирал Клокачев назначил для этого штурмана Софронова, но так как в разных приготовлениях протекло время до весны, когда путь через тундры прекращается, то это и было отложено до следующего года.

Между тем неудачное плавание лейтенанта Лазарева к Новой Земле подало мысль осмотреть ее берегом, переправясь туда с острова Вайгач на оленях. Вследствие этого штурману Иванову, назначенному в 1821 году на реку Печору, было предписано, по прибытии в Пустозерск, прежде всего отобрать от тамошних жителей сведения, есть ли возможность переехать на Новую Землю на оленях, и если то окажется возможным, сделать опись ее берегов, сколько позволит время, чтобы по вскрытии реки Печоры возвратиться в Пустозерск. Весной же и летом, на нанятых в последнем месте карбасах, описать и промерить реку Печору, а наипаче тот рукав ее, по которому идет самый глубокий фарватер, при устье ее поставить в приличных местах знаки и прочее.

Иванов, по прибытии в феврале месяце в Пустозерск, собрал тамошних крестьян и самоедов для того, чтобы получить у них сведения о Новой Земле, и узнал, что переправиться туда зимой нет никакой возможности, потому что пролив между ней и островом Вайгач никогда совершенно не замерзает, но бывает всегда более или менее наполнен носящимся льдом. Невзирая на то, он решился ехать на остров Вайгач. Поездка эта не принесла, однако же, никакой пользы, потому что Иванов не определил даже широты того места, где он останавливался. Он переезжал от реки Великой, через Югорский Шар, к Карпову становищу, откуда видно было море, на большое расстояние ото льдов свободное. Он упрашивал самоедов перевезти его на северную оконечность острова Вайгач, дабы по крайней мере увидеть оттуда берег Новой Земли, но самоеды и на то никак не соглашались, поскольку расстояние туда довольно велико, а пищи для оленей на пути нет. Таким образом Иванов без всякого успеха возвратился в начале апреля в Пустозерск.

Во второй половине июня приступил он к описи реки Печоры. Производя ее на карбасах, можно бы довольно скоро кончить это дело, но Иванов, начиная от самой Пустозерской слободки (которая лежит еще не на Печоре, но на берегу Городецкого озера, из которого в Печору течет мелководная протока, именуемая Городецким Шаром), пошел по берегу с магистральной мерой, и оттого до половины августа успел только описать правый берег реки Печоры и морской берег к востоку от нее до реки Черной. Начав промеры реки 18 августа, не успел он за поздним временем его окончить и таким образом, не совершенно исполнив возложенное на него дело, возвратился в Архангельск.

1822 год. По этой причине был он отправлен на следующий год вторично на реку Печору. В это лето промерил он подробно как саму реку, так и глубочайший в нее фарватер, и поставил из выкидного леса башни на мысах Болванском и Двойничном: на первом треугольной пирамидой, высотой от земли 22 фута, а от поверхности моря 147 футов, на последнем четырехугольную в виде избы, высотой от земли 17 футов, от воды 40 футов. Банки простираются от устья реки Печоры миль на 10; фарватер между ними лежит почти прямо на N от Болванского Носа; глубина его от 12 до 13 футов, ширина от 250 до 350 сажен. В самой реке глубина от 25 до 40 футов. Вода поднимается обыкновенно на 2 1/ 2фута, но при ветрах из NW четверти до 4 и даже до 6 футов, скорость течения не более одного узла. Прикладной час у Болванского Носа 7 ч25′. Берега реки сильно подмываются весенними ледоплавами. Иванов в 1822 году нашел в положении их значительные несходства с прежней описью: некоторые прикрутые места были оторваны, песчаный, низменный берег в некоторых местах нарос; наружные банки совсем переменили вид, некоторые уменьшились и протянулись в длинную, подводную отмель, а другие увеличились. Нет сомнения, что оттого и фарватер всякий год значительно меняется как в положении, так и в глубине.

Двухлетняя опись эта доставила нам довольно неполные сведения о реке Печоре, поскольку она ограничивалась одним только правым (восточным) ее берегом, западный же оставался не только неописанным, но даже и расстояние его от первого неопределенным. Из множества островов, которыми река усеяна, некоторые только (и тех только восточные берега) были описаны. Положение морского берега, простирающегося к востоку и западу от реки Печоры, было также весьма мало известно.

1824 год. По этим причинам решено было в 1824 году отправить туда Иванова в третий раз, подчинив его мне.

По повелению Государственного Адмиралтейского Департамента дана была от меня Иванову следующая инструкция:

«Цель поручения, вам делаемого, есть: 1) довершение начатой вами в 1821 и 1822 годах описи устья реки Печоры, и 2) опись морского берега, простирающегося к востоку и частью к западу от этой реки.

Первый предмет может быть подразделен на следующие отделы:

а) определение ширины устья реки Печоры или расстояния между Болванским и Костяным Носом; б) опись восточного или правого берега реки, начиная от устья той протоки, опись которой вы прежде начинали вверх по течению реки, до того места, где она заворачивается к S, а равно и неосмотренной вами части этого от Куйского Шара вниз до острова Фалькина; в) опись левого или западного берега реки, на пространстве, соответствующем означенному пространству восточного берега; г) изведание, не имеется ли, кроме промеренного уже вами, еще другого фарватера, удобного для судов некоторой величины; д) продолжение сделанного вами промера восточного устья далее в море и определение, в каком расстоянии от берега лежат известные Гуляевы Кошки.

Опись морского берега должна заключать в себе: а) к западу берег от Костяного Носа до Колоколковского, или того пункта берега, где последний принимает направление к юго-востоку; б) к востоку берег от реки Черной, которой ограничилась прежняя ваша опись до Югорского Шара; в) определение положения острова Матвеев и Долгий;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: