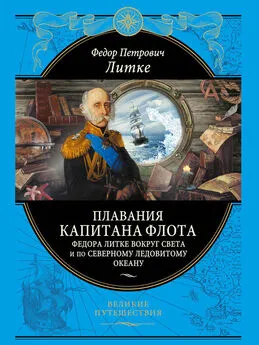

Федор Литке - Плавания вокруг света и по Северному Ледовитому океану

- Название:Плавания вокруг света и по Северному Ледовитому океану

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Дрофа»d9689c58-c7e2-102c-81aa-4a0e69e2345a

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-03338-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Литке - Плавания вокруг света и по Северному Ледовитому океану краткое содержание

Федор Петрович Литке – один из видных географов XIX века, известный своими исследованиями Арктики и кругосветным плаванием. Ф. П. Литке внес не только значительный вклад в развитие отечественной географии, но и длительное время занимал пост Президента Академии наук, был одним из основателей Русского Географического общества.

Итогом его плаваний стали книги «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан» и «Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин», вошедшие в данный том «Библиотеки путешествий».

Плавания вокруг света и по Северному Ледовитому океану - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Такка перистораздельная (Тасса pinnatifida – «моггемог») доставляет островитянам очень питательную пищу: крахмал, добываемый ими из этого растения, не что иное, как род арорута лучшего качества. [475]Островитяне употребляют следующий способ извлечения крахмала: сперва растирают корни на мадрепоровых кораллах, поверхность которых походит на терку, и все истертое, собрав, складывают на больших клещинцовых листьях. Вечером расстилают на лодке циновку, сваливают на нее всю истертую массу и наливают сверху морской воды, которая протекает потом сквозь циновку, как сквозь сито, унося с собой и мелкие частицы крахмала, до тех пор, пока вся лодка не наполнится водой. За ночь вода отстаивается, и крахмал оседает на дно. На другой день осторожно сливают воду и собирают эту муку жемчужными раковинами, потом раскладывают в назначенные для этого сосуды. Чтобы еще лучше промыть эту муку, кладут ее в пресную воду на сутки, по прошествии которых меняют воду, и мука остается в ней опять на такой же промежуток времени. Воду после того еще раз меняют, и тогда уже подвергают эту массу действию огня, расставив сосуды, наполненные мукой, с достаточным количеством воды на сильно раскаленные камни и размешивая ее беспрерывно палочкой. Кашицу эту едят потом горячую и холодную. В последнем случае становится она весьма плотной и твердой массой. Кушанье это, приготовленное таким образом и поданное горячим с масляным соком, выжатым из тертых кокосов, по мнению В. Флойда, отменно вкусно. Называется оно «гарени моггемок». Арорут готовится также с квашеным хлебным плодом («томар») между калеными камнями и, наконец, с зелеными кокосами. Молоко этих плодов, мякоть, арорут смешиваются вместе и, завернутые в листья, пекутся в камнях. Последнее кушанье называется «туруру».

Пустой внутри стебель растения, доставляющего арорут, по недостатку чего-либо лучшего заменяет наши промывательные трубки. Промывательное составляется из теплой воды и кокосового масла и наливается в пустой стебель; способ ставить его состоит в сильном надувании, пока больной не получит всего приема.

Прекрасный оранжевый цвет, которому островитяне умеют давать многие оттенки, переливающиеся в желтый, получается из корней одного вида коста, растущего только на возвышенных островах. Образец этой краски удалось нам достать на Юалане. Способ ее добывания совершенно одинаков с употребляемым для получения арорута. Добытой массе дают определенную форму, которая различна на многих возвышенных островах. Образцы этой краски, привезенные нами с острова Руг или Олла, походят на маленькие сахарные головы. Напротив, на острове Запе имеют они вид большого шара.

Почва низменных островов не позволяет разводить различных клещинцов в таком совершенстве, как на плодородной почве островов возвышенных. Впрочем, на многих из этих островов встречаются небольшие болота, напитанные солоноватой водой, где может расти это полезное растение. Там преимущественно разводится клещинец великокоренной (Arum macrorhizon), который называют «ка». Ни один корень не может быть употреблен раньше двух или трех лет по рассадке растения. Чтобы приготовить корень для пищи, соскабливают раковиной всю кору и всю непосредственно под ней лежащую часть, пока не дойдут до твердого мяса, составляющего сердцевину. Этим очищают корень от всех горьких частей, оставляя только те, которые составляют очень здоровую пищу на первое время бесплодной поры. После такого приготовления корень едят печеным между калеными камнями.

Другой вид клещинцов, стрелолистный (A. sagittiolium), никогда не обрабатывают, хотя он и нередок на этих островах. Едят только тот сорт этого корня, у которого стебель с небольшими шипами; приготовление его почти такое же, как и предыдущего, кроме того, что оставляют его на целую ночь между камнями, которые покрываются сверх того толстым слоем листьев, земли и прочего, чтобы дольше сохранялся жар. Листья обоих этих видов клещинца употребляют вместо посуды для наливания воды; кроме того, всякий хозяин кладет их у подошвы своих кокосовых пальм в знак того, чтобы их не касались; покусившегося нарушить это запрещение неминуемо постигает проказа в наказание за его дерзость.

Самые малые садки, о которых упомянуто было при описании рыбной ловли, делаются из травы, принадлежащей к семейству просяных; они служат недолго, не больше нескольких дней. Вместе с тодди едят во время голода многие вьющиеся растения, которыми украшены острова эти: вьючка (Cassyta), триумфетта стелющаяся (Triumfetta procumbens) и другие травы такого же рода.

1 верста – 1,07 км

1 сажень – 2,13 м

1 фут – 0,30 м

1 дюйм – 0,02 м

1 морская сажень – 1,83 м

1 немецкая миля – 7,42 км

1 кабельтов – 182,87 м

1 английская миля – 1,61км

1 морская английская миля – 1,85 км

1 итальянская миля – 1,74 км

1 лига – 5,57 км

1 пуд – 16 кг

1 лот (серебра) – 0,01 кг

Примечания

1

Головнин В. М. Путешествие вокруг света. – М., Дрофа, 2007.

2

Берх Василий Николаевич (1781–1834) – моряк по образованию, участвовал с 1803 по 1806 год в первой русской экспедиции вокруг света под командой Лисянского на корабле «Нева». По возвращении в Россию посвятил себя литературной деятельности. Среди значительного количества сочинений была и вышедшая в свет в 1821 году «Хронологическая история всех путешествий в северные полярные страны». О ней и упоминает Ф. П. Литке.

3

Путешествие «Рюрика». Ч. 1.

4

Форстер Иоган-Рейнгольд (1729–1798) – натуралист и путешественник. Сопровождал Д. Кука в его втором путешествии. Написал ряд книг о географических открытиях, среди которых особое место занимает сочинение, посвященное истории исследований.

Форстеру принадлежит идея считать Австралию частью света, а также предложение назвать пролив, отделяющий Азию от Америки, Беринговым проливом.

5

Парри Вильям-Эдуард (1790–1855) – английский путешественник, участвовал в 1818 году в экспедиции Росса. С 1819 по 1827 год возглавлял четыре экспедиции, во время которых открыл пролив Барроу.

6

Forster’s History of the Voyages made in the North. Dublin, 1786.

7

Нам известны только по слухам подвиги почти современников наших. Таким образом мы слышим, что около половины прошедшего века архангельский купец Лобанов делал попытки к возобновлению плавания между Енисеем и Двиной. Построены были суда на первой из этих рек, наняты люди, большей частью из казенных матросов. Все это предприятие поручено мезенскому мореходу Рахманину, который, потратив на то пять лет, возвратился без успеха, приписывая, однако же, неудачу не столько естественной невозможности предприятия, сколько тому, что суда были построены слишком великие, с которыми во льдах управляться весьма трудно; что матросы, ко льдам не привыкшие, при всякой встрече с ними устрашались и вынуждали его возвращаться. Он утверждал, что с удобнейшими судами и привычными людьми успех в этом предприятии был бы несомненен. Мы слышим также, что за 25 лет прежде Скоресби кормщик Павков приставал к берегам восточной Гренландии. Он шел на Грумант (Шпицберген); восточные ветры и течения отклонили его к западу так далеко, что он, проплыв гораздо дольше обыкновенного, увидел, наконец, льды и за ними к западу землю. Пробравшись сквозь льды, вошел он в реку или в узкий пролив, по которому поднялся на 30 верст; на берегах нашел он следы людей, кляпцы для ловли зверей и т. п. Выйдя отсюда, пробрался он опять сквозь льды и, поплыв на восток, прибыл к Шпицбергену. Подробности этих плаваний, без сомнения весьма любопытных, останутся нам навсегда неизвестными, by reason of the great nigligence of the writers of those times [ввиду большой небрежности со стороны авторов того времени]; никто не беспокоился о том, чтобы спасти их от незаслуженного забвения. А сколько есть таких, о которых даже и слухи до нас не дошли!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: