Фердинанд Врангель - Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю

- Название:Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Главсевморпути

- Год:1948

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Фердинанд Врангель - Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю краткое содержание

Путешествие Ф. П. Врангеля и Ф. Ф. Матюшкина к северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, которому посвящена эта книга, совершено в 1820–1824 гг., когда русская наука и русская география переживали один из интереснейших периодов своего развития.

Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К сожалению, наше путешествие было не изобильно занимательными наблюдениями, отчасти по самому качеству края, а отчасти потому, что позднее время года и почти беспрерывная метель отнимали у нас возможность углубляться внутрь страны, не обещавшей, впрочем, много достопримечательного путешественнику. Прибавлю здесь еще несколько слов о жителях сей части Сибири.

Большая часть народов, живущих ныне по берегам Анюев, прежде кочевала, обладая бесчисленными стадами оленей. После покорения Сибири и обложения туземцев ясаком, или податью они не смели уже скитаться произвольно по необозримым тундрам своей отчизны и должны были кочевать на известном пространстве, куда были приписаны. Следствием сего было постепенное истребление их оленьих стад от недостатка пищи в кочевьях, назначенных каждому поколению, и оттого, что каждая зараза непременно распространялась на все стада, которые не могли, как прежде, убегать в отдаленные тундры и тем спасаться от поветрия. Так мало-помалу истреблялись здешние кочевые народы, а с тем вместе и охота делалась менее изобильна, потому что по мере поселения людей в пустынях дичь там исчезала и скрывалась в леса.

От беспрерывных сношений с русскими покоренные народы переняли у них образ жизни, одежды, устройства хижин и, наконец, заменили оленей собаками. [181] Первый из народов, употребивший собак для перевоза тяжестей, были, без сомнения, камчадалы, от которых заимствовали такое обыкновение русские, потому что все другие народы Северо-восточной Сибири в прежние времена ездили, как ездят доныне чукчи, только на оленях.

Язык, победителей также постепенно получал преимущество и делался общим. По крайней мере почти все туземцы понимают теперь наш язык и говорят по-русски. Они сохранили только свойственную кочевым народам беспечность о будущем. Как предки их, они не готовят себе никаких запасов или весьма малые, совершенно несоразмерные с продолжительностью зимы; здесь главная причина голода, ежегодно возобновляющегося. Сверх того, будучи подданными и союзниками русских, туземцы сделались непримиримыми врагами диких соседей — чукчей и коряков, не позволяющих им приближаться к своим границам. Кровопролитные войны и заразительные болезни, как выше было мной замечено, истребили, наконец, значительную часть обитателей здешних стран, так что некоторые из народов; здесь бывших, существуют только по названию. Единственно привязанность к родной земле и совершенное притом, и у звероловов замечательное, незнание края по ту сторону Колымы препятствуют туземцам расселяться на запад и удерживают их в ледяной пустыне, где только оленья охота и рыбная ловля доставляют им самое скудное пропитание.

Говорят, что чуванцы несколько раз просили уже позволения переселиться на необитаемые берега Анадыра и Пенжины, но колымские комиссары не соглашались на их просьбу, опасаясь лишиться значительной прибыли от меховой торговли сего народа.

Незначительная часть чуванцев и один наслег юкагиров, князька Чайна, ведут еще кочевую жизнь. От своих оседлых единоплеменников отличаются они одеждой и языком. Одежда их совершенно сходна с чукотской, а что касается до языка, то, по редкости непосредственных и продолжительных сношений с русскими, сохранили они в большой чистоте свой природный язык. Число таких кочевых жителей в окрестностях Анюев простирается до 400 человек. Все они обложены ясаком и вносят его мехами и деньгами.

Оседлые с давних времен на берегах Анюев тунгусы и ламуты, лишась стад своих, занимаются только охотой и рыбной ловлей и равномерно предоставлены голоду и бедности. В таком положении находятся и якуты, переселенные сюда с берегов Алдана по распоряжению правительства для перевоза съестных припасов и других потребностей в Анадырскую крепость. Удалясь от своих соотечественников, они сделались совершенно русскими и занимаются рыбной ловлей.

В новейшее время прибрежное народонаселение Анюев увеличилось, но не вследствие большого благосостояния туземцев, а оттого, что некоторые поколения, кочевавшие прежде по тундре, лишились своих стад и принуждены были поселиться на берегах рек.

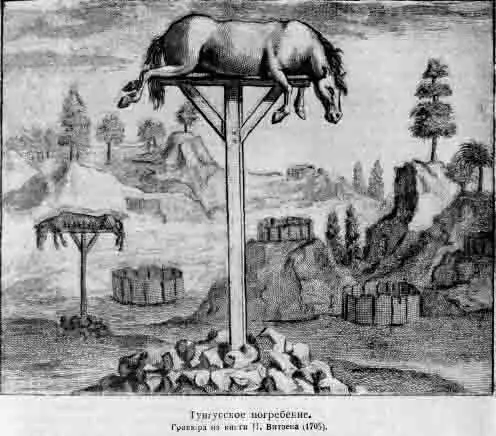

Все сии различные народы крещены, и однажды в год, когда нижнеколымский священник объезжает селения и деревни своего прихода, присутствуют при богослужении. Хотя подобные объезды, по обширности страны и рассеянному народонаселению, сопряжены с великими затруднениями и неудобствами, однакож священники всегда щедро за то награждаются своими прихожанами и возвращаются в Нижне-Колымск обыкновенно с несколькими нартами, тяжело нагруженными множеством драгоценнейших мехов. Без сомнения, введение христианской религии истребило здесь много пагубных суеверий, но доселе, несмотря на все усилия правительства и священников, шаманы сохранили, однакож, значительное влияние между здешними народами и принимают всевозможные меры поддерживать уверенность в сверхъестественную силу и связь свою с добрыми и злыми духами. Даже и ныне не только прежние язычники, но и природные русские иногда прибегают еще к помощи шаманов для открытия воровства или отклонения какого-нибудь предстоящего несчастия. Впрочем, шаманство у большей части здешнего народа утратило свой прежний религиозный характер и превратилось в простое колдовство, так что ныне нередко от скуки для препровождения времени призывают колдуна и просят его «немного пошаманить».

Несмотря на сближение и почти совершенное слияние с русскими, туземцы сохранили, однакож, нечто отличительное в образовании лица, внешнем виде, приемах и вообще образе жизни.

Подобно всем обитателям полярных северных стран, они невысокого роста, но широкоплечи и крепкого телосложения.

Глава четвертая

Порученную мне опись части берега Ледовитого моря надлежало начать с деревни Малой Чукочьей. Июля 2-го кончены были все необходимые приготовления, и поутру в 11 1/2 часов отправился я в путь при пасмурной погоде и 7 1/2° тепла.

Река Малая Чукочья вытекает из озера сего имени, лежащего в 10 верстах к WNW от ее устья и имеющего до 18 верст в длину, от W к О, а в ширину около 8 верст. Оно соединяется протоком с озером Боковым почти равной с ним величины. В 8 верстах к югу от восточной оконечности Бокового лежит третье озеро, называемое Нерпичьим по найденной на берегах его мертвой нерпе (тюленю). Оно от W к О, почти на 15 верст длины. Из западной оконечности его вытекает река Убиенная, а из юго-восточной Походская, и обе впадают в Колыму. Все сии три реки изобилуют рыбой и потому весьма важны для жителей Колымского округа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: