Николай Непомнящий - 100 великих загадок Африки

- Название:100 великих загадок Африки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Мульти Медиа»1ffafd7c-640d-102b-94c2-fc330996d25d

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3212-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Непомнящий - 100 великих загадок Африки краткое содержание

Африка – это не только вечное наследие Древнего Египта и магическое искусство негритянских народов, не только снега Килиманджаро, слоны и пальмы. Из этой книги, которую составил профессиональный африканист Николай Непомнящий, вы узнаете – в документально точном изложении – захватывающие подробности поисков пиратских кладов и леденящие душу свидетельства тех, кто уцелел среди бесчисленных опасностей, подстерегающих путешественника в Африке. Перед вами предстанет сверкающий экзотическими красками мир африканских чудес: таинственные фрески ныне пустынной Сахары и легендарные бриллианты; целый народ, живущий в воде озера Чад, и племя двупалых людей; негритянские волшебники и маги…

100 великих загадок Африки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А другие острова? Другие додо?

Острова Маврикий и Реюньон разделяют около 130 миль открытого морского пространства. Это не слишком большое расстояние для птиц с достаточной силой крыльев, и нет ничего удивительного в том, что одни и те же редкие виды встречаются на обоих островах и даже на Мадагаскаре. Но для нелетающей птицы 130 миль открытого морского пространства – все равно что три тысячи миль: она не может перекрыть ни то, ни другое расстояние. И совершенно очевидно, что маврикийский додо не мог добраться до Реюньона. Так же как и нелетающая птица Реюньона не могла попасть на Маврикий.

Тогда, логически рассуждая, следовало признать: если на Реюньоне существовал додо, он должен был отличаться от птицы с Маврикия.

Да, на Реюньоне был додо, и он отличался от додо с Маврикия, но в течение более чем ста лет натуралисты изо всех сил старались не замечать этих отличий.

Возможно, потому, что поверхность Реюньона более гористая, чем поверхность Маврикия, белый додо (а там водился именно такой) просуществовал дольше, чем додо с Маврикия!

Впервые додо с Реюньона перестали упоминать в обзорах начиная с 1801 г. Возможно, птицы стали жертвами собак, крыс и свиней во второй половине XVIII столетия.

Теперь отправимся на третий из Маскаренских островов, Родригес. Здесь селились, когда не было лучшего выбора. Сначала это были французские гугеноты – маленькая группа, состоявшая всего из одиннадцати мужчин. В руководители они избрали человека, которому в то время было немного за пятьдесят, по имени Франсуа Лега.

И другие путешественники, побывавшие на Родригесе до Лега, говорили, что здесь есть додо, но Лега был первым, кто прожил на острове достаточно длительное время. К тому же он умел рисовать. Он снабдил свою книгу иллюстрациями, и нет никаких сомнений, что зарисовки были сделаны на острове, поскольку среди них оказались достаточно сложные карты и планы.

«Среди всех птиц на острове, – говорится в английском издании, – самой замечательной является додо, которая носит имя солитер, или «отшельник», и которых тем не менее здесь в изобилии. Перья самцов коричневато-серого цвета, ноги и клюв как у индюка, но клюв несколько более загнутый. У них едва ли есть хвост, но их задняя часть покрыта перьями и круглая, как круп лошади; они выше индюков… Кость крыла становится к концу крупнее и образует небольшую круглую массу под перьями величиной с мушкетную пулю. Это, а также клюв являются главными орудиями защиты птицы. Ее трудно поймать в лесу, но легко на открытом пространстве, поскольку мы бегаем быстрее, чем они. Некоторые из самцов весят сорок пять фунтов». Лега сообщал, что самцы имеют коричневую окраску, а самки либо коричневые, либо «светлее, цвета волос блондинов»; скорее всего более темный окрас принадлежит самкам постарше.

Других изображений «отшельника», кроме рисунков Лега, не существует.

У нашей истории, рассказанной, к сожалению, лишь конспективно, есть постскриптум, который можно назвать «додо из Назарета» и отнести к области современной криптозоологии.

Случай этот был великолепно прояснен Иосифом Христиановичем Хамелем из Петербургской Академии наук, который опубликовал довольно подробное исследование в бюллетене физико-математической секции в 1848 г.

Как вы помните, голландцы назвали додо «валгфогель», то есть «тошнотворная птица», поскольку на вкус они были весьма неприятны. Французы перевели это название правильно, но некий Франсуа Коше, который провел две недели на Маврикии в 1638 г., писал о додо как о птицах Назарета. Он подумал, наверное, что слово nausee («тошнота») на самом деле означает Nazaret, что сходно по звучанию на французском. А раньше на морских картах было место под названием Назарет, причем оно было расположено недалеко от острова. Оно существует и по сей день, только теперь так называется отмель, хотя на ранних картах так назывался остров. Профессор Хамель полагал, что это была обыкновенная ошибка.

Возможно, он был прав. Но когда голландский профессор Оудеманс проверил старые карты, то обнаружил, что место под названием Назарет располагалось не рядом с островом, о котором мы теперь знаем, что это никакой не остров, а рядом и с ныне существующим крохотным островком, который на современных картах носит название Тромлен. И Оудеманс заявил, что додо не может быть вычеркнут из списка живых птиц, пока Тромлен не будет тщательно исследован.

Квагга: оптимистическая трагедия?

Современники писали: «То утро выдалось в Амстердаме туманным, и густая белая пелена плотно закрыла все вольеры и дорожки между ними. Старый служитель пришел, как всегда, на полчаса раньше. Нарезал веток, достал из погреба фрукты и мясо, мелко нарубил его и пошел кормить животных. За туманом не было видно даже решеток.

Старик торопился, до открытия зоопарка оставался час, ему не хотелось кормить зверей при посторонних. В вольерах с копытными было тихо. Старик отпер калитку и тут же споткнулся. На кирпичном полу лежала квагга. Последняя из всех существовавших когда-либо в природе».

Было 12 августа 1883 г. А за столетие до этого…

За столетие до печального события в Амстердамском зоопарке, потрясшего натуралистов, на необозримых просторах южноафриканских саванн паслись бесчисленные стада копытных. Загадочная Африка еще только-только приоткрывала перед любопытствующей Европой завесу над своими тайнами. Еще существовали в природе голубая антилопа, бурчеллова зебра и странствующий голубь. Но уже не было на Земле стеллеровой коровы, дронта и тура.

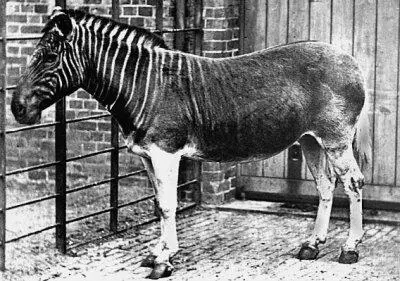

Фотография квагги в Лондонском зоопарке. 1870 год

В 1777 г., заручившись поддержкой Парижского зоологического общества, в Южную Африку отправился Франсуа Левайян, смелый и образованный молодой человек. Три года колесил он по Капской провинции, пересекал реки, терялся в саваннах и джунглях. Левайяна манили сюда рассказы двух сподвижников знаменитого капитана Джеймса Кука – англичанина Уильяма Андерсона и шведа Андреса Спармана, потрясенных природой этих мест.

Левайян написал пять томов захватывающих рассказов о своих приключениях. Кто знает, может быть, именно они воодушевили Майн Рида на южноафриканскую трилогию?

Так или иначе, Левайян был первым, кто привез в Европу реалистичные рисунки львов, гепардов, гиен. Он первым описал схватку птицы-секретаря с ядовитой змеей, поведал о виверрах и земляном волке. Первым доставил европейским ученым шкуру и кости жирафы, таинственного камелопардуса. Их выставили в естественнонаучном музее в Париже, их изучал сам Жан Батист Ламарк.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: