Владимир Обручев - Григорий Николаевич Потанин. Жизнь и деятельность

- Название:Григорий Николаевич Потанин. Жизнь и деятельность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Академии Наук СССР

- Год:1947

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Обручев - Григорий Николаевич Потанин. Жизнь и деятельность краткое содержание

Для широкого круга читателей большой интерес представляет жизнь Г. Н. Потанина — выдающегося исследователя стран и народов Внутренней Азии, культурного деятеля, много способствовавшего просвещению Сибири до Великой Октябрьской революции.

Григорий Николаевич Потанин организовал изучение быта и эпоса бурят и других сибирских народов, устраивал музеи и выставки, хлопотал об открытии новых отделов Географического общества, был в числе учредителей первых высших женских курсов в Томске и общества вспомоществования их учащимся; организовал в Томске Общество изучения Сибири и раздобыл ему средства для отправки экспедиции в Монголию по изучению русской торговли; принимал живое участие в сибирской передовой периодической печати. По окончании путешествий он занялся также обработкой собранных материалов по верованиям и сказаниям тюркских и монгольских народов и пришел к интересным выводам о связи между восточными и западными легендами относительно сына божьего, изложенным в нескольких трудах.

Григорий Николаевич Потанин. Жизнь и деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кроме этого ночного общественного лова днем происходил еще частный лов острогой. Киргизы разъезжали верхом по реке или, раздевшись, бродили вдоль берега и кололи рыбу острогой.

Кожембетцы летом питались исключительно рыбой, а молоко копили к зиме в виде консервов, известных вообще у киргиза под названием ирюмчика и крута. У каждой юрты были устроены полати из цыновок, сплетенные из чия, подпертых палками. На них сушился сыр в маленьких колобках.

Другие виды ловли кожембетцам были неизвестны. Сетей они не ставили, лодок не имели. Это делало для них недоступным рыбное богатство самого озера; практиковавшаяся ими ловля в истоке реки как крупной, так и мелкой рыбы грозила истреблением рода форелей.

После ухода киргизов с берегов озера в нижние долины гор Алтая на зимовки Марка-куль посещался крестьянами из деревень, расположенных на реках Нарыме и Бухтарме к северу от хребта Нарымского, отделяющего эти реки от озера. Они приезжали, неводили; засолив рыбу, складывали ее в переметные сумы и увозили — каждый по две навьюченные лошади.

По словам Потанина, озеро посещалось и русскими торговцами, казаками и татарами для меновой торговли с кожембетцами. Последние так нуждались в русских тканях, что казаки экспедиции очень выгодно сбыли им не только все свои запасные рубахи и штаны, но и старые носовые платки, онучи и тряпки; в конце концов они остались при одной смене нижнего белья. Тем не менее, когда начальник запретил казакам торговать, кожембетцы, стали так резко выражать свое неудовольствие, что пришлось позволить им продолжать мену. Насколько выгодна была здесь торговля, видно из следующего примера, приведенного Потаниным: казак Насонов в два лета сбыл кожембетцам русских товаров на 10 000 рублей, а в обмен вывез местных произведений на 20 000.

Кожембетцы были так напуганы военным конвоем, что не верили в мирные задачи путешественников. Из окрестностей собрались влиятельные лица и в течение трех дней обсуждали, встретить ли членов экспедиции дружелюбно или выразить им свое неудовольствие. Поэтому три дня на стоянку экспедиции приходили только простые киргизы. Только на четвертый день ее стали постепенно посещать более почетные лица с подарками в виде баранов и кумыса; последнего привезли по крайней мере бочку.

Позже всех прибыли дети умершего султана Кулика, пользовавшегося большим уважением в крае. Его старший сын, человек лет за 40, высокого роста, был необыкновенно тучен; говорили, что в его табунах была только одна лошадь, которая могла нести его. Он был одет в синий халат с красными шнурами на груди и походил на старинного венгерского магната.

Тана придавал большое значение посещению этих султанов. Он выпросил в соседних аулах чистую юрту для приема гостей и на следующий день устроил в ней большое угощение. Закололи несколько баранов. Алтпыс, собственный повар Таны, хлопотал у котлов. Когда мясо сварилось, Тана распорядился, чтобы лучшие куски были разложены на деревянные блюда, предназначенные для наиболее почетных гостей. По знаку Таны в юрту направилась процессия с подарками. Впереди шел Мамын, мулла и русский переводчик Таны. Он нес на подносе подарки старшему сыну Кулика — кусок красного сукна и полголовы сахару. За ним шел другой киргиз с подарками для других лиц. Все было разложено так, чтобы яркость и пестрота красок поразили толпу кожембетцев, мимо которых шла процессия. Около 10 человек понесли в юрту блюда с мясом

В другие дни Тана разбирал спорные дела кожембетцев, их тяжбы из-за кочевьев. Местные султаны дорожили знаниями и беспристрастием Таны и не отпускали его до окончания дел.

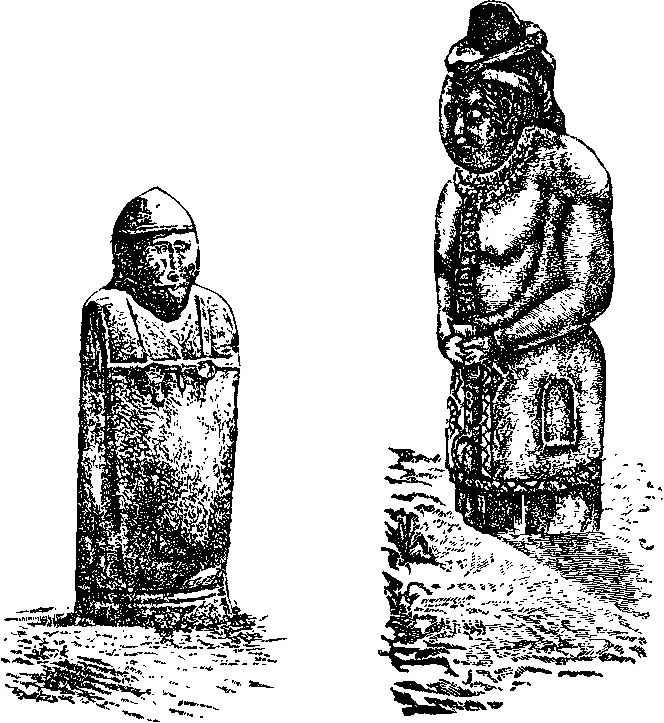

31 мая экспедиция покинула озеро и поднялась на горы Сары-тау, расположенные к западу от него. Пересекали горные долины, в которых было много аулов кожембетцев. В одном месте члены экспедиции видели врытые в землю две фигуры, высеченные из гранита. Это были каменные бабы, как их называют, позже попадавшиеся Григорию Николаевичу очень часто в Монголии. Они встречаются также на Украине, в Галиции и в Пруссии. Это грубо сделанные из разных пород камня статуи величиной от 0.7 до 3.5 метра, изображающие преимущественно женщин, сидящих или стоящих, одетых или голых. На мужских статуях можно различить оружие — лук, колчан, топор, кинжал. На женских статуях различимы серьги, браслеты, ожерелья. Иногда изваяна только голова, а остальная часть камня не отделана; иногда, наоборот, все туловище изваяно, а черты лица отсутствуют или едва заметны. Эти изваяния принадлежат исчезнувшим народам. Они, провидимому, представляли намогильные памятники и имели различные знаки.

Каменные бабы

Экспедиция провела несколько дней вблизи подножия главной вершины Сары-тау. Струве поднимался на нее пять раз, Потанин — два раза, один раз пешком. Вершина плоская, на нее можно подняться на лошади, особенно с северной стороны. Снег лежал в немногих местах, обращенных к северу, и сильно таял. На южном склоне Григорий Николаевич отметил параллельные ряды обломков гранита, представляющие, по-видимому, морены ледников, когда-то спускавшихся с этой вершины. Вершина достигает 2700 метров абс. высоты. С нее открывался обширный вид на долину реки Курчум и Нарымский хребет на севере, озеро Марка-куль на востоке, горы Сары-Тарбагатай и долину Черного Иртыша на юге, где вдали виднелся даже Саур с его вечными снегами и ледниками.

На вершине Сары-тау при ясном небе погода была сносная; но часто здесь и летом свирепствовали бураны. Даже на стоянке экспедиции у подножья Сары-тау иногда приходилось надевать шубы и греться у огня. Несмотря на суровый климат, киргизы проводили на альпийских лугах все лето.

К стоянке экспедиции вскоре прикочевал аул Мухаммед-султана, и Струве послал ему, по степному обычаю, в подарок дорогую саблю. Распространенный среди киргизов старинный обычай подарков русские чиновники широко использовали как легальную форму для внедрения взяточничества. Так, в некоторых местах они способствовали тому, что киргизы ввели в обычай приветствовать назначение нового начальника поднесением ему подарка в 400—600 рублей.

6 июня экспедиция оставила Сары-тау, спустилась через бассейн реки Кальджир в предгорья к реке Калгутты, затем в степи подножия Сары-тау, 13 июня прибыла к озеру Зайсан-нор и закончила путешествие в г. Кокбекты.

Григорий Николаевич выяснил, что в песчаной степи к северу от озера еще попадаются куланы и сайги, особенно на солончаках. В архиве управления области сибирских киргизов он нашел указания, что еще в половине XVIII века куланы были распространены гораздо севернее и что киргизские охотники нередко переходили на правый берег р. Иртыша партиями до 15 человек, чтобы добывать куланов в степи за Иртышской и даже за Горькой линией станиц.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: