Владимир Обручев - Григорий Николаевич Потанин. Жизнь и деятельность

- Название:Григорий Николаевич Потанин. Жизнь и деятельность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Академии Наук СССР

- Год:1947

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Обручев - Григорий Николаевич Потанин. Жизнь и деятельность краткое содержание

Для широкого круга читателей большой интерес представляет жизнь Г. Н. Потанина — выдающегося исследователя стран и народов Внутренней Азии, культурного деятеля, много способствовавшего просвещению Сибири до Великой Октябрьской революции.

Григорий Николаевич Потанин организовал изучение быта и эпоса бурят и других сибирских народов, устраивал музеи и выставки, хлопотал об открытии новых отделов Географического общества, был в числе учредителей первых высших женских курсов в Томске и общества вспомоществования их учащимся; организовал в Томске Общество изучения Сибири и раздобыл ему средства для отправки экспедиции в Монголию по изучению русской торговли; принимал живое участие в сибирской передовой периодической печати. По окончании путешествий он занялся также обработкой собранных материалов по верованиям и сказаниям тюркских и монгольских народов и пришел к интересным выводам о связи между восточными и западными легендами относительно сына божьего, изложенным в нескольких трудах.

Григорий Николаевич Потанин. Жизнь и деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из Кобдо Григорий Николаевич также направился в Кош-агач, вверх по долине реки Кобдо, которая впадает в озеро Хараусу; но одноименный город стоит не на этой реке, а на реке Буянту, текущей с Монгольского Алтая, тогда как бассейн Кобдо охватывает также хребет Сайлюгем на границе Русского Алтая. Долина Кобдо интересна тем, что только в небольшой части ее водится фазан, нигде больше в Монголии не встреченный.

На последнем переходе к русской границе, на высоком перевале, несмотря на глубокую зиму, Григорий Николаевич до полночи слышал писк сеноставок. Утром он увидел, что снег вокруг стана был усеян отверстиями или каналами, которые вели в норы этих зверьков. После каждого снегопада сеноставка расчищает вход в свое жилище. Снега в этой местности выпадало мало; склон, населенный зверьками, был покрыт слоем снега в 20 сантиметров толщины.

Из Кош-агача Григорий Николаевич поехал быстро в Бийск, куда уже прибыли остальные члены экспедиции. Первое путешествие в Монголию продолжалось с июля 1876 до конца 1877 г.

Глава IX. ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. МОНГОЛИЯ И УРЯНХАЙСКИЙ КРАЙ (1879—1880)

Весь 1878 г. и первые месяцы 1879 г. Потанин был занят составлением описания первого путешествия по Северо-западной Монголии и обработкой собранных материалов по этнографии. В начале лета 1879 г. он отправился вторично в эту страну, чтобы изучить подробнее ее западную часть которую видел поздней осенью и зимой, когда невозможно было собирать растения, уже засохшие или побитые морозами. Его интересовала также связь больших озер этой местности друг с другом; связь эта не была выяснена за время первого путешествия потому, что реки уже замерзли и страна была под снегом.

В апреле 1879 г. экспедиция вышла из Бийска на Алтае в таком составе: Потанин, его жена Александра Викторовна, кандидат университета Адрианов и переводчик алтайского и урянхайского языков Чиналков. Позже, в Монголии к ним присоединились топограф Орлов, переводчик монгольского языка Палкин и три казака — помощники при топографической съемке.

В конце мая экспедиция выступила из Кош-агача, перевалила через пограничный хребет Сайлюгем и направилась по дороге в г. Улангом на озере Убса, где Потанин уже был в конце первого путешествия. Эта дорога пересекает северную часть Кобдинского плоскогорья, прилегающую к хребту Танну-ола, и проходит сначала через обширную котловину озера Ачит-нор, затем переваливает через хребет Байрим, спускается в глубокую котловину озера Урюк-нор и, обогнув последнее с юга, поднимается на хребет Цаган-шиботу и выходит к Улангому.

На перевале через Байрим Потанин отметил огромное обо из хвороста с поставленными по четырем странам света большими резными фигурами дракона, мифической птицы Хангариде, льва, свиней и быка; тут же было много мелких грубых деревянных фигурок двугорбых верблюдов, изображавших, вероятно, животных, принесенных в жертву.

Улангом стоит на месте очень древнего города Илань-чжеу, судя по обилию керексур (могил) в его окрестности. Возле монастыря, в большом доме китайской архитектуры, окруженном красйвой рощей, жил дюрбютский ван (князь). Дюрбюты — западно-монгольское племя, кочевавшее в обширном бассейне озера Убса; они отличались от восточных монголов-халхасцев по языку, облику и быту. Они имели смуглые продолговатые лица, длинные носы и заостренные подбородки. В одежде они отличались формой шапок и сапогов. Главное занятие их было скотоводство.

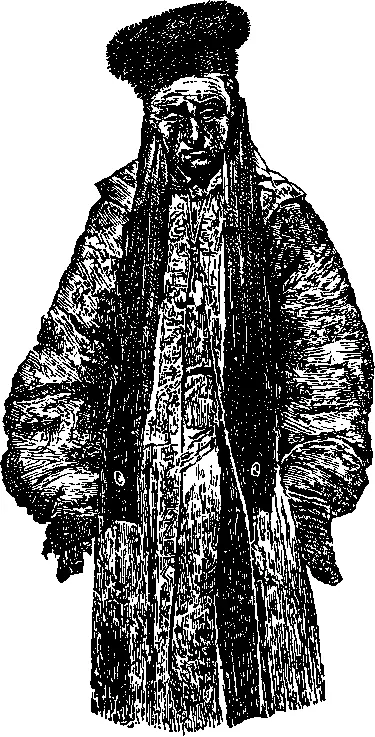

Вместо гэгэнов, перерожденцев Будды, у дюрбютов имелись две богодевицы — «дарихэ»; одну называли белой (Цаган-дарихэ), другую — зеленой (Ноган-дарихэ). Обе жили в хошуне вана в отдельных юртах. Дюрбюты поклонялись им и возили в Улангом, где в их честь устраивали процессии. После своей смерти дарихэ возрождались, как гэгэны; о месте их рождения узнавалось по появлению радуги. Цаган-дарихэ изображалась с приподнятой рукой, на ладони которой находился глаз; им она наблюдала три тысячи народов. Из протянутой ноги вырастало растение, стебли которого прорастали сквозь пальцы другой руки и расцветали на ней. Ногандарихэ изображалась зеленой.

«Богодевица» Цаган-дарихэ

Из Улангома экспедиция направилась в Кобдо и по пути посетила вечноснеговую группу гор в верховьях реки Харкира, в районе которой находится летовка дюрбютского вана. Когда путешественники стояли на речке Худжирть, впадающей в озеро Холбо-нор у восточного подножия этой группы, вся долина была оживлена кочевниками; в нижней части ее был лагерь из белых войлочных юрт. Мимо стоянки целый день проходили караваны дюрбютов, переходивших на летовки в глубь гор; в лесах стучали топоры дровосеков. Каждый вечер устраивалась игра в цаган-модо, которая бывает в сумерки; до полуночи слышался детский гам, крики и смех.

Потанин описал подъем на вершины группы гор к леднику, характер гор, альпийскую флору, ледник и его морены. Харкиринский белок имеет вид огромной пирамиды, состоящей из скал, мало покрытых снегом, вследствие их крутизны; только горы, примыкающие к пирамиде, покрыты сплошной белой пеленой, питающей ледник. Тюргунский белок состоит из двух вершин — северной пирамидальной и южной тупой; с обеих спускаются ледники.

Из этих гор экспедиция направилась на восток, в обширную впадину большого озера Киргиз-нор, представляющую степь с каменисто-песчаной почвой и скудной растительностью. Небольшие горы отделяют эту впадину от следующей, к югу, с озером Айрик-нор и впадающей в него рекой Дзапхын, которую члены экспедиции уже встретили в прошлое путешествие в ее верхнем течении, к югу от Улясутая. По этой реке прошли ко второму большому озеру Хара-нор (Дурга-нор) и, наконец, к расположенному западнее озеру Хара-усу, вблизи которого стоит г. Кобдо. Путешественники поставили себе задачу выяснить соотношение всех этих озер, остававшееся неясным

Оказалось, что озеро Хара-усу имеет сток в озеро Хара-нор в виде реки Чон-харих, а озеро Хара-нор имеет сток в реку Дзапхын, впадающую в озеро Айрик-нор, из которого избыток воды стекает в озеро Киргиз-нор, не имеющее стока. Поэтому только последнее озеро имеет горько-соленую воду, а все остальные вообще пресную и солоноватую вдали от притоков и стоков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: