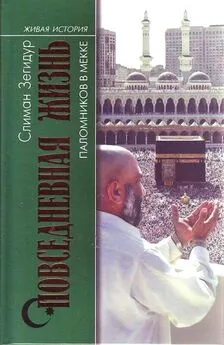

Зегидур Слиман - Повседневная жизнь паломников в Мекке

- Название:Повседневная жизнь паломников в Мекке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия, Молодая гвардия, Молодая гвардия, Молодая гвардия, Молодая гвардия, Молодая гвардия, Молодая гвардия, Молодая гвардия, Молодая гвардия, Молодая гвардия

- Год:2008

- ISBN:978-5-235-03152-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Зегидур Слиман - Повседневная жизнь паломников в Мекке краткое содержание

Хадж — это паломничество в Мекку к мечети аль-Харам, совершается в начале двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название «зу-ль-хиджа». Согласно учению ислама, хадж должен совершить хотя бы один раз в жизни каждый мусульманин, который в состоянии это сделать. Если человек в силу уважительных причин не может сам совершить паломничество, он имеет право послать вместо себя другого человека, оплатив ему все необходимые расходы (но таким человеком может быть лишь тот, кто уже ранее совершал хадж).Духовное значение хаджа заключается в том, что, покидая на время свой дом и перенося тяготы путешествия, паломники тем самым совершают внешнее и внутреннее очищение, внося мир в свои души. Возвращаясь домой, паломник (хаджи) надевает зеленую чалму и длинную белую одежду (галабея), что символизирует совершение хаджа. Родные и близкие паломника устраивают ему торжественную встречу, которая сопровождается праздничным угощением. Многие мусульмане по возможности повторяют хадж и даже совершают его многократно.

Повседневная жизнь паломников в Мекке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С 1974 года Зегидур работает в Париже и живет в его пригороде Виль-Жюиф. Еще в Северной Африке он связал свою судьбу с журналистикой, устроившись в 1970 году фотохудожником в берберском журнале «М’кидеш» в городе Алжире. Во Франции он работал в еженедельниках «La Vie», «Le Monde diplomatique», «Telerama». Полемические статьи Зегидура о мусульманской эмиграции в Западной Европе, арабо-израильском споре вокруг Иерусалима, значении христианства для современной европейской культуры, недавнем скандале вокруг карикатур на Мухаммеда в европейской прессе, короче, на самые разные злобрдневные темы религиозных меньшинств в различных уголках мира, от Латинской Америки до России печатались во Франции и за рубежом — в католической прессе Парижа, испанской газете «El Pais», американском журнале «National Review» и т. д. Своей популярности он обязан таланту репортера и умению передать живым и доступным языком наболевшие вопросы современности.

Свою первую книгу Зегидур выпустил в Париже в 1979 году. Это фотоальбомом об алжирцах во Франции «Новые иммигранты». Зегидур немало занимался историей возникновения светской литературы на арабском языке, посвятив этому свою вторую книгу «Арабская поэзия между исламом и Западом» (1982). Всего он опубликовал 6–7 книг и брошюр, включая эссе 1990 года «Чадра и знамя» о том, как французский закон снимает с мусульманок платки, а также альбом художественных фотографий о мусульманской молодежи, вышедший в 1993 году под названием «Человек, который хотел встретиться в Богом». В своих выступлениях Зегидур нередко (и справедливо) упрекает французов за уничтожение ими традиционной культуры колониального Алжира. Не жалует он и власти независимого Алжира, социалистические эксперименты которых в 60-е годы разорили его семью и отняли у его родной деревни Изерраген ее берберское имя. Однако благодаря «проклятому колониальному и социалистическому прошлому» он выучил в детстве два-три языка, прекрасно говорит и пишет на французском и литературном арабском.

С конца 90-х годов все большее место в творчестве Зегидура занимает ислам. Принадлежа по языку, образованию и культуре к светской франкоязычной интеллигенции поколения конца 60–70-х годов XX века, подобно сотням тысяч других арабских эмигрантов во Франции, он видит в нем связь с навсегда покинутой родиной. Для Зегидура ислам — это и еще и средство утверждения своей франко-алжирской мусульманской идентичности. По его собственным словам, он стал французом силою обстоятельств — «по выбору». Вместе с тем в его работах и в книге, которую вы держите в руках, нельзя не заметить стиля его поколения и эпохи — студенческих волнений 1968 года, сексуальной революции, ниспровержения авторитетов интеллектуалами вроде Мишеля Фуко и Пьера Бурдье. В поисках путей возвращения к Богу и обретения самого себя Зегидур совершил в 1987 году индивидуальное малое паломничество в Мекку (то, что в исламской традиции называется арабским словом умра), а в следующем году — полный хадж.

В результате этих путешествий по святым местам ислама свет увидели еще две книги — «Повседневная жизнь в Мекке от Мухаммеда до наших дней» (1989) и прекрасно иллюстрированная «Мекка в сердце паломничества», которую он издал в соавторстве с фотохудожником Али Мароком в 2003 году. Первая из них стала во Франции чуть ли не бестселлером и удостоилась премии «Клио» за лучшую историческую публикацию на французском языке. Но для русского читателя сегодня она интереснее как отчет о событиях двадцатилетней давности. Это именно репортаж о паломничестве, порой с точностью до часа и минуты, как видно из подзаголовков отдельных глав. Зегидуру не откажешь в эрудиции. Время от времени автор пускается в рассуждения о событиях прошлого и людях, действовавших в тех же местах, что он посетил, на протяжении полутора, а то и двух с половиной тысячелетий. При этом он забирается в такие дебри, что неизбежно допускает отдельные ошибки. Справедливости ради стоит отметить, что их у него немного.

По образованию Зегидур журналист и немного политолог. Он ведет семинары по геополитике религий в Институте международных и стратегических исследований в Ментони-Пуатье. Источники, на которые он ссылается, он обычно берет из не всегда надежных «третьих рук». Поэтому ему ничего не стоит перепутать отдельные даты, например, путешествий Ибн Джубайра из Гранады в Мекку в 1183–1185 годах или времени правления Эйюбидов в Дамаске, число преданий- хадисов в знаменитом сборнике аль-Бухари. Порой он ошибается в именах. Самый обидный ляпсус такого рода — это перевирание имени Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба, исламского богослова-реформатора XVIII века, имя которого дало название движению ваххабитов, безуспешно пытавшихся вернуть Аравию к простоте и пуританской бедности ислама времен пророка Мухаммеда. Его Зегидур упорно путает с отцом улема Абд аль-Ваххабом. Попутно автор совершил обрезание над Снуком-Хюргронье, превратив его в мусульманина, а Шаджарат ад-Дурр, египетскую султаншу из династии мамлюков, «трансвестировал» в мужчину.

Заголовок книги Зегидура обещает рассказ о жизни Мекки на протяжении четырнадцати столетий, от жившего в VI–VII веках пророка Мухаммеда до конца XX века. Такая огромная задача автору явно оказалась не по плечу. В работе действительно немало исторических анекдотов, имен и событий, но в целом история мусульманского паломничества в книге не получилась. Зегидуру не удалось вывести мекканцев времен Мухаммеда. Того, кто будет искать в его книге средние века, и даже новое время, ждет разочарование. Постоянно сталкиваешься с анахронизмами, возвращающими автора и читателя в конец XX века. А вот современность у Зегидура явно удачно схвачена. Что не говори, а наиболее захватывающе читаются не забавные исторические анекдоты, а разделы книги об уже уходящей в историю эпохе «холодной войны» рубежа 80–90-х годов XX века — отчет о том, что автор видел и слышал сам, изложенный не без юмора, с лирическими отступлениями, вызванными видами древних святынь. Здесь Зегидуру мало равных.

Современному русскоязычному читателю не хватает именно хороших описаний паломничества в Мекку, совершающихся в наши дни. В России уже нет того книжного «голода» публикаций о религии, как во времена «холодной войны», когда писалась книга. Еще в 90-е годы положение радикальным образом переменилось. С распадом Советского Союза и прекращением в России преследований всех религий, включая ислам, в страну хлынул поток миссионерской литературы, в том числе и исламской (вроде саудовской дава, красочные примеры которой приводит Зегидур). Отечественной рынок давно (и с избытком) насыщен ликбезом, а также переизданиями устаревших дореволюционных трудов вроде путаной компиляции об обрядах и законодательстве шиитского ислама H. Е. Торнау, сочинений об опасностях исламизма в еропейских колониях Альфреда Ле Шателье или Н. П. Остроумова. Вдумчивому читателю можно посоветовать русские переводы отдельных средневековых книг путешествий, например Ибн Джубайра (1984).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: