Клаус Полькен - В плену Сахары

- Название:В плену Сахары

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Клаус Полькен - В плену Сахары краткое содержание

В книге журналиста из ГДР прослеживается далекое прошлое и настоящее величайшей пустыни мира. Автор широко и увлекательно освещает быт и нравы, социальный строй многочисленных кочевых племен. Он описывает древнеафриканские державы, существовавшие на территории Сахары, знакомит с историей изучения и освоения этой пустыни европейцами, попутно касается некоторых современных проблем таких ведущих государств арабского мира, как Египет и Алжир.

В плену Сахары - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

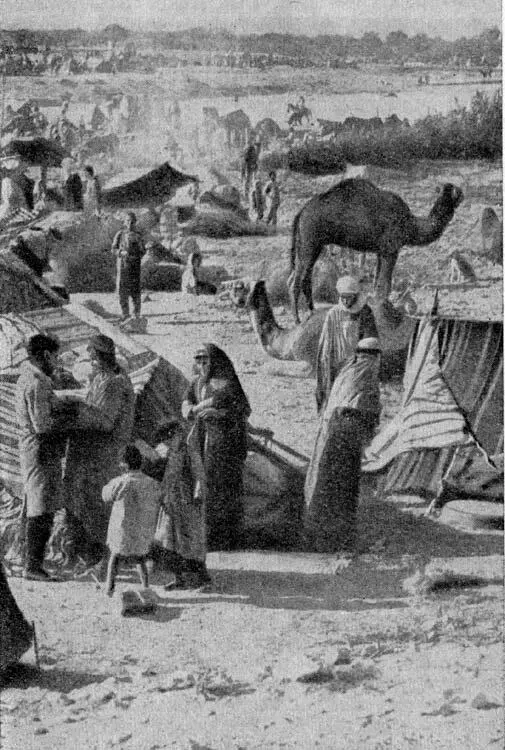

Сколько верблюдов нужно человеку?

Скотоводство Мавритании базируется на кочевании от одного пастбища к другому. Оазисы, которые сделали бы возможным оседлый образ жизни, встречаются здесь чрезвычайно редко. В 1950 году во всей Мавританской Сахаре не было места, в котором произрастало бы более тысячи финиковых пальм, в то время как в больших сахарских оазисах счет пальмам идет на десятки тысяч.

Из-за отсутствия воды вся жизнь каждого члена кочевого племени превращается в тяжкий труд. Воду здесь нередко приходится доставлять за пятьдесят километров. Прогрессирующее высыхание Сахары сказывается на всем жизненном укладе мавров и имеет своим следствием уменьшение поголовья скота (в Рио-де-Оро, например, в 1946 году насчитывалось приблизительно сто тысяч верблюдов, а в 1950 году их оставалось всего пятьдесят тысяч).

В среднем на семью кочевника приходится двадцать пять верблюдов, пятнадцать овец и сорок коз. Правда, есть исключения. Так, среди племенных вождей на юге встречаются собственники пятисот верблюдов, пятисот голов крупного рогатого скота и двух тысяч овец.

Не только природа враждебна кочевнику. Европейские державы, окончательно завоевав страну, часто закрывали кочевникам их традиционные пути передвижения. В Европе долго бытовало мнение, что тяга к кочевой жизни — своего рода черта характера. Нежелание признать, что в пустыне это — единственно возможная форма существования, породило политику, враждебную по отношению к кочевникам.

Этнограф Жан Биссон исследовал с этой точки зрения одну из подгрупп племени регейбат. Она кочевала между уэдом Дра, Порт-Этьенном и Шингетти в Мавритании, передвигаясь вслед за дождями и из года в год повторяя один и тот же маршрут.

В этих ежегодных странствиях принимало участие не все племя, а лишь несколько семей, каждая из которых кочевала отдельно. Такая семейная единица состояла из тридцати трех человек, занимающих шесть шатров, и имела тридцать восемь верблюдов. Верблюдица дает от трех до четырех литров молока в день, и наряду с финиками верблюжье молоко играет большую роль в питании кочевника. Однако еще важнее верблюдов считаются овцы, которых в каждой группе было по сто двадцать.

Хотя регейбаты чистокровные берберы, сами они относят себя к племени шорфа, то есть к потомкам шерифа (одного из прямых потомков Мухаммеда). Согласно легенде, их мифический предок, благочестивый Ахмед эр-Регейби, в 1503 году пришел в долину Дра из Магриба как исламский миссионер и здесь женился на берберке.

Берберский элемент еще сильно сказывается на семейных отношениях регейбатов. Хотя имущество наследуется по отцовской линии, бабушка занимает в семье привилегированное положение.

В торговле регейбаты по традиции ориентируются на север. В апреле и мае они направляются к уэду Дра и пересекают его, чтобы на больших базарах Марокко продать своих знаменитых верблюдов, овец, шерсть, кожи и соль. В 50-х годах французская колониальная администрация запретила эту торговлю и закрыла регейбатам путь через уэд Дра. Предлогом послужила старая вражда между регейбатами и живущим в южном Марокко племенем айт-юси. Эта вражда, однако, прежде нисколько не мешала торговле. Французская администрация сослалась на якобы существующую «анархию» в областях, примыкающих к алжиро-марокканской границе. На самом деле в ее решении не последнюю роль сыграл тот факт, что в Марокко, Алжире и Мавритании в то время действовали освободительные армии.

Правительства молодых независимых стран в основном правильно оценили проблемы кочевых племен и постарались учесть их нужды и чаяния. Алжирские власти решили провести ежегодный мугар в Тиндуфе, чтобы таким образом возместить регейбатам потерю марокканских рынков.

Алжирское правительство придает большое значение развитию Сахары. Хотя до эксплуатации железорудных залежей в Гара-Джебиле еще далеко, ибо первоначально должен быть решен вопрос транспортировки и частичной обработки руды на месте, однако для Тиндуфа в целом уже планируется, строится и вводится в действие ряд объектов, которые должны резко изменить жизнь регейбатов в лучшую сторону. На первый взгляд может показаться, что житель Сахары живет сегодня так же, как его предки жили вчера, но это отнюдь не так. Когда в феврале 1967 года в Алжире происходили выборы в органы местного самоуправления, жители Тиндуфа тоже отправились к избирательным урнам. Четыре тысячи оседлых жителей оазиса выбирали городской орган законодательной власти, а девять тысяч семьсот кочующих регейбатов — свой орган самоуправления.

Тиндуф развивается. Вырастают новые улицы, прокладываются водопровод, канализация, строятся почта и больница, школа и интернат: ведь без интерната образование для маленьких кочевников останется недоступным. В 1968 году уже все дети школьного возраста посещали школу — городским школам было передано шесть вагонов-интернатов под жилье для детей кочевников и выделено специально для них семь классных помещений. Теперь предстоит вести упорную агитацию среди регейбатов, чтобы они не запрещали своим сыновьям (а может быть, даже и дочерям) учиться. Вопрос этот не простой. Вернется ли сын в пустыню, чтобы жить в палатках, питаться сушеными финиками и верблюжьим молоком и из года в год кочевать со стадом овец и верблюдов с одного пастбища на другое, — захочет ли он вернуться, если получит хоть какое-то образование?

Проблема кочевников волнует сегодня все страны Северной Африки. Кочевничество возникло как единственно возможная форма выживания в условиях пустыни. Скотоводы, которые вели с древнейших времен оседлый образ жизни, столкнулись лицом к лицу с прогрессирующим ее высыханием. Все беднее становился растительный покров, все короче вегетационный период, все ценнее вода. При этих обстоятельстах единственным выходом для пастухов было кочевание от одного пастбища к другому, осваивание все новых и новых пространств.

Скотоводство дает кочевнику молоко, масло, сыр и, наконец, шерсть. Овец стригут раз в год, чаще всего весной. Полученная шерсть не представляет никакой рыночной ценности: она разного качества и к тому же сплошь и рядом настолько грязна, что никак не может быть продана, но кочевник удовлетворяется и такой. Женщины катают из нее войлок для шатров, ткут ковры и одежду. Режут скот редко. Для этого он слишком дорог. Забивают только старых, уже не имеющих никакой продуктивной ценности животных, и тут используется практически все, даже внутренности — из них изготовляют сосуды для хранения жидкостей, из костей делают инструменты и иглы. Поэтому понятно то большое уважение, которым окружен у кочевников скот.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: